PAスピーカーの選び方完全ガイド!初心者でも失敗しない種類と役割の徹底解説

「初めてのライブイベントで自前のPAシステムを用意したいけど、どんなスピーカーを選べばいいの?」

そんな悩みを抱えていませんか?PAスピーカー選びは初心者にとって難しく感じるものですが、基本的な知識と選び方のポイントを押さえれば、あなたも失敗せずに最適な機材を選ぶことができます。本記事では、PAスピーカーの基礎知識から実践的なセッティングのコツまで、初心者の方でも理解しやすいように解説します。

これから紹介する内容を参考にすれば、限られた予算内でも良質な音響環境を構築でき、あなたの音楽やイベントがワンランク上の体験になることでしょう。

初心者のためのPAスピーカー選び方と用途別おすすめ製品

PAスピーカー選びは初心者にとって難しいものです。種類が多く、価格帯も幅広いため、何を基準に選べばよいのか迷ってしまいがち。でも心配はいりません。ここでは、実際の使用シーンに基づいた具体的な選び方と、おすすめ製品を紹介します。音響機器に詳しくなくても、この記事を参考にすれば、あなたのイベントに最適なPAスピーカーが見つかるでしょう。また、限られた予算の中でも、段階的にシステムを構築していく方法も解説します。良い音で演奏や発表を届けるための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

小規模イベント・カフェライブに最適なPAスピーカーの選定基準

カフェライブや小さな発表会など、30人程度の小規模イベントでは、コンパクトで設置しやすいPAスピーカーが最適です。このような環境では、大きすぎる機材はかえって音響バランスを崩す原因になります。

選定の際には、8〜10インチの小型パワードスピーカーがおすすめです。出力は200W〜300W程度あれば十分でしょう。特に重要なのは、持ち運びのしやすさと設置の手軽さです。重量が15kg以下で、スタンド設置が簡単なモデルを選びましょう。

また、Bluetooth対応モデルなら、スマートフォンからの音楽再生も可能となり、BGM再生などの汎用性も高まります。オールインワン型のポータブルPAシステムも、セッティングの手間を省けるため初心者には使いやすい選択肢です。

バンドライブや中規模イベントで失敗しないスピーカー選び

50〜100人規模のバンドライブやイベントでは、より高出力で音質の均一性が求められます。このクラスでは12〜15インチのパワードスピーカーが標準となり、出力は400W以上あるものが望ましいでしょう。

中規模イベントでは、単に大きいスピーカーを選ぶだけでなく、音の拡散性にも注目する必要があります。会場全体に均一に音を届けるため、指向性が適切なモデルを選びましょう。また、複数のバンドが出演するイベントでは、様々な楽器や音楽ジャンルに対応できる汎用性の高いスピーカーが重宝します。

重要なポイントとして、ミキサーの接続オプションが豊富なモデルを選ぶと、現場での柔軟な対応が可能になります。XLR入力はもちろん、ライン入力やRCA端子なども備わっていると便利です。また、将来的にサブウーファーを追加することを考慮し、互換性のあるシリーズを選ぶこともおすすめします。

YAMAHA、JBL、BEHRINGERなど主要メーカーの特徴と製品比較

PAスピーカー市場には多くのブランドが存在しますが、特に初心者におすすめなのがYAMAHA、JBL、BEHRINGERの3メーカーです。それぞれに特徴があり、用途や好みによって選ぶとよいでしょう。

YAMAHAは日本メーカーならではのバランスの良さが魅力です。DBRシリーズやDXRシリーズは音質の自然さと耐久性の高さで定評があり、特に繊細な音の表現に優れています。また、国内サポート体制が充実しているため、万が一のトラブル時も安心です。

JBLはアメリカのブランドで、力強い低音と明瞭な高音が特徴です。EONシリーズは特にDJやバンド演奏に適しており、パンチのある音を求める方におすすめ。Bluetoothコントロール機能を搭載したモデルもあり、スマートフォンからEQ調整が可能な点も魅力です。

BEHRINGERはコストパフォーマンスの高さが最大の特徴です。EUROLIVEシリーズなどは比較的安価ながら十分な性能を持ち、初めてのPAシステム構築には予算的にも始めやすいでしょう。ただし、上位2ブランドと比べると耐久性では若干劣る点は考慮する必要があります。

| メーカー | 代表的シリーズ | 特徴 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| YAMAHA | DBR、DXR | バランスの良い音質、高い耐久性 | 中〜高 |

| JBL | EON、PRX | パワフルな低音、明瞭な高音 | 中〜高 |

| BEHRINGER | EUROLIVE | コストパフォーマンスの高さ | 低〜中 |

これらのメーカー比較を参考に、自分の演奏スタイルや好みの音質に合ったブランドを選びましょう。初めて購入する場合は、可能であれば楽器店で実際に音を聴き比べることをおすすめします。

予算別PAスピーカー選びのポイントと実際の購入アドバイス

限られた予算の中でPAシステムを構築するには、優先順位を決めることが重要です。ここでは予算別のおすすめ構成を紹介します。

10万円以下の予算 この予算ではまず、1台の良質なパワードスピーカーと必要最低限のケーブル類を揃えましょう。YAMAHAのDBR10やBEHRINGERのB112Dなどが選択肢となります。ミキシングが必要な場合は、小型のミキサーも視野に入れてください。まずは基本的なシステムを構築し、使いながら必要に応じて拡張していくのが賢明です。

15万円前後の予算 この価格帯では、パワードスピーカー2台体制が組めます。左右に配置することで、ステレオ感のある音響空間が実現できるでしょう。また、簡易的なモニタースピーカーとしても1台を使用できます。JBLのEON612やYAMAHAのDXR12などが候補となります。小型のデジタルミキサーも検討すると、音質調整の幅が広がります。

20万円以上の予算 この予算があれば、メインスピーカー2台に加え、専用のモニタースピーカーやサブウーファーの導入も視野に入ります。特にバンド演奏では、低音の厚みを出すためにサブウーファーの追加が効果的です。YAMAHAのDXR15とDXS15のような組み合わせや、JBLのより上位モデルを検討してみましょう。

購入時には、単に価格だけでなく、アフターサポートや保証期間も重視することをお勧めします。また、中古市場も賢く活用すれば、より高性能な機材を予算内で揃えられる可能性があります。ただし、中古品を選ぶ際には、必ず動作確認を行うようにしましょう。

モニタースピーカーとメインスピーカーの適切な選択方法

PAシステムにおいて、メインスピーカーとモニタースピーカーは異なる役割を持っています。メインスピーカーは観客に向けて音を届けるためのもので、モニタースピーカーは演奏者が自分の音を確認するためのものです。

モニタースピーカーを選ぶ際には、フロアモニタータイプ(楔型)が一般的です。これはステージ上に設置しやすく、演奏者に向けて音を効率よく届けられる形状になっています。出力はメインスピーカーほど大きくなくても構いませんが、明瞭度の高さが重要です。特にボーカルモニターとして使用する場合は、中高域の表現力が優れたモデルを選びましょう。

小規模なイベントでは、予算の制約からメインスピーカーとモニタースピーカーを兼用することもあります。その場合、汎用性の高いフルレンジスピーカーを選ぶと良いでしょう。ただし、ステージの広さや演奏者の数によっては、専用のモニタースピーカーの導入も検討する価値があります。

限られた予算でバランスよくスピーカーを配置するには、まずメインスピーカーに投資し、その後モニターを追加していくというステップが実践的です。特にモニターは演奏者の好みに左右されることが多いため、経験を積みながら徐々にシステムを構築していくことをおすすめします。

PAスピーカーの基礎知識と種類

ライブやイベントで良い音を届けるためには、PAスピーカーの基礎知識が欠かせません。PAスピーカーといっても様々な種類があり、それぞれに特徴や役割が異なります。ここでは、初めてPAシステムを構築する方でも理解しやすいよう、基本的な知識から種類、選び方のポイントまでを解説します。正しい知識を身につけることで、用途に合った適切なスピーカーを選ぶことができ、結果的に良質な音響環境を実現できるようになるでしょう。今すぐカタログを確認して、スペックの意味を理解しましょう。

PAスピーカーとは?音響システムにおける役割と重要性

PAスピーカーとは、Public Address(パブリック・アドレス)の略で、多くの人に向けて音を届けるための音響機器です。家庭用スピーカーと異なり、広い空間で大きな音量を出せるよう設計されており、ライブハウスやイベント会場といった場所で使用されています。

PAスピーカーは音響システムの最終出力点として、ミキサーやアンプで調整された音を空間に届ける重要な役割を担っています。いくら高性能なマイクや楽器、優れたミキサーを使用しても、最終的に音を届けるPAスピーカーの質が低ければ、良い音は実現できません。つまり、PAスピーカーは音響チェーンの最後の砦とも言える存在なのです。

また、PAスピーカーは単に音を大きくするだけでなく、音の明瞭さを保ちながら広範囲に均一に届ける特性を持っています。ギターやピアノ、ボーカルなど様々な音源を、それぞれの特性を活かしながらバランス良く再生することが求められるのです。

パッシブスピーカーとパワードスピーカー(アクティブスピーカー)の特徴と違い

PAスピーカーには大きく分けて「パッシブスピーカー」と「パワードスピーカー(アクティブスピーカー)」の2種類があります。それぞれの特徴を理解して、状況に応じた選択をしましょう。

パッシブスピーカーは、内部にアンプを持たないタイプで、外部のパワーアンプから電力を供給する必要があります。主な特徴として、比較的軽量で持ち運びやすく、故障した際も修理が容易な点が挙げられます。また、パワーアンプを自由に選べるため、システム構築の自由度が高いという利点もあります。一方で、別途パワーアンプとスピーカーケーブルが必要となるため、初期投資が増える可能性があります。

対してパワードスピーカー(アクティブスピーカー)は、内部にアンプを内蔵しているタイプです。セッティングが簡単で、ミキサーから直接接続できるため、初心者にも扱いやすいという大きな利点があります。また、スピーカーとアンプが最適にマッチングされているため、安定した音質が得られやすくなっています。一方で、重量が増す傾向にあり、故障時の修理コストが高くなることがあるのがデメリットです。

初めてPAスピーカーを購入する方には、セッティングの容易さからパワードスピーカーがおすすめですが、複数のスピーカーを使用する場合や拡張性を重視する場合は、パッシブスピーカーも検討する価値があるでしょう。

スピーカーのスペックを読み解く:出力、感度、周波数特性の基礎知識

PAスピーカーを選ぶ際には、カタログに記載されている様々なスペックを理解することが重要です。特に注目すべき主なスペックについて解説します。

まず「出力」は、スピーカーの音量の大きさを示す指標で、ワット(W)で表示されます。一般的に、小規模な会場では200W〜300W程度、中規模な会場では500W以上の出力があると良いでしょう。ただし、単純に数値が大きければ良いというわけではなく、使用する空間の広さに合わせて選ぶことが大切です。

「感度」は、1Wの入力に対してどれくらいの音量(dB)を出せるかを示す指標です。例えば「感度90dB」という表示があれば、1Wの入力で90dBの音量が得られるということになります。感度が高いスピーカーは少ない入力でも大きな音を出せるため、効率的なシステム構築が可能になります。

「周波数特性」は、スピーカーが再生できる音の高さの範囲を示すもので、ヘルツ(Hz)で表示されます。人間の可聴域は一般的に20Hz〜20,000Hz(20kHz)とされていますが、PAスピーカーでは低音域(サブウーファー)や高音域(ツイーター)を専門に担当するスピーカーを組み合わせることで、より広い周波数範囲をカバーすることができます。

| スペック | 単位 | 意味 | 目安 |

|---|---|---|---|

| 出力 | W(ワット) | 音量の大きさ | 小規模:200W〜300W<br>中規模:500W以上 |

| 感度 | dB(デシベル) | 効率性 | 高いほど効率的(90dB以上が目安) |

| 周波数特性 | Hz(ヘルツ) | 再生可能な音域 | 広いほど多様な楽器に対応 |

これらのスペックを理解することで、自分の用途に合ったスピーカーを選びやすくなります。ただし、数値だけで判断するのではなく、実際の音質や使いやすさも考慮して選ぶことをお忘れなく。

フルレンジスピーカーとサブウーファーの役割と使い分け方

PAシステムを構築する際、フルレンジスピーカーとサブウーファーの違いと使い分けを理解することは非常に重要です。

フルレンジスピーカーは、低音から高音まで幅広い周波数をカバーするスピーカーで、単体でも音楽再生が可能です。多くのライブやイベントでメインスピーカーとして使用されており、10〜15インチのウーファーとツイーターを組み合わせた2ウェイタイプが一般的です。バンド演奏やスピーチなど様々な用途に対応できる汎用性の高さが特徴で、予算や場所が限られている場合はフルレンジスピーカーのみでシステムを構成することも可能です。

一方、サブウーファーは低音専用のスピーカーで、通常15〜18インチの大型ウーファーを搭載しています。フルレンジスピーカーでは十分に表現できない深い低音(通常100Hz以下)を再生するために使用され、特にベースやキックドラムなどの重低音が重要なジャンルでは効果を発揮します。DJイベントやロックバンドのライブでは、迫力ある低音を実現するためにサブウーファーの導入が推奨されます。

システム構築の際の基本的な考え方として、まずは良質なフルレンジスピーカーを導入し、予算や必要性に応じてサブウーファーを追加するというステップが一般的です。両者を組み合わせる場合は、クロスオーバー設定(周波数の振り分け)が重要になりますので、互換性のあるシリーズを選ぶと調整が容易になるでしょう。

ポータブルPAシステムの特徴とメリット・デメリット

小規模なイベントや移動が多い場合に便利なのが、ポータブルPAシステムです。これは、スピーカー、アンプ、ミキサーなどが一体型になった製品で、セッティングの手間を大幅に削減できます。

ポータブルPAシステムの最大のメリットは、その手軽さにあります。機材の知識が少ない初心者でも簡単に設置・操作ができ、持ち運びも容易なため、様々な場所でのパフォーマンスに対応できます。また、機材間の接続トラブルが少なく、短時間でのセットアップが可能なため、時間的制約のあるイベントでも安心して使用できるでしょう。

最近のモデルではBluetoothやUSB接続に対応したものも増えており、スマートフォンやタブレットからの音楽再生も簡単にできます。カフェでの小規模なライブや講演会、学校行事など、専門的な音響知識を持ったスタッフがいない場面でも活用しやすいのが特徴です。

一方で、デメリットとしては、個別のコンポーネントを組み合わせたシステムと比べると音質や拡張性に制限があることが挙げられます。また、一体型であるため一部が故障した場合、システム全体の使用が困難になる可能性もあります。

ポータブルPAシステムの代表的な製品としては、YAMAHAのSTAGEPASシリーズやBoseのL1シリーズなどがあり、使用人数や会場の大きさに応じて選ぶことができます。初めてPAシステムを導入する場合や、頻繁に移動してパフォーマンスを行う場合には、ポータブルPAシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

PAスピーカーの効果的なセッティング方法

良質なPAスピーカーを購入しても、適切にセッティングしなければその性能を十分に発揮することはできません。正しいセッティングが、クリアな音質と適切な音量バランスを実現する鍵となるのです。ここでは、初心者でも実践できるPAスピーカーの基本的な接続方法から、会場に合わせた配置のコツ、よくあるトラブルの解決法まで、段階的に解説します。これらの知識を身につければ、機材の性能を最大限に引き出し、観客に感動的なサウンドを届けることができるでしょう。今すぐチェックリストを作って、次回のイベントでのセッティングに備えましょう。

PAスピーカーの基本的な接続とシステム構成の組み方

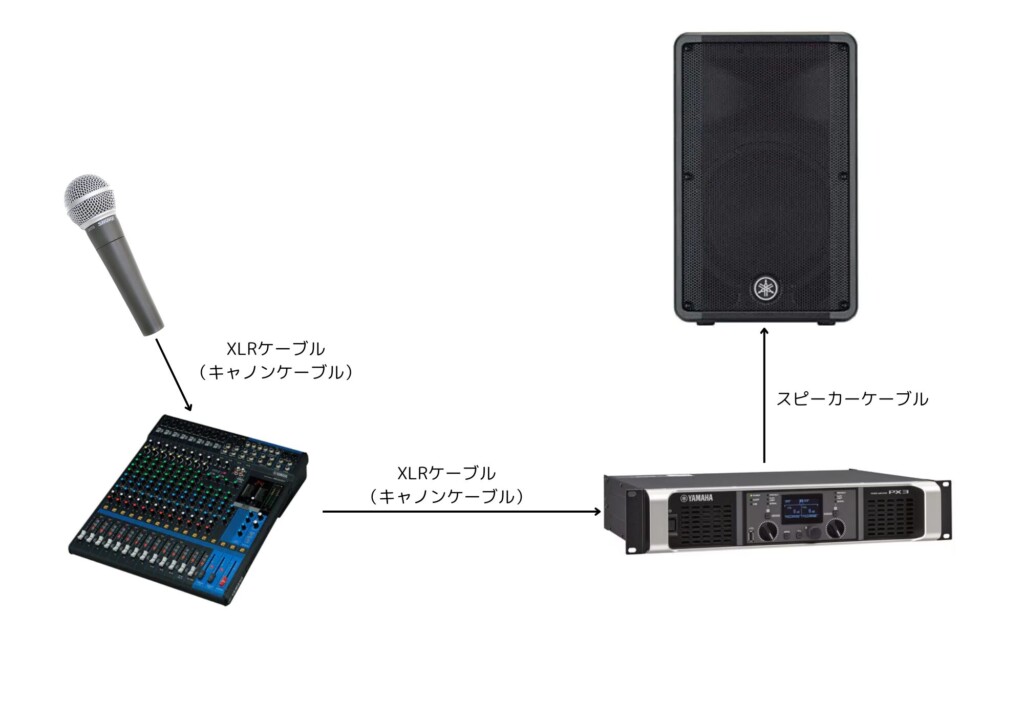

PAシステムの基本的な接続順序を理解することは、効果的なセッティングの第一歩です。標準的なPAシステムは「音源(マイク・楽器)→ミキサー→パワーアンプ→スピーカー」という流れで信号が伝わります。パワードスピーカー(アクティブスピーカー)を使用する場合は、「音源→ミキサー→パワードスピーカー」というシンプルな構成になります。

接続に必要なケーブル類も把握しておきましょう。マイクの接続にはXLRケーブル、楽器にはフォーンケーブル(TSケーブル)が一般的です。ミキサーからパワードスピーカーへの接続もXLRケーブルを使用することが多いでしょう。一方、パッシブスピーカーを使用する場合は、パワーアンプからスピーカーケーブル(スピコンケーブルまたはフォーンケーブル)で接続します。

初心者がよく混乱するのが、入力と出力の概念です。機器の「INPUT」は信号が入ってくる端子、「OUTPUT」は信号が出ていく端子です。接続する際は、必ず前段階の機器の出力(OUTPUT)から、次の機器の入力(INPUT)へとつなぐよう意識しましょう。

また、システム全体の電源を入れる順序も重要です。基本的には、音源機器→ミキサー→パワーアンプ(またはパワードスピーカー)の順で電源を入れ、電源を切る際はその逆の順番で行います。この順序を守ることで、機器へのダメージを防ぎ、不要なノイズの発生を抑えることができます。

会場の音響特性を考慮したスピーカーの配置と角度調整

会場の大きさや形状に合わせたスピーカーの配置は、均一で質の高い音を届けるために欠かせません。基本的な配置のポイントをいくつか紹介します。

まず、スピーカーの高さは観客の耳の位置よりも高く設置するのが原則です。通常は専用のスピーカースタンドを使用し、床から1.5〜2メートル程度の高さに設置します。こうすることで、音が観客の頭上を通過せず、直接耳に届きやすくなります。

次に重要なのがスピーカーの角度です。スピーカーは若干下向きに傾け、音の中心軸が会場の後方まで届くよう調整すると効果的です。一般的には、会場の2/3程度の位置に音の中心が向くよう設定するとバランスが取れます。

ステレオセッティングを行う場合、左右のスピーカーは会場の幅に合わせて適切に離して設置します。狭すぎると音像が不明瞭になり、広すぎると中央部分の音圧が不足します。基本的には、会場幅の1/3程度の間隔が目安になるでしょう。

また、スピーカーは壁から少し離して設置することも大切です。壁に近すぎると低音が強調されすぎたり、反射による音の干渉が起こりやすくなります。最低でも30cm以上は壁から離すことをおすすめします。

小規模な会場では、必ずしも大型のスピーカーが必要なわけではありません。会場の大きさに合った出力のスピーカーを選び、適切な位置に配置することで、過剰な音量を避けつつ、クリアな音響を実現できるでしょう。

音割れやハウリングを防ぐ音量調整とEQ設定のコツ

PAシステムを使用する際に最も頻繁に発生するトラブルが、音割れとハウリングです。これらを防ぐための基本的な調整方法を解説します。

音割れ(歪み)は、機器の許容範囲を超えた信号が入力された際に発生します。これを防ぐためには、各機器のレベル設定を適切に行うことが重要です。まず、ミキサーの入力ゲインを調整する際は、最大音量時にピークインジケーターが時々点灯する程度に設定するのが適切です。常に点灯するほど大きな入力は避けましょう。また、ミキサーのチャンネルフェーダーは0dB付近を中心に調整し、マスターフェーダーも同様に設定します。

ハウリング(フィードバック)は、マイクがスピーカーからの音を拾い、その音が再びスピーカーから出力されるという循環によって発生します。これを防ぐ基本的な方法としては、マイクとスピーカーの位置関係を工夫することが挙げられます。マイクはスピーカーの前に立たせず、できるだけスピーカーの指向性が低い位置(スピーカーの真後ろなど)に配置すると良いでしょう。

また、適切なEQ設定もハウリング防止に効果的です。特にハウリングが起きやすい周波数帯(一般的には2kHz〜4kHzや800Hz前後)をミキサーのイコライザーで少し下げておくことで、ハウリングの発生を抑制できます。ただし、過度なEQ調整は音質を損なう原因になるため、必要最小限にとどめることが大切です。

ステージモニターを使用する場合は、フロアモニターから出る音がメインボーカルのマイクに入りにくいよう、モニターの位置や角度にも注意が必要です。ボーカルマイクの指向性の弱い方向(通常はマイクの横や後ろ)にモニターを配置すると効果的でしょう。

屋内と屋外でのPAスピーカー設置の違いと注意点

屋内と屋外では音響環境が大きく異なるため、PAスピーカーの設置方法にも違いがあります。それぞれの環境に応じた注意点を押さえておきましょう。

屋内での設置では、壁や天井からの音の反射が大きな影響を与えます。反射の多い空間(体育館やタイル張りの会場など)では、中高域が過剰に反射して音が濁りやすくなります。このような環境では、スピーカーの出力を抑えめにし、EQ設定で高域をやや抑えることで聴きやすい音になることがあります。また、可能であれば会場内にカーテンや簡易的な吸音材を配置することも効果的です。

一方、屋外では音が拡散しやすく、特に低音域が減衰しやすいという特性があります。そのため、屋内よりも大きめの出力が必要になり、低域を若干強調したEQ設定が有効です。また、風の影響で音が流されることもあるため、風向きを考慮したスピーカーの配置や角度調整も重要になります。

屋外での最大の注意点は、天候対策です。突然の雨に備えて、防水カバーや簡易テントを用意しておくことが必須です。特にパワードスピーカーは内部に電子回路があるため、水濡れによる故障リスクが高くなります。また、直射日光による機器の過熱も避けるため、日陰になる場所への設置や遮光対策も検討しましょう。

屋外イベントでは電源の確保も課題になります。安定した電源が取れない場合は、発電機の使用も検討する必要があります。その際、発電機からのノイズを避けるため、可能な限り音響機器から離して設置するよう心がけましょう。

トラブルシューティング:現場で役立つ問題解決法

PAシステムを使用する際に発生しがちなトラブルと、その対処法を紹介します。現場での素早い問題解決に役立ててください。

1. 音が出ない場合の確認手順

音が出ない場合は、まず信号の流れに沿って順番に確認していきます。

一般的には、ミキサーの入力レベルメーターで信号が来ているかを確認し、問題がなければ出力、アンプ、スピーカーの順に調べていくとトラブルの原因が特定しやすくなります。

2. ノイズやハム音への対処

ノイズやハム音(低い唸り音)が発生する場合、主な原因と対策は以下の通りです。

3. 音質不良の改善

音が歪んでいたり、こもって聞こえる場合は以下の点を確認します。

音質調整は一度に大きく変更するのではなく、少しずつ調整して効果を確認しながら進めることがコツです。

4. 急なトラブルへの備え

イベント当日のトラブルに備えて、以下のアイテムを予備として用意しておくと安心です。

トラブル発生時に冷静に対応するためにも、事前にシステムの接続図を作成し、各機器の基本的な操作方法を理解しておくことをおすすめします。

PAスピーカー運用の実践テクニック

PAスピーカーを長く効果的に使いこなすには、単なる操作方法だけでなく、実践的なノウハウが不可欠です。スピーカー選びの失敗パターンから、中古品の見極め方、将来を見据えたシステム構築、適切なメンテナンス、そしてプロも活用する音響調整テクニックまで、PAシステムを最大限に活用するための知識をご紹介します。ここでの知識を身につければ、機材への投資効果を最大化し、トラブルを最小限に抑えながら、質の高いサウンドを長期間維持することができるでしょう。ぜひ次回のライブやイベントで、ここで紹介するテクニックを一つずつ試してみてください。

初めてのPAスピーカー購入で陥りやすい失敗パターンと回避策

初めてPAスピーカーを購入する際、多くの方が陥りがちな失敗パターンがあります。これらを事前に知っておくことで、後悔のない買い物ができるでしょう。

最も多いのが「過剰なスペックの製品を選んでしまう」というケースです。高出力の大型スピーカーに憧れて購入したものの、実際の使用環境が小規模なカフェやスタジオだったため、性能を発揮できずにオーバースペックになるというミスです。使用する場所の広さや用途に合わせた適切なサイズと出力を選びましょう。

次によくあるのが「持ち運びや設置の難しさを考慮していない」というパターンです。高性能なパッシブスピーカーを選んだものの、別途パワーアンプやケーブルが必要なことに気づかず、結果的に機材の量が多くなり運搬が大変になるケースが少なくありません。移動が多い場合は、一体型のパワードスピーカーや、軽量モデルを検討すると良いでしょう。

また「互換性を考慮せずに選ぶ」というミスも多く見られます。例えば、既存のミキサーとの接続方法や、将来的に拡張する際の他機材との組み合わせを考えずに購入すると、追加で変換アダプターやケーブルが必要になるケースがあります。購入前に、現在所有している機器との接続方法を確認しておくことが重要です。

これらの失敗を避けるためには、実際の使用シーンを具体的にイメージし、機材の総重量や設置スペース、必要なアクセサリー類まで含めて検討することをおすすめします。また、可能であれば実店舗で実際に製品を見て、重さや大きさを体感することも大切です。

中古PAスピーカーを選ぶ際のチェックポイントと耐久性の見極め方

限られた予算でPAシステムを構築する場合、中古スピーカーは魅力的な選択肢となります。しかし、中古品を選ぶ際には、状態を見極めるための知識が必要です。ここでは、中古PAスピーカーを購入する際の重要なチェックポイントを紹介します。

最も重要なのは「実際に音を出して確認する」ことです。可能であれば様々な音源(音楽、マイク入力など)を使って、異音やノイズがないかチェックしましょう。特に低音から高音まで幅広い周波数で確認することが大切です。また、ボリュームを段階的に上げていき、音割れや歪みが生じないか試すこともポイントです。

外観のチェックも重要です。特に注目すべきは以下の点です。

パワードスピーカーでは、内部の電子回路の状態も重要です。電源を入れた際のファンの異音や、ステータスLEDの点灯状況、熱の発生具合なども確認しましょう。使用時間が長いと内部の電解コンデンサーが劣化している可能性があるため、製造年や使用頻度についても可能な限り情報を得ることが望ましいです。

保証やサポートの有無も購入判断の重要な要素です。中古店によっては短期間の動作保証がついている場合もあります。また、そのメーカーが修理部品をまだ供給しているかどうかも確認しておくと安心です。YAMAHA、JBL、BEHRINGERなど大手メーカーの製品は、比較的長期間のサポートが期待できるでしょう。

将来的な拡張性を考慮したシステム構築のステップアップ提案

PAシステムは一度に完璧なセットを揃える必要はなく、段階的に拡張していくことが現実的なアプローチです。将来の拡張性を考慮したシステム構築の方法を解説します。

まず最初のステップとして、質の良いパワードスピーカー1〜2台と、基本的なミキサーを用意することからスタートするのが一般的です。この段階では、多機能な高級ミキサーよりも、操作が簡単で必要十分な入力数を持つコンパクトなモデルを選ぶと良いでしょう。例えば、マイク入力4チャンネル程度のミキサーと12インチのパワードスピーカー2台があれば、小規模なライブやイベントには十分対応できます。

次のステップとしては、音質向上のためのアクセサリー類の追加が考えられます。具体的には、良質なマイクやDIボックス、専用のケーブル類などです。特にボーカルマイクは全体的な音質に大きく影響するため、予算に余裕があれば早めにグレードアップすることをおすすめします。

さらに活動が広がれば、サブウーファーの追加やモニタースピーカーの導入を検討しましょう。サブウーファーを追加することで低音域が強化され、より迫力のあるサウンドが実現できます。また、演奏者にとっては良質なモニタリング環境が演奏の質を左右するため、フロアモニターの導入も重要なステップとなります。

システム拡張を計画する際の重要なポイントは「互換性」です。同一メーカーのシリーズ製品を選ぶことで、音の統一感が保たれますし、将来的なトラブルも少なくなります。また、デジタルミキサーへのアップグレードを検討している場合は、将来的にデジタルネットワークに対応した機器を選ぶことも視野に入れると良いでしょう。

| 拡張ステップ | 導入する機材 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 第1段階 | パワードスピーカー2台+小型ミキサー | 基本的なPA環境の構築 |

| 第2段階 | 高品質マイク、DI、ケーブル類 | 音質の向上、安定した運用 |

| 第3段階 | サブウーファー、モニタースピーカー | 低音の強化、演奏環境の改善 |

| 第4段階 | デジタルミキサー、エフェクト機器 | 音作りの幅拡大、操作性向上 |

長期的な視点でシステムを構築することで、無駄な投資を避け、着実に質の高いPAシステムを構築していくことができます。

適切なメンテナンス方法とスピーカーの寿命を延ばすコツ

PAスピーカーは適切にメンテナンスすることで、長期間にわたって最適なパフォーマンスを維持できます。スピーカーの寿命を延ばし、音質を保つためのメンテナンス方法を紹介します。

日常的なケアとして最も重要なのは「適切な保管」です。使用しない時はホコリや湿気から守るために専用のカバーをかけることをおすすめします。特にパワードスピーカーは内部に電子回路を含むため、湿気対策が重要です。保管場所は直射日光を避け、極端な温度変化がなく、適度に換気された場所が理想的です。

また、定期的な外観チェックも欠かせません。ネジの緩み、コネクターの腐食、ケーブルの損傷などがないか定期的に確認しましょう。特にパッシブスピーカーのスピーカーケーブルは、断線や接触不良を起こしやすいため、締め付け部分の緩みがないか注意して点検します。

パワードスピーカーの場合は、冷却ファンの清掃も重要です。ホコリが蓄積すると冷却効率が下がり、内部回路の寿命を縮める原因になります。エアダスターなどを使って定期的に清掃するとよいでしょう。多くのモデルはファンのフィルターが外から取り外せるようになっているので、マニュアルを参照しながら清掃作業を行います。

輸送時の注意点も押さえておきましょう。スピーカーを移動する際は、できるだけ衝撃を与えないよう注意が必要です。特にスピーカー前面のグリルは変形しやすいため、保護に気を配ります。また、積み重ねて運ぶ場合は専用のスタッキングハードウェアを使用するか、適切なクッション材を挟むようにしましょう。

最後に、適切な使用方法も寿命を延ばす重要な要素です。過大入力を避け、スピーカーの定格内で使用することが基本です。特に低音域の過剰な増幅はスピーカーユニットに負担をかけるため注意しましょう。電源のオンオフの順序も重要で、電源を入れる際はアンプ→スピーカーの順、切る際はその逆の順で行うことで、不要なノイズによるダメージを防ぎます。

プロも実践する音響調整テクニックとサウンドチェックの方法

プロの音響エンジニアが実践する効率的なサウンドチェックと音響調整の方法を学ぶことで、限られた時間内でも最適な音質を実現できます。ここでは、その基本的なテクニックを紹介します。

サウンドチェックの基本的な流れは「個別チェック→全体バランス調整→最終確認」の3ステップです。まず個別チェックでは、各マイクや楽器を一つずつ鳴らして、音が正しく出ているか、音質は適切かを確認します。この段階では、各チャンネルのゲイン設定とEQ調整を行います。特に重要なのがゲイン設定で、最大音量時にミキサーのレベルメーターが0dBを少し超える程度が理想的なレベルです。

全体バランス調整では、すべての楽器やボーカルを同時に鳴らし、それぞれの音量バランスを調整します。この段階で重要なのは「ミックスの優先順位」を決めることです。一般的にはボーカルを中心に、その他の楽器がバランス良く聞こえるように調整していきます。特にドラムのキックやベースは、低域で共鳴することが多いため、周波数帯域を少しずらすことでクリアなミックスが実現できるでしょう。

プロが実践するテクニックの一つに「部屋の音響特性に合わせたEQ調整」があります。会場によって反響の特性が異なるため、問題となる周波数を特定し、そこを少し抑えるのが効果的です。例えば、体育館のような反響の多い場所では、中高域(2kHz~4kHz付近)を少し下げると明瞭度が向上することがあります。

効率的なサウンドチェックのためには、事前準備も重要です。ステージ配置図(ステージプロット)やチャンネルリストを用意しておくと、作業がスムーズに進みます。また、ミキサーのシーン機能やプリセットを活用することで、基本的な設定を素早く呼び出すことも可能です。

最後に、実際の客席エリアを歩いて音のチェックをすることを忘れないでください。ミキサー位置と客席では聞こえ方が異なることが多いため、可能であれば会場内の複数の場所で音を確認し、必要に応じて調整を行うことが理想的です。時間に余裕がない場合は、最も観客が集中する場所だけでも確認しておくとよいでしょう。

まとめ

PAスピーカーについての記事をお読みいただき、ありがとうございます。音響機器の世界は奥深く、初めての方にとっては複雑に感じるかもしれませんが、基本的な知識を身につけることで、あなたも自信を持ってPAシステムを扱えるようになります。ここで改めて、本記事でお伝えした重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 使用環境に合わせたPAスピーカーの選定が最も重要で、小規模イベントなら8〜10インチの小型パワードスピーカー、中規模イベントなら12〜15インチの高出力モデルが適している

- パワードスピーカー(アンプ内蔵型)は初心者に扱いやすく、パッシブスピーカーはシステム拡張性が高いため、目的に応じて選ぶことが大切

- 会場の音響特性に合わせたスピーカーの配置と角度調整が音質に大きく影響し、壁から30cm以上離し、観客の耳より高い位置に設置するのが基本

- システム構築は段階的に行い、最初はメインスピーカーとミキサーを揃え、徐々にモニタースピーカーやサブウーファーを追加していくアプローチが効果的

- 適切なメンテナンスと使用方法(過大入力を避ける、保管時はカバーをかける、定期的な点検を行うなど)がスピーカーの寿命を延ばす

PAスピーカーは単なる機材ではなく、あなたの音楽や言葉を届けるための重要なパートナーです。本記事の知識を活かして、ぜひ最適なPAシステムを構築し、素晴らしいサウンドを届けてください。機材の選び方から設置方法、メンテナンスまで理解することで、トラブルを未然に防ぎ、安定したパフォーマンスを実現できるでしょう。音響の知識は一朝一夕に身につくものではありませんが、少しずつ経験を積み重ねることで、あなただけの理想の音を創り出せるようになります。

・PA(音響)とは何か?初心者でもわかるコンサートシステムの基礎知識

・モニタースピーカーで最高のライブパフォーマンスを実現!初心者向け完全ガイド