PA(音響)とは何か?初心者でもわかるコンサートシステムの基礎知識

「PAって何?」「ライブでPA卓を任されたけど、どうすればいいの?」

そんな疑問を抱えていませんか?バンド活動やイベント運営で音響機材に触れる機会が増えてきたものの、専門用語や複雑な機材に戸惑っている方は少なくありません。でも大丈夫です。PAの基本を理解すれば、初心者でも十分に良い音づくりができるようになります。なぜなら、PAは確かに専門性の高い分野ですが、基礎知識さえ押さえれば段階的にスキルアップできるからです。

この記事では、PAの基本概念から実践的なセッティング方法、さらにはスキルアップのためのヒントまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。これらの知識を身につければ、あなたのバンドやイベントでより良い音を届けられるようになるでしょう。

PAシステムの基本と役割 – 音響の世界への第一歩

「ライブで良い音を届けたい」「イベントの音響を任されたけど何から始めればいい?」そんな悩みを抱えているなら、PAシステムの基本を知ることが第一歩になります。ここでは、PAとは何か、その重要な役割、活躍する場面から音響エンジニアの仕事内容まで、初心者の方でも理解しやすく解説します。音楽やイベントに関わる方々が、自信を持って音響に取り組めるようになるための基礎知識をお伝えします。PA(音響)の世界は奥深いですが、基本を押さえれば誰でも始められるものです。この知識があれば、次回のライブやイベントで一歩先を行く音作りができるようになりますよ。

PA(パブリックアドレス)とは?音響における定義と歴史

PA(パブリックアドレス)とは、Public Address Systemの略で、直訳すると「公衆向け拡声システム」という意味になります。音楽やスピーチなどの音を多くの人に届けるための音響システム全体を指す言葉です。

PAの歴史は1910年代に遡り、当初は単なる拡声装置として誕生しました。マイクで拾った音を増幅してスピーカーから出力する、という単純なものでした。その後、音楽産業の発展とともに進化し、現在では複雑な音響処理や多彩な音作りができる総合的なシステムへと成長しています。

初心者がよく混乱するのが「PA」と「SR(Sound Reinforcement:音響強化)」の違いです。厳密には、PAは公共の場での拡声全般を指し、SRはコンサートなど音楽目的の音響強化を指しますが、現在の日本では両者をほぼ同じ意味で使うことが多くなっています。音響の現場では、これらの用語を理解しておくことで、プロとのコミュニケーションもスムーズになるでしょう。

なぜPAが必要なのか?音を届ける5つの重要な役割

PAシステムは単に「音を大きくする装置」ではありません。ライブやイベントで欠かせない、以下の5つの重要な役割を担っています。

- 音の拡声: 楽器や声の音を会場全体に届ける基本的な役割です。これにより、大きな会場でも後方の観客まで音が届くようになります。

- 音質の調整: 原音をより美しく、聞きやすく調整します。例えば、ギターの鋭すぎる高音を抑えたり、ボーカルの声を明瞭にしたりといった調整が可能です。

- バランス調整: 複数の音源(楽器や声)のバランスを整えます。ドラムが大きすぎてベースが聞こえないといった状況を防ぎ、全体的に調和のとれた音作りをサポートします。

- 空間的な音の配置: ステレオ効果などを活用し、音に広がりや奥行きを持たせることができます。これにより、より立体的で臨場感のある音響体験を生み出せます。

- トラブル対応: ハウリング(キーンという不快な音)の抑制や、突発的な問題への対処も重要な役割です。適切な機材設定と知識で、スムーズな進行をサポートします。

これらの役割によって、単なる楽器の生音や声だけでは実現できない、クオリティの高い音響体験が可能になります。例えば、アコースティックギターの繊細な音色を大ホールでも再現したり、複数の楽器が演奏するバンドの音をバランスよく聴かせたりといったことが実現できるのです。

コンサートからイベントまで – PAシステムが活躍する場面

PAシステムは様々な場面で活躍しています。それぞれの特性を知ることで、場面に応じた適切な音響設定への理解が深まります。

ライブハウスやコンサート会場では、音楽を主体とした音響設計が必要です。ここでは音楽の持つエネルギーや感情を最大限に伝えることが求められ、楽器間のバランスや音の明瞭さが重視されます。コンサートホールのような大きな会場では、客席の最後方まで均一に音を届ける技術が不可欠になります。

講演会や会議では、話者の声を明瞭に届けることが最優先事項です。BGMなどの再生も含めたシンプルなPAが多く、音量よりも「聞き取りやすさ」が重要になります。

結婚式や式典では、スピーチからBGM、演奏まで多様な音源を扱いながら、場の雰囲気を壊さない繊細な音響調整が求められます。静かな場面から盛り上がる場面まで、状況に応じた適切な音量と音質の調整が必要です。

屋外フェスティバルでは、風や周囲の環境音との兼ね合い、広い空間に均一に音を届ける工夫が必要になります。また、複数のステージが同時進行するイベントでは、音の干渉を防ぐ設計も重要です。

これらの場面に共通するのは「音を適切に届ける」という基本的な目的ですが、それぞれの特性に応じた知識と技術が求められるのがPAの奥深さです。

PA担当者の仕事内容 – 音響エンジニアの実際の業務

音響エンジニア(PAオペレーター)の仕事は、本番当日のミキシング操作だけではありません。一連の流れを知ることで、PA業務全体への理解が深まります。

事前準備では、出演者との打ち合わせや機材リストの作成、会場の下見などを行います。特に「インプットリスト」(どの楽器や声をどのように入力するかの計画表)の作成は重要で、スムーズなセッティングの基盤となります。

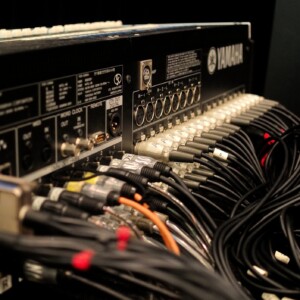

本番当日は会場入りしてから機材のセッティング、ケーブル配線、音響チェックと進みます。特に「サウンドチェック」と呼ばれる音の確認作業では、各楽器の音出しから全体バランスの調整まで、丁寧に行います。

本番中は常に音を監視しながら、状況に応じたミキシング操作を行います。予期せぬトラブルへの対応も重要な役割で、機材の不具合やハウリングなどの問題に素早く対処する必要があります。

公演後は機材の撤収作業(バラシ)を行い、機材の点検や反省会なども行われます。次回への改善点を洗い出し、より良い音響を目指す姿勢が大切です。

これらの業務をこなすために、音響エンジニアには音響の知識だけでなく、コミュニケーション能力や臨機応変な対応力、細部への注意力などが求められます。しかし、最初から完璧である必要はありません。基本を押さえ、少しずつ経験を積んでいくことで、誰でもPAのスキルを向上させることができるのです。

PA機材の基礎知識 – システム構成と各機材の役割

ライブやイベントで良い音を作り出すには、適切なPA機材の知識が欠かせません。ここでは、PA初心者が知っておくべき基本的な機材とその役割について解説します。「たくさんの機材があって何から手をつければいいかわからない」という悩みを解決し、音の流れを理解することで、PAシステム全体の見通しが良くなるでしょう。適切な機材選びができるようになれば、限られた予算でも最大限の音質を引き出せるようになります。また、トラブル発生時にも、どの部分を確認すべきかが分かるようになり、問題解決が格段にスムーズになるはずです。次回のライブやイベントで、機材について一歩踏み込んだ視点を持てるよう、基礎から学んでいきましょう。

PAシステムの全体構成 – 音の流れを理解する

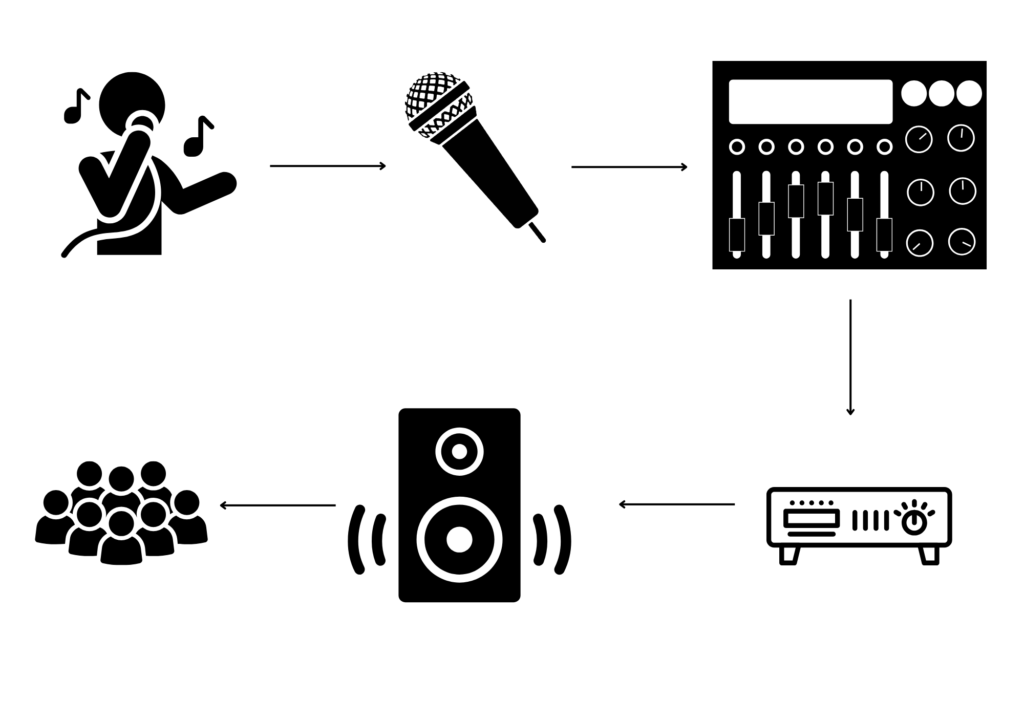

PAシステムは「音の入口から出口まで」の一連の流れで構成されています。この流れを理解することで、機材の役割がより明確になるでしょう。

大きく分けると、PAシステムは以下の3つの段階から成り立っています。

- 入力系:楽器や声の音を電気信号に変換する段階。マイクやDIボックスがこれに当たります。

- 処理系:入力された信号を調整・加工する段階。ミキシングコンソール(ミキサー)を中心に、イコライザーやエフェクターなどが含まれます。

- 出力系:処理された信号を再び音に変換して聴衆に届ける段階。パワーアンプとスピーカーがこの役割を担います。

これらの段階をケーブルが繋ぎ、一つのシステムとして機能するのです。音源からスピーカーまでのどこか一箇所でも問題があると、最終的な音質に影響します。そのため、各段階の基本的な役割と機能を理解することが、良い音作りの第一歩となるのです。

入力系機材:マイク・DI・各種入力機器の特徴と選び方

入力系機材は音源からの音を電気信号に変換する重要な役割を担っています。最も一般的な入力機材はマイクですが、その種類や特徴を知ることで、より適切な選択ができるようになります。

マイクには主に以下の種類があります:

| マイクの種類 | 特徴 | 適した用途 |

|---|---|---|

| ダイナミックマイク | 頑丈で耐久性が高い。大音量にも強い | ボーカル、ドラム、ギターアンプなど |

| コンデンサーマイク | 繊細な音も拾える高感度。電源供給が必要 | アコースティック楽器、ピアノ、合唱など |

| リボンマイク | 温かみのある音質。衝撃に弱い | スタジオ録音、弦楽器など |

上記のマイクを選ぶ際は、用途に合わせて適切なものを選びましょう。例えば、ライブハウスでのボーカル用なら耐久性の高いダイナミックマイクが適しています。

また、ギターやベースなどの電気楽器は、DIボックス(ダイレクトボックス)を使用して直接PAシステムに接続することも可能です。これにより、楽器本来の音色をより正確に伝えることができます。

>> DI(ダイレクトボックス)についてもっと詳しく知りたい方はこちら

初心者がよく陥る間違いとして、コンデンサーマイクを使用する際にファンタム電源を供給し忘れるというケースがあります。ミキサーのファンタム電源(+48V)スイッチをオンにすることを忘れないようにしましょう。

処理系機材:ミキサー・エフェクター・イコライザーの基本操作

処理系機材の中心となるのがミキサーです。複数の入力信号を調整・混合し、最終的な音を形作る重要な機器です。

ミキサーの基本的な操作部分は以下の通りです。

初心者向けのアドバイスとして、まずはミキサーの「ゲイン構造」を理解することをおすすめします。適切なゲイン設定が音質の良し悪しを大きく左右するからです。信号が小さすぎるとノイズが目立ち、大きすぎると歪みの原因になります。

エフェクターは音に特殊な効果を加える機器で、リバーブ(残響)やディレイ(エコー)などがあります。イコライザーは特定の周波数帯域を詳細に調整するための機器です。これらを適切に使用することで、より豊かな音作りが可能になります。

・【PA初心者必見】イコライザーの使い方を現場で即実践できる完全ガイド

出力系機材:パワーアンプ・スピーカー・モニターの役割

出力系機材は、処理された電気信号を再び音に変換して聴衆に届ける役割を担っています。この段階でのポイントは「適切な機材の組み合わせ」と「会場に合った設定」です。

パワーアンプはミキサーからの信号を増幅し、スピーカーを駆動するための十分な電力に変換します。適切なパワー(出力)を持つアンプを選ぶことが重要で、スピーカーの許容入力よりやや大きめの出力を持つアンプを選ぶのが一般的です。

スピーカーには主に以下の種類があります。

会場の規模や用途に応じた適切なスピーカー選びが重要です。小規模な会場なら、パワードスピーカー(アンプ内蔵型)が手軽で便利でしょう。大規模な会場では、パワーアンプとパッシブスピーカーの組み合わせが一般的です。

取り扱い上の注意点として、スピーカーへの過大入力は故障の原因になるため、適切なレベル管理が必要です。また、スピーカーの配置も音質に大きく影響するため、会場の音響特性を考慮した設置を心がけましょう。

・モニタースピーカーで最高のライブパフォーマンスを実現!初心者向け完全ガイド

接続に必要なケーブル類 – 種類と正しい使い方

PAシステムの各機材をつなぐケーブルは、音の質と安定性に直結する重要な要素です。次回のライブやイベントでは、ぜひケーブルの見直しや適切な使用方法の確認をしてみてください。音質の向上や信頼性の確保につながるはずです。

PAで主に使用されるケーブルには以下のようなものがあります。

ケーブルを扱う際の注意点として、無理に引っ張ったり踏みつけたりすることを避け、使用後は丁寧に巻いて保管することが長寿命化につながります。また、ケーブルの不良は音の途切れやノイズの原因になるため、定期的な点検と交換が重要です。

初心者がよく混乱するのが端子の違いです。XLRとフォーン、オスとメスの違いなどを理解し、正しく接続できるようにしておきましょう。また、音声信号用ケーブルと電源ケーブルは並行して配線すると干渉の原因になるため、できるだけ交差するように配線することも覚えておくとよいでしょう。

実践!初心者でもできるPAセッティングの基本

「いよいよ自分でPAを担当することになったけど、何から始めればいいの?」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。ここでは、PAセッティングの基本的な流れと実践的なテクニックを紹介します。理論を知っているだけでは現場では通用しません。実際の手順やよくあるトラブルへの対処法を知ることで、初めてのPA担当でも自信を持って臨めるようになります。事前準備からシステム接続、サウンドチェック、そして基本的な音作りまで、ステップバイステップで解説していきますので、次回のライブやイベントで早速実践してみてください。きっと音響への理解が深まり、より良い音を届けられるようになるはずです。

ライブ前の準備 – 機材チェックリストと事前確認の重要性

ライブやイベントを成功させるための第一歩は、入念な事前準備にあります。本番当日に「あれが足りない」「これが動かない」といったトラブルを防ぐため、準備段階でしっかりと計画を立てましょう。

まず、会場の下見は可能な限り実施すべきポイントです。会場の広さ、形状、電源の位置と容量、搬入経路などを確認しておくことで、当日のセッティングがスムーズになります。特に電源容量は重要で、使用する機材の消費電力の合計が会場の供給能力を超えないか確認が必要です。

[会場の下見をしている様子の写真:PAブースや電源設備をチェックしている場面]

次に、出演者情報の収集も欠かせません。バンド構成、使用楽器、ボーカルの人数など、詳細な情報を事前に把握しておくことで、必要な機材や接続方法を計画できます。この情報をもとに「インプットリスト」(どの楽器をどのチャンネルに接続するかの一覧表)を作成しておくと便利でしょう。

これらの情報をもとに、必要な機材のチェックリストを作成します。以下は基本的な機材リストの例です。

トラブル対策として、主要なケーブルや機材の予備を用意しておくことも重要です。特にマイクケーブルやフォーンケーブルは断線しやすいため、余分に持っていくと安心でしょう。

基本的なシステム接続の手順 – ステップ別セットアップガイド

システム接続は基本的な流れを理解していれば、それほど難しくありません。順序立てて行うことで、混乱やミスを防げます。今すぐにでも実践できる基本的なセットアップ手順を紹介します。

ステップ1: 機材の配置 まず、ミキサーを操作しやすい位置に設置します。ステージ全体が見渡せる場所が理想的です。次に、メインスピーカーを聴衆に向けて設置します。このとき、マイクとスピーカーが向かい合わないよう注意しましょう(ハウリングの原因になります)。モニタースピーカーはミュージシャンが自分の音を確認できるよう、ステージ上に向けて配置します。

ステップ2: 電源の接続 電源は最後に入れるものですが、ケーブル配線は初めに行います。電源ケーブルと音声ケーブルは干渉を避けるため、できるだけ交差するように這わせましょう。また、電源タップは余裕を持った容量のものを使用し、一箇所に集中しないよう分散させるのがコツです。

ステップ3: 音声系の接続 続いて、入力機器(マイク、楽器など)からミキサーへの接続を行います。インプットリストに従って、どのチャンネルに何を接続するか明確にしておきましょう。ミキサーからの出力は、パワーアンプを経由してスピーカーへ、もしくは直接パワードスピーカーへ接続します。

ステップ4: 電源投入 すべての接続が完了したら、電源を入れていきます。このとき、入力側(マイク、楽器)→処理側(ミキサー)→出力側(アンプ、スピーカー)の順番で電源を入れるのが基本です。電源を切る場合は逆の順番で行います。

接続時の注意点として、ケーブルは人が躓かないよう、可能な限りテープで固定するか、人の動線を避けて配線しましょう。また、接続不良はトラブルの大きな原因となるため、しっかりと差し込まれているか確認することも重要です。

サウンドチェックの進め方 – 3つの重要ポイント

サウンドチェックは本番前の大切な音の確認プロセスです。限られた時間内で効率よく行うために、以下の3つのステップに分けて進めるとよいでしょう。

1. システムチェック まず、PA システム全体が正常に動作するかを確認します。スピーカーから音が出るか、ノイズや異音がないかをチェックします。具体的には、各チャンネルに信号を入れて、ミキサーからスピーカーまでの経路に問題がないことを確認します。この段階ではシンプルな音源(話し声や単音)を使うのが効果的です。

2. 個別楽器チェック 次に、各楽器やマイクごとに音を確認していきます。一般的には、ドラム→ベース→ギター→キーボード→ボーカルの順で進めることが多いですが、セッティングの複雑さによって順序は変わります。各楽器の音量、音質、問題点を確認し、必要に応じてEQ(イコライザー)などで調整します。

3. 全体バランスチェック 最後に、バンドやパフォーマーに実際の演奏をしてもらい、全体的な音のバランスを確認します。この段階では各楽器の音量バランス、全体的な音の明瞭さ、モニターの状態などを総合的にチェックします。

サウンドチェックを効率的に進めるためのポイントとして、コミュニケーションの重要性も忘れてはなりません。演奏者に明確な指示を出せるよう、基本的な音楽用語や機材の名称は覚えておくと良いでしょう。また、時間配分にも気を配り、全ての楽器やパートに十分な確認時間を確保することも大切です。

よくあるトラブルと解決法 – 現場で役立つ対処テクニック

PA現場ではさまざまなトラブルが発生する可能性がありますが、冷静に対処すれば多くの問題は解決できます。ここでは、よくあるトラブルとその対処法を紹介します。

1. 音が出ない・途切れる 最も多いトラブルの一つです。まず、信号の流れに沿って順番にチェックしていきましょう。

2. ハウリング(キーンという音) マイクとスピーカーの位置関係や音量設定が原因で起こります。

3. ノイズ・雑音 不要な雑音が入る場合は、以下を確認します。

4. 音質の問題 音が歪む、こもる、明瞭さに欠けるなどの問題は、次の点をチェックします。

緊急時のバックアッププランとして、重要な機材(特にメインのマイクやケーブル)には予備を用意しておくことをおすすめします。また、基本的なツール(ドライバー、テスター、絶縁テープなど)を常備しておくと、小さなトラブルはその場で解決できることが多いです。

音響の基本調整 – 初心者でもできるミキシングの基礎

良い音作りの基本はバランスです。初心者でも実践できる基本的なミキシングのステップを紹介します。

ゲイン(入力レベル)の設定 まず、各チャンネルの入力感度を適切に設定します。演奏者に最大音量で演奏してもらい、ミキサーのレベルメーターが時々ピークを示す程度(0dBあたり)に調整するのが基本です。低すぎるとノイズが目立ち、高すぎると歪みの原因になります。

EQ(イコライザー)調整 各楽器や声の音質を整えるために、EQを使って周波数バランスを調整します。初心者向けの基本的な考え方は以下の通りです。

バランス調整 各楽器の音量バランスを整えます。一般的には、ドラム(特にキック)とベースでリズム基盤を作り、その上にギターなどの楽器、最後にボーカルを乗せていくイメージです。曲の特性や演奏スタイルによって最適なバランスは変わりますが、「主役(多くの場合はボーカル)が明確に聞こえること」を意識すると良いでしょう。

エフェクト適用 必要に応じて、リバーブ(残響)やディレイ(エコー)などのエフェクトを加えます。初心者は控えめに使うのが無難です。特にボーカルには少量のリバーブを加えると自然な広がりが出ます。

ミキシングの基本は「聴くこと」です。常に全体の音を意識しながら、各要素のバランスを整えていきましょう。また、耳の訓練として、普段から様々な音楽を意識的に聴き、「どの楽器がどのように聞こえるか」を分析する習慣をつけると、音響感覚が磨かれていきます。

PAスキルアップへの道 – 音響エンジニアを目指す方へ

PAの基本を理解したら、次はスキルアップを目指しましょう。音響の世界は奥が深く、学び続けることで新たな発見と成長があります。ここでは、PA初心者がステップアップするための効果的な学習方法や、習得すべき専門知識、機材選びのポイントまで幅広く紹介します。これらの知識を身につけることで、単なる「音を大きくする作業」から「音楽やパフォーマンスの価値を高める創造的な仕事」へとPAの捉え方が変わるでしょう。今日から取り組める具体的な学習法や実践テクニックをマスターして、あなたもプロの音響エンジニアへの道を一歩ずつ歩んでみませんか?

PA技術を向上させる効果的な3つの学習方法

PA技術を効率よく向上させるには、体系的な学習アプローチが重要です。次の3つの方法を組み合わせることで、バランスよくスキルアップできるでしょう。

1. 現場経験を積む どんなに理論を学んでも、実際の現場経験に勝るものはありません。小規模なライブハウスやイベントでボランティアスタッフとして参加するなど、実際にPA機材に触れる機会を積極的に作りましょう。友人のバンドの音響を担当させてもらうのも良い練習になります。失敗も含めた経験から学ぶことが、最も身につく学習法です。

2. オンラインと書籍で知識を深める 実践と平行して、基礎知識を体系的に学ぶことも大切です。YouTubeには質の高い音響チュートリアルが豊富にあり、専門サイトや書籍も多数出版されています。特に音響物理の基礎やミキシング技術に関する情報は、体系的に学ぶことで実践での応用力が高まります。今では無料で学べる質の高いコンテンツも増えているため、毎日少しずつでも学習する習慣をつけましょう。

3. プロから直接学ぶ 可能であれば、プロの音響エンジニアから直接指導を受けることが最も効果的です。音響関連のワークショップや講座に参加するほか、現場で働くエンジニアに質問する機会を見つけてみましょう。多くのプロは、熱意ある初心者に対して惜しみなく知識を共有してくれるものです。後進の育成に熱心なエンジニアと出会えれば、専門学校では学べない現場のノウハウを吸収できるでしょう。

これらの学習法に共通するのは「継続すること」の重要性です。週に1回でも定期的に学習や実践の時間を設けることで、着実にスキルアップしていきます。今日から、まずはできることから始めてみましょう。

押さえておきたい音響の専門用語と基礎知識

PA現場でスムーズにコミュニケーションを取るためには、基本的な専門用語を押さえておくことが大切です。難しそうに感じる用語も、基本的な概念を理解すれば怖くありません。

周波数特性(Frequency Response)

音の高さ(低音から高音まで)を表す「周波数」に対して、機器がどう反応するかを示すものです。人間の耳で聞こえる範囲は約20Hz〜20kHzとされています。低音楽器は低い周波数(例:ベースは40Hz〜)、高音楽器は高い周波数(例:シンバルは10kHz前後)を多く含んでいます。EQ調整の際に、この知識が役立ちます。

ゲイン構造(Gain Structure)

音声信号の流れ全体を通して、適切な音量レベルを維持する考え方です。ミキサーの入力段階で適切なゲイン(増幅量)を設定することが、クリアな音質を得るための基本になります。「信号の入口」であるマイクプリアンプのゲイン設定が特に重要です。

フィードバック(Howling)

マイクで拾った音がスピーカーから出て、それをまたマイクが拾うという循環で発生する「キーン」という不快な音です。マイクとスピーカーの位置関係や、EQでの特定周波数のカットなどで対処します。

ダイナミクス処理

音の強弱(ダイナミクスレンジ)を調整する処理で、コンプレッサーやリミッターがこれに当たります。例えば、ボーカルの大きい音と小さい音の差を自動的に調整し、聞きやすくする効果があります。

ファンタム電源

コンデンサーマイクなど、動作に電源が必要な機器に供給する電源(+48V)のことです。ミキサーのファンタム電源スイッチを入れ忘れると、マイクが正常に機能しない原因になります。

これらの用語を理解しておくと、他のスタッフとのコミュニケーションがスムーズになるだけでなく、問題が発生した際の原因究明や対処にも役立ちます。専門用語は日々の学習と共に少しずつ増やしていくことをおすすめします。

PA機材の選び方 – 初心者におすすめの入門セット

自分専用のPA機材をそろえたいと考えている方も多いでしょう。ここでは、予算や用途に応じた選び方のポイントを紹介します。

まず、PA機材を購入する前に「どんな場面で使うのか」を明確にしましょう。小規模な弾き語りライブなのか、バンド演奏なのか、講演会や集会なのかによって、必要な機材は大きく変わってきます。

予算別おすすめ入門セット

小予算(10〜15万円程度)の場合:

中予算(20〜30万円程度)の場合:

機材を選ぶ際の注意点として、ブランドよりも機能と用途の適合性を重視しましょう。また、拡張性も考慮することが大切です。例えば「後からチャンネル数を増やせるか」「他の機材と接続できるか」といった点をチェックしておくと、長く使える機材選びができます。

中古市場も賢く活用しましょう。特に頑丈なPA機材は中古でも十分に使えるものが多く、予算を抑えることができます。ただし、購入前に動作確認をするか、信頼できる店舗から購入することをおすすめします。

機材はいきなり全てを揃える必要はありません。最低限の構成から始めて、経験を積みながら必要に応じて追加していく計画的な購入が賢明です。最初から高額な機材に手を出すよりも、使いこなせる範囲の機材でしっかり基礎を固めることを優先しましょう。

プロから学ぶ!音響エンジニアの現場テクニック

プロの音響エンジニアは、長年の経験から培った独自のテクニックを持っています。ここでは、現場で即実践できる実用的なテクニックを紹介します。

効率的なセッティング術

プロは限られた時間内で効率よく機材をセットアップします。その秘訣は「事前準備の徹底」と「手順の最適化」にあります。例えば、ケーブルは事前に必要な長さに合わせて束ねておく、マイクスタンドの高さをあらかじめ調整しておくなど、細かな準備が現場での作業時間を大幅に短縮します。また、搬入から撤収までの全工程を頭に入れた上で、作業の順序を最適化しているのもプロの特徴です。

音作りの基本姿勢

プロの音響エンジニアは「引き算のミキシング」を意識しています。全ての音を大きくするのではなく、不要な周波数を適切にカットし、音の輪郭をクリアにすることで全体の明瞭さを高めます。例えば、各楽器に「居場所」を作るために、楽器ごとに異なる周波数帯域を強調するなど、周波数の「棲み分け」を考えたミキシングを行っています。

コミュニケーションスキル

音響は技術だけでなく、コミュニケーションも重要な要素です。プロのエンジニアは、演奏者やイベントスタッフとの円滑なコミュニケーションを心がけています。例えば、演奏者との会話では音楽用語を適切に使い、要望を正確に理解することに努めています。また、トラブル発生時にも冷静な対応と明確な指示で、場の混乱を最小限に抑えることができるのです。

問題解決能力

予期せぬトラブルへの対応力もプロの真骨頂です。機材の不具合、突然の仕様変更など、現場では様々な問題が起こりますが、プロは「代替案をすぐに考える」「優先順位をつけて対処する」など、柔軟な問題解決能力を持っています。この能力を身につけるには、様々なシチュエーションを想定した「what if(もしも〜なら)」思考を日頃から訓練することが効果的です。

現場で働くプロから学べることは技術面だけではありません。仕事に対する姿勢や心構えも含めて、総合的に観察することで、音響エンジニアとしての成長につながります。機会があれば、プロの仕事を間近で見学し、質問してみることをおすすめします。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。PAの世界は奥深いですが、基本をしっかり押さえれば初心者の方でも着実にスキルアップしていくことができます。この記事が、あなたの音響技術向上の第一歩となれば幸いです。ここで改めて、PAに関する重要なポイントをおさらいしておきましょう。

- PAは単なる「拡声装置」ではなく、音の拡声・調整・バランス・空間配置・トラブル対応など多様な役割を持つ総合的な音響システムである

- 良い音づくりの基本は「入力系→処理系→出力系」という音の流れを理解し、各段階で適切な機材選択と設定を行うこと

- 成功するPAには入念な事前準備が欠かせない – 会場下見、機材チェック、インプットリスト作成などを怠らないこと

- スキルアップには「現場経験」「理論学習」「プロからの学び」の3つをバランスよく組み合わせることが効果的

- 音響エンジニアに必要なのは技術だけでなく、コミュニケーション能力や問題解決能力も重要である

PAの技術を身につけることは、単に音を大きくする方法を学ぶだけではありません。音楽やパフォーマンスの価値を高め、観客に感動を届けるための創造的な仕事です。失敗を恐れず、少しずつ経験を積み重ねながら、あなただけの音づくりを追求してみてください。PA maniaでは今後も、皆さんの音響技術向上に役立つ情報を発信していきます!