【PA初心者必見】マイク種類の基礎知識と用途別選び方を徹底解説

「どのマイクを選んだらいいんだろう?」と悩んだことはありませんか?

マイクには様々な種類があり、初めて選ぶとなると何を基準に選べばよいのか迷ってしまいますよね。でも安心してください。実はマイクは目的やシーンに合わせて選ぶことで、驚くほど音質が向上するんです。なぜなら、マイクはそれぞれに特性があり、その特徴を活かすことで良い音作りの第一歩になるから。

この記事では、PA初心者の方でも理解できるよう、マイクの基本的な種類や特性、そして用途別の選び方までを分かりやすく解説します。これを読めば、あなたも自信をもってマイク選びができるようになります!

用途別マイク選びの基本と種類 – PA初心者が最初に知るべき重要知識

マイク選びに迷ったことはありませんか?種類が多すぎて「どれを選べばいいの?」と頭を抱えてしまう方も多いはず。ここでは、PA初心者の方が必ず知っておくべきマイクの基礎知識をご紹介します。正しい知識があれば、目的に合ったマイク選びができるようになり、より良い音質を実現できるようになりますよ。用途に応じた最適なマイク選びのポイントを押さえて、失敗しない機材選びをしていきましょう。

ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いと選び方 – 基本の2種類を理解する

マイクを選ぶときまず知っておきたいのが、「ダイナミックマイク」と「コンデンサーマイク」の違いです。この2種類がマイクの世界の基本となります。

ダイナミックマイクは、頑丈で取り扱いが簡単なのが特徴。ライブパフォーマンスや野外での使用に適しており、大音量にも強いという利点があります。代表的な製品としてShure SM58などがあり、多くのボーカリストに愛用されています。電源不要で簡単に扱えるため、PA初心者の最初の一本としておすすめです。

一方、コンデンサーマイクは、繊細な音も拾える高感度タイプ。レコーディングスタジオでの録音や音源収録に向いています。しかし、ファンタム電源と呼ばれる48Vの電源供給が必要なので、ミキサーやオーディオインターフェースとの接続が欠かせません。湿気や衝撃に弱い面もありますが、クリアで広い周波数特性を持つため、細かな音の表現に優れています。

選び方のポイントは用途と環境です。ライブやカラオケなど、扱いやすさと耐久性を重視するならダイナミックマイク。繊細な音質や高い録音品質が必要なら、静かな環境でコンデンサーマイクを使うと良いでしょう。

>> ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いについてもっと詳しく知りたい方はこちら

マイクの形状と目的別の適切な選択方法 – ハンドヘルド型から特殊マイクまで

マイクは形状によっても分類され、それぞれに適した使用シーンがあります。ここでは代表的な形状とその選び方を見ていきましょう。

ハンドヘルド型は手に持って使うタイプで、ライブやスピーチに最適。握りやすさや重量バランスも重要な選択ポイントとなります。サイドアドレス型は、マイクの側面に向かって話すデザインで、スタジオレコーディングやポッドキャスト配信で多く使われています。

ショットガン型(超指向性マイク)は、前方の音だけを集中して拾う特殊なマイクで、映像制作やインタビューなどに使われます。ラベリア型(ピンマイク)は、衣服に装着できる小型マイクで、講演やTV出演などで話者の動きを妨げずに使用できます。

形状選びのポイントは、使用する状況と収録対象です。例えば、動き回りながら歌うなら、ハンドヘルド型が最適。複数の楽器を一度に録音するなら、適切な指向性を持つサイドアドレス型が適しています。

また、マイクの指向性も重要な選択要素です。単一指向性(カーディオイド)は正面の音を中心に集音し、無指向性は全方向から均等に音を拾います。双指向性は前後の音を拾い、横からの音を遮断する特性があります。用途に合わせた指向性選びが、ノイズを減らし音質を高める鍵となるでしょう。

PA初心者が必ず知っておくべきマイクの接続方式と準備物 – 必要な周辺機器

マイクを使用するには、適切な接続方式と周辺機器の知識が必要です。主な接続方式は以下の3つです。

特にコンデンサーマイクを使う際は、ファンタム電源の供給が必須。ミキサーやオーディオインターフェースの「48V」や「PHANTOM」スイッチをオンにする必要があります。間違えると機器を傷める可能性もあるので注意しましょう。

必要な周辺機器としては、マイクスタンド(マイクを固定する台)、ポップガード(息のノイズを軽減するフィルター)、ショックマウント(振動を遮断する装置)などがあります。また、ケーブルの品質も音質に影響するため、安価なものでも最低限の品質を確保したものを選びたいところです。

予算に合わせた機材構成の一例

プロも実践するマイク選びの基本ステップ – 目的から選ぶマイク選定法

プロのPA技術者が実践するマイク選びの手順を紹介します。これを参考に、自分に最適なマイクを見つけてください。

ステップ1:用途を明確にする まず「何のために使うのか」を明確にしましょう。ボーカル収録なのか、楽器録音なのか、配信用なのか、用途によって最適なマイクは異なります。例えば、ライブでの使用ならダイナミックマイク、静かな環境での録音ならコンデンサーマイクというように、大まかな方向性を決めます。

ステップ2:必要な特性を特定する 次に、その用途で必要な特性(指向性、周波数特性、感度など)を明らかにします。例えば、騒がしい環境で使うなら単一指向性、自然な音場を録音したいなら無指向性といった具合です。

ステップ3:予算を設定する 良いマイクは高価なものが多いですが、初心者には過剰なスペックのこともあります。自分の目的と技術レベルに合った予算設定が重要です。高すぎるマイクを購入しても、使いこなせなければ意味がありません。

ステップ4:試聴・比較する 可能であれば実際に試聴することをおすすめします。同じ価格帯でも、メーカーによって音の特性は大きく異なります。自分の声や楽器との相性を確かめるのが最も確実な方法です。

ブランドや価格だけで選ぶのではなく、自分の用途に最適なマイクを選ぶことが、良い音作りの第一歩となります。初心者のうちは、まず基本的な1本を選び、そこから用途に応じて徐々にコレクションを増やしていくのが理想的なアプローチでしょう。

マイクの指向性を理解して音質を向上させる方法

マイクの指向性とは、どの方向からの音をどれだけ拾うかという特性のことです。適切な指向性のマイクを選ぶことで、不要なノイズを減らし、目的の音をクリアに収録することが可能になります。特にPA初心者が陥りがちな「思ったような音が拾えない」という問題は、指向性の理解と適切な選択で解決できることが多いのです。指向性を活かしたマイク配置を学べば、プロ並みの音質向上につながり、レコーディングやライブパフォーマンスの質が格段に上がるでしょう。

単一指向性(カーディオイド)の特徴と活用場面 – 最も一般的な指向性の使い方

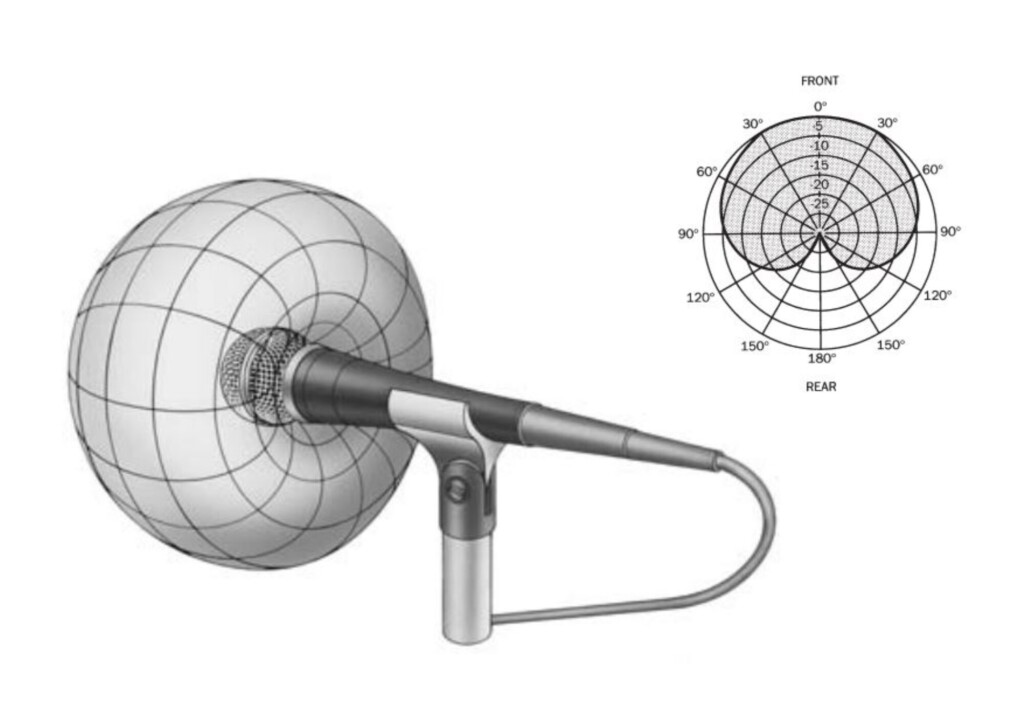

単一指向性(カーディオイド)マイクは、PA機器の中でも最も広く使われているタイプです。このマイクは正面からの音を最もよく拾い、横からの音は少なめに、後ろからの音はほとんど拾わないという特性を持っています。

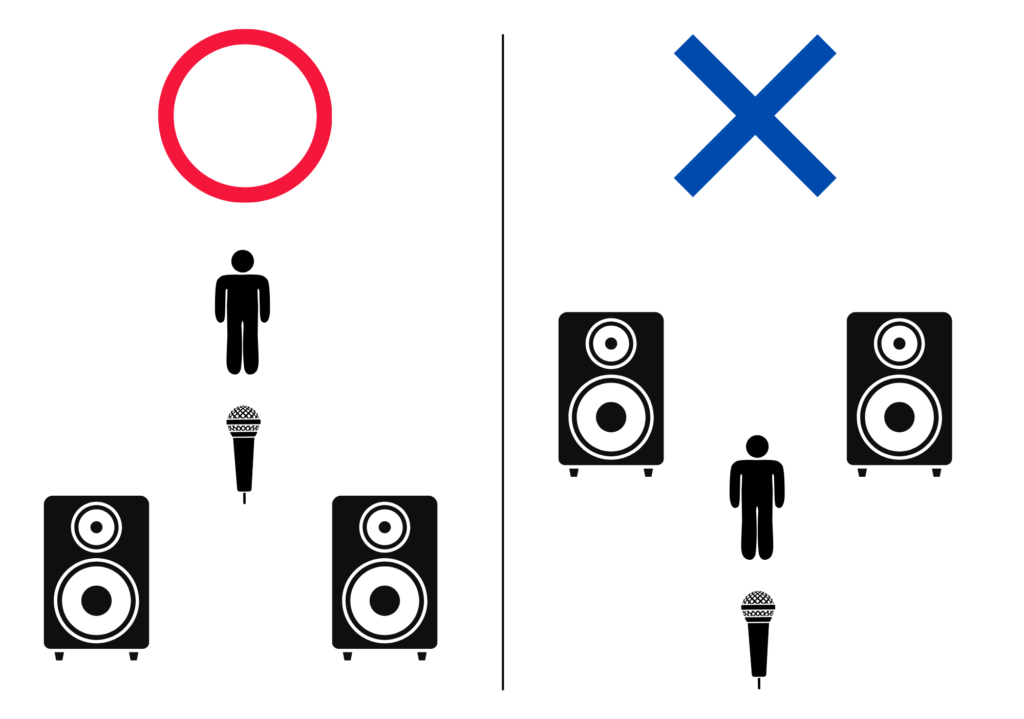

カーディオイドマイクの最大の利点は、不要な周囲の音を抑えられることです。ライブステージでのボーカルマイクとして使えば、モニタースピーカーからの音を抑制し、ハウリングを防止できます。また、楽器の収録では、特定の音源だけを際立たせたい場合に最適です。例えば、ドラムセットの各部分(スネア、タム、シンバルなど)を個別に収録する際には、単一指向性マイクを各パーツに向けて配置することで、クリアな分離収録が可能になります。

単一指向性マイク使用時のポイントは、音源との角度です。正面から±45度の範囲内が最も感度が高いため、この範囲に収まるようマイクを配置しましょう。また、複数のマイクを使用する場合は、互いの干渉を避けるために「3:1の法則」(距離を3倍以上離す)を意識すると、より良い結果が得られます。

無指向性マイクの特性と効果的な使用シーン – 全方向からの音を収録

無指向性マイクは、全方向から均等に音を拾う特性を持っています。360度どの角度からも同じように収音できるため、自然な音場感を重視する録音に適しています。

このタイプのマイクは、アコースティック楽器のナチュラルな音色を捉えたい場合や、オーケストラ全体の空間的な広がりを記録したい時に威力を発揮します。また、会議やテーブルを囲んだ複数人での会話収録にも最適です。中央に1本の無指向性マイクを置くだけで、全員の声をバランスよく拾うことができるからです。

無指向性マイクを使用する際の注意点としては、収録環境の音響特性が直接音質に影響することが挙げられます。反響の多い部屋では余計なエコーも拾ってしまうため、可能であれば吸音材などで部屋の音響を調整しましょう。また、無指向性はハウリングが起こりやすいため、PA用途では注意が必要です。

実際の使用シーンとしては、自然環境音の収録、アコースティックギターやピアノなどの楽器の豊かな響きを捉えたいとき、あるいは室内の自然な音場感を活かしたアンビエント録音などが挙げられます。音源との距離感も重要で、近すぎると特定の音が強調されすぎ、遠すぎると部屋の響きが目立ちすぎるため、バランスを取りながら配置を決めていきましょう。

双指向性と超指向性の特徴と選ぶべき状況 – 特殊な収録環境での活用法

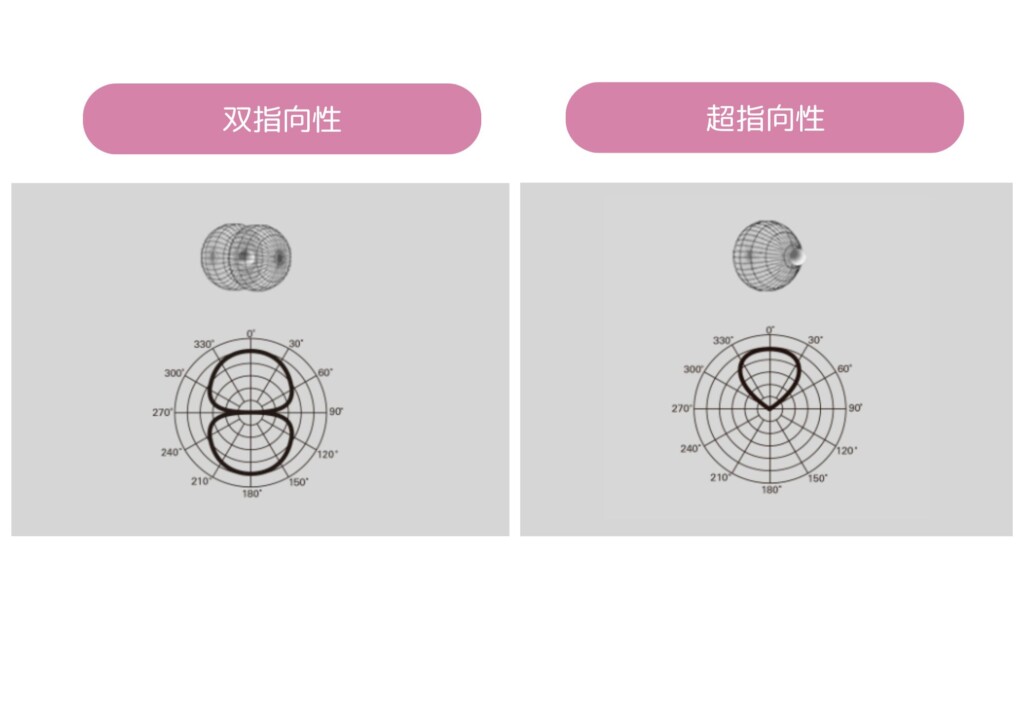

双指向性と超指向性は、特殊な収録環境で威力を発揮する指向性パターンです。それぞれの特徴と活用シーンを理解しましょう。

双指向性(8の字型)マイクは、前方と後方からの音を同じように拾い、左右からの音はほとんど拾わないという特性を持っています。対面インタビューやデュエット歌唱など、マイク1本で2つの音源を収録したい場合に理想的です。また、M-S(ミッド-サイド)ステレオ録音という特殊な録音テクニックでも使用されます。

超指向性(ショットガン型)マイクは、正面の非常に狭い範囲の音だけを遠くからでも拾える特性を持っています。映画やテレビのロケ撮影、野外での自然音収録、音が取りにくい環境でのインタビューなどに活用されます。

これらのマイクを選ぶ際のポイントは、収録環境と目的をしっかり考慮することです。双指向性は室内の響きも拾うため、音響的に優れた空間での使用が望ましいでしょう。超指向性マイクはノイズが多い環境での収録に適していますが、正確な向きの調整が必要で、わずかな角度のずれでも音質が大きく変化する点に注意が必要です。

特に映像制作においては、超指向性マイクがカメラに映り込まないように設置できる利点があります。一方で、双指向性マイクは音楽スタジオでの「ブルーミング」テクニック(室内の自然な響きを取り入れる録音法)などにも活用できます。用途に応じた適切な選択と配置を心がけましょう。

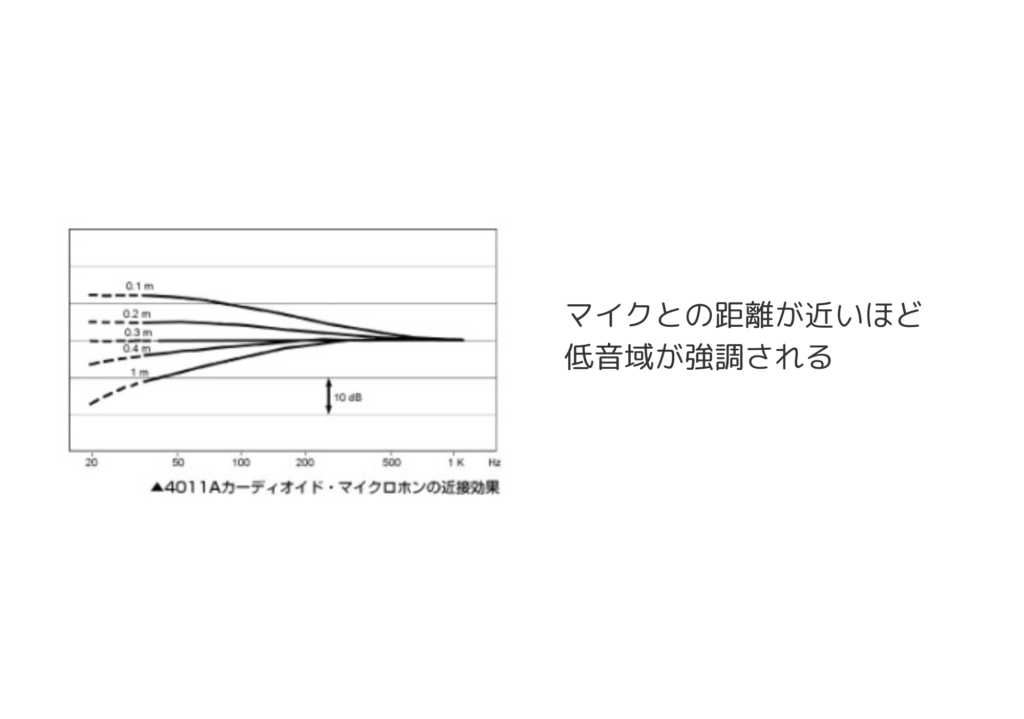

近接効果とは – 指向性マイクを使いこなすための重要ポイント

近接効果(プロキシミティ効果)とは、指向性マイク特有の現象で、音源とマイクの距離が近くなるほど低音域が増幅される特性を指します。特に単一指向性や双指向性のマイクで顕著に現れ、音の質感を大きく変化させる要素となります。

この現象は欠点とも利点ともなり得ます。例えば、ボーカリストがマイクに近づくことで、声に豊かな低音成分が加わり、より温かみのあるサウンドを作り出せます。多くのラジオDJやナレーターが、この効果を利用して声に深みを持たせているのです。

しかし、近接効果をコントロールするには技術が必要です。マイクとの距離が一定でないと、低音域のレベルが変化してしまい、安定した録音が難しくなります。特にライブパフォーマンスでは、パフォーマーの動きに合わせてミキサーのEQ調整が必要になることも。

実践的なテクニックとしては、次のようなものがあります:

- ポップガードの活用:近接効果を活かしつつ、息のポップノイズを防止できます

- オフマイク・テクニック:マイクを少し斜めに向けることで、近接効果を抑えながら明瞭度を保てます

- ハイパスフィルターの使用:過剰な低音をカットし、明瞭さを確保します

また、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクでは近接効果の現れ方が異なります。一般的に、ダイナミックマイクの方が近接効果が強く出る傾向があるため、用途に応じた使い分けも重要です。

近接効果は、理解して上手く使いこなせば、豊かな音作りのツールとなります。自分の声や楽器に合わせて、最適な距離感を見つけてみましょう。マイクとの距離を変えながら録音し、そのサウンドの違いを比較するという実験も、効果的な学習方法です。

PA初心者が陥りやすいマイク使用時の問題と解決策

「マイクから音が出ない」「変な雑音が入る」「思ったような音質にならない」――こうした悩みはPA初心者なら誰もが経験するものです。マイクは適切な知識と設定があって初めてその性能を発揮します。ここでは、PA初心者がよく遭遇するトラブルと、その解決法を実践的に解説します。これらの知識を身につければ、現場での突然のトラブルにも冷静に対処でき、安定した音響環境を作り出せるようになるでしょう。トラブルシューティングの基本を押さえて、自信を持ってマイクを扱えるようになりましょう。

ファンタム電源の必要性と正しい使い方 – コンデンサーマイク使用時の注意点

コンデンサーマイクを使っているのに音が出ないという問題の多くは、ファンタム電源が供給されていないことが原因です。ファンタム電源とは、コンデンサーマイクの内部回路を動作させるために必要な電源(通常48V)のことで、ミキサーやオーディオインターフェースから供給されます。

ファンタム電源を使う際の正しい手順は以下の通りです:

- 機器の電源を入れる前に、全ての接続を完了させる

- 音量(ゲイン)を最小にしておく

- 機器の電源を入れる

- ファンタム電源をオンにする

- 徐々に音量を上げて調整する

この順序を守ることで、ポップノイズの発生や機器の故障リスクを減らせます。特に注意すべきは、ファンタム電源がオンの状態でマイクケーブルの抜き差しをしないことです。大きなノイズが発生するだけでなく、機器の故障原因にもなります。

また、すべてのマイクにファンタム電源が必要なわけではありません。ダイナミックマイクはファンタム電源なしで動作しますし、リボンマイクの中には故障の原因になるものもあるため、使用するマイクの特性を事前に確認することが大切です。

ハウリングやノイズを防ぐ実践テクニック – クリアな音を得るための調整方法

ハウリング(キーンという音が鳴り響く現象)は、マイクがスピーカーからの音を拾い、それが再び増幅されるループが原因で発生します。これを防ぐ実践的なテクニックをご紹介します。

まず最も基本的な対策は、マイクとスピーカーの位置関係を見直すことです。マイクの指向性を理解し、スピーカーからの音を拾いにくい向きに設置しましょう。具体的には、スピーカーの真正面にマイクを向けることは避け、できるだけ90度以上の角度をつけると効果的です。

次に、イコライザー(EQ)を活用する方法があります。ハウリングが発生しやすい周波数帯域を特定し、その部分だけを下げることで、全体の音量を落とさずにハウリングを防止できます。特に250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHzあたりを注意深く調整してみましょう。

その他のノイズ対策としては:

これらの対策を組み合わせることで、クリアな音質を実現できます。特にライブや会議でのPA運用時は、事前にハウリングポイントを見つけておき、マージン(余裕)を持った設定にしておくことが重要です。

マイクの位置と距離の調整方法 – 最適な収音ポジションの見つけ方

マイクの位置や距離は、音質を左右する重要な要素です。適切なポジショニングを学び、目的に合った最適な音を捉えましょう。

ボーカル収録の場合、基本的にはマイクと口の距離を10〜20cm程度に保つのが理想的です。近すぎると低音が強調される「近接効果」が生じ、遠すぎると部屋の反響が増えてクリア感が失われます。また、「ポップノイズ」(「パ行」や「バ行」で発生する息のノイズ)を防ぐには、マイクを少し斜め上から向けるか、ポップガードを使用するとよいでしょう。

楽器の収録では、楽器の種類によって最適な位置が異なります。例えば、

マイク位置の調整は、実際に音を出しながらヘッドホンでモニターして決めるのが最も効果的です。特に初めての楽器を収録する場合は、少しずつ位置を変えながら最も良い音が得られるポイントを探しましょう。

また、複数のマイクを使用する場合は「3:1の法則」が役立ちます。これは、2本のマイク間の距離を、音源とマイクの距離の3倍以上にするという原則で、これによって位相干渉の問題を最小限に抑えられます。

マイク使用時のトラブルシューティング – 音が出ない・音質が悪い時の対処法

マイクトラブルが発生した時、冷静に原因を特定して対処するためのステップバイステップの解決法を紹介します。

1. 音が出ない場合の確認事項

まず、最も単純な部分から確認しましょう!

特に接続不良は最も多い原因です。XLRケーブルがしっかりとロックされているか確認し、可能であれば別のチャンネルやケーブルでテストしてみましょう。

2. 音質が悪い場合のチェックポイント

音は出るものの音質に問題がある場合は、以下を確認します:

| 症状 | 考えられる原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| ノイズが多い | 不適切なゲイン設定 | 入力ゲインを適正レベルに調整する |

| 音が割れる | 過大入力(クリッピング) | マイク距離を離すか、ゲインを下げる |

| こもった音 | 位置が不適切 | マイク位置や角度を調整する |

| 薄い音 | 位相の問題 | マイクの向きや距離を見直す |

上記のトラブルシューティングで解決しない場合は、機器自体の故障の可能性も考えられます。テストのために、別のマイクで同じセットアップを試してみることで、問題がマイク本体にあるのか、接続や設定にあるのかを切り分けられるでしょう。

最後に、トラブル予防のためには、使用前のサウンドチェックと定期的なメンテナンスが重要です。マイクを使わない時はケースに入れて保管し、湿気や埃から保護することで、長く良好な状態を保つことができます。

シーン別マイク活用術 – 実践的なセッティングと使用方法

場面によって最適なマイクの種類やセッティング方法は大きく異なります。ライブステージで使うマイクと、静かな環境でのレコーディング用のマイクでは選び方やセットアップが変わってきます。適切なマイクを選び、正しく設置することで、音質は格段に向上します。ここではシーン別のマイク活用術を紹介し、PA初心者でも失敗せずに良い音を出せるよう、実践的なノウハウをお伝えします。これからご紹介する方法を参考に、あなたの活動に合ったマイク環境を整えてみてください。

ライブパフォーマンスでのマイク選びとセッティング – ボーカルと楽器別の選択

ライブパフォーマンスでは、耐久性と使いやすさを兼ね備えたマイク選びが重要です。ライブ環境は騒がしく、マイクも粗雑に扱われがちなため、頑丈なダイナミックマイクが定番となっています。

ボーカル用マイクでは、Shure SM58などの単一指向性(カーディオイド)ダイナミックマイクがスタンダードとして広く使われています。このタイプのマイクは耐久性に優れ、ハンドリングノイズにも強いのが特徴です。歌う際には、マイクを口から10〜15cm程度離し、角度を少しつけると「ポップノイズ」(「パ行」や「バ行」で発生する息のノイズ)を軽減できます。

楽器用のマイクセッティングは以下のように行うとよいでしょう。

ライブでのマイク使用時は、ハウリング対策も重要です。モニタースピーカーからの音がマイクに入らないよう、マイクの指向性を活かした配置を心がけましょう。また、イコライザーでハウリングしやすい周波数帯を少し下げておくと効果的です。

レコーディングやポッドキャスト配信に適したマイクと環境構築

自宅や小規模スタジオでのレコーディングやポッドキャスト配信では、静かな環境と高品質な収録が求められます。ここでは、コンデンサーマイクが活躍します。その高い感度と広い周波数特性で、繊細な音の変化も捉えられるからです。

まず環境構築のポイントですが、録音場所の音響特性が音質に大きく影響します。以下の対策を施すと良いでしょう。

マイク選びでは、USBコンデンサーマイクが初心者におすすめです。Audio-Technica AT2020USBなどは、パソコンに直接接続できて手軽に高音質な録音が可能です。より本格的な録音を目指すなら、XLR接続のコンデンサーマイクとオーディオインターフェースの組み合わせがベストでしょう。

ポッドキャスト配信では、話者の声を明瞭に収録することが最重要です。マイクは口元から10〜15cm程度の距離に配置し、ポップガードを使用すると息ノイズを効果的に抑えられます。複数人での収録には、各自にマイクを用意するか、無指向性マイクを中央に配置する方法があります。

録音時は、ヘッドホンでモニターしながら声の大きさや位置を調整しましょう。また、録音レベルが適切になるようゲイン(入力感度)を調整することも重要です。レベルメーターの振れが-12dB〜-6dB程度になるよう設定すると安全です。

会議や講演での効果的なマイク配置と音声明瞭化のコツ

会議や講演での音声システムには、参加者全員の声が明瞭に伝わることが求められます。状況に応じた適切なマイク選びと配置で、聞き取りやすい環境を作りましょう。

会議室のサイズや参加人数によって、最適なマイクタイプは異なります。

講演やプレゼンテーションでは、話者の動きに合わせたマイク選びが重要です。固定位置での発表ならスタンドマイク、移動しながら話す場合はワイヤレスのピンマイクやヘッドセットマイクが適しています。

音声の明瞭化には以下のポイントに注意しましょう。

質疑応答セッションでは、フロアからの質問用に別途マイクを用意しておくと良いでしょう。ワイヤレスハンドマイクを1〜2本準備し、スタッフが質問者に渡す形式が一般的です。

マイクの保管とメンテナンス方法 – 長持ちさせるための基本ケア

マイクは精密機器です。適切なメンテナンスと保管を行うことで、長期間にわたって良い状態を保ち、音質の劣化を防ぐことができます。

日常的なケア

使用後は柔らかい乾いた布で優しく拭き、汗や唾液などの水分を取り除きましょう。特にボーカル用マイクは衛生面での配慮も重要です。マイクグリルは外して定期的に洗浄するとよいでしょう(ただし、コンデンサーマイクのグリルは特に注意が必要です)。

保管方法

マイクを使わないときは、以下の点に注意して保管しましょう。

ケーブルのメンテナンス

マイクと同様に、ケーブルの管理も重要です。

定期点検項目

3〜6ヶ月に一度は以下の点検を行いましょう。

これらのメンテナンスを定期的に行うことで、マイクの寿命を延ばし、いつでも最高の音質でパフォーマンスできる環境を維持できます。特に高価なコンデンサーマイクは、適切なケアによって10年以上問題なく使用できることも珍しくありません。

まとめ

この記事をお読みいただき、ありがとうございました。PAの基本であるマイクについて理解を深めていただけたでしょうか。音作りの第一歩はマイク選びから始まります。適切なマイクを選び、正しく使うことができれば、あなたの音楽活動や配信の質は格段に向上するはずです。ここでは、この記事で解説した重要なポイントをまとめておきます。

- マイクは大きく「ダイナミックマイク」と「コンデンサーマイク」に分けられ、前者は頑丈で扱いやすく、後者は高感度で繊細な音も捉えられる。用途に応じた適切な選択が重要。

- マイクの「指向性」はどの方向からの音をどれだけ拾うかという特性で、単一指向性(カーディオイド)、無指向性、双指向性、超指向性などがある。目的に合った指向性を選ぶことで不要なノイズを減らし、音質を向上できる。

- 適切なマイクのセッティング(位置や角度)が音質を左右する。ボーカル、楽器、会議など、シーンごとに最適な配置方法があり、「3:1の法則」などの基本原則を知ることが大切。

- マイクの適切なメンテナンスと保管は長寿命化の鍵。使用後の清掃、湿気対策、立てた状態での保管、ケーブル管理など、基本的なケアを習慣づけることが重要。

PAの世界は奥が深く、一度に全てを習得するのは難しいかもしれません。しかし、この記事で紹介した基本的な知識を踏まえ、実際に様々なマイクを試しながら経験を積んでいくことで、徐々に自分に最適なマイク選びができるようになるでしょう。そして、良い音作りのスキルを身につけることで、あなたの表現の幅はさらに広がっていきます。

今後もPAの基礎知識を深め、世の中に良い音を溢れさせていきましょう!