【PA初心者必見】イコライザーの使い方を現場で即実践できる完全ガイド

「イコライザーって何から調整すればいいの?」

「どの周波数をいじれば良い音になるの?」

そんな疑問を抱えながらPA機材と向き合っていませんか?多くのPA初心者が最初に直面するのが、このイコライザー操作の難しさです。しかし、基本的な知識と実践的なテクニックを身につければ、誰でも効果的な音作りができるようになります。なぜなら、イコライザーは理論よりも「聴く耳」と「実践経験」で上達する機材だからです。

この記事では、PA現場ですぐに使える具体的なイコライザーの使い方から応用テクニックまでを、初心者にもわかりやすく解説します。これを読めば、次のライブやイベントで自信を持って機材に向き合えるようになるでしょう。

イコライザーの基本設定と実践的な使い方

ライブ会場やレコーディングスタジオで「良い音」を作るために欠かせないのがイコライザー(EQ)です。しかし初めてPA機材に触れる方にとって、複雑なツマミや数値の羅列は混乱の原因になりがち。ここでは理論よりも実践を重視し、明日からすぐに使えるイコライザーの基礎知識と具体的な操作方法をご紹介します。特にPA初心者が陥りやすい失敗パターンとその対処法も解説するので、現場で自信を持って音作りができるようになるでしょう。

イコライザー(EQ)とは?音の周波数を操作する仕組みと目的

イコライザーとは、音の周波数成分のバランスを調整する機材です。人間の耳が聴き取れる周波数は約20Hz~20kHzの範囲で、低音域(20Hz~200Hz)、中音域(200Hz~5kHz)、高音域(5kHz~20kHz)に大まかに分けられます。イコライザーはこれらの帯域を細かく調整することで、音のバランスをコントロールする重要なツールなのです。

PA現場でイコライザーが必要な理由は主に二つあります。一つ目は「音響トラブルの解決」です。例えば特定の周波数でハウリングが発生した場合、その周波数帯域を下げることで問題を解消できます。二つ目は「音楽的な調整」で、楽器間のバランスを整えたり、ボーカルの明瞭度を高めたりするのに活用します。

イコライザーには大きく分けて「グラフィックイコライザー」と「パラメトリックイコライザー」の2種類があります。グラフィックEQは周波数帯域ごとにスライダーが並び、視覚的に操作できる特徴があります。一方パラメトリックEQは周波数、帯域幅(Q値)、ゲイン(音量)を自由に設定できる柔軟性が魅力です。初心者の方は最初はグラフィックEQから始めると良いでしょう。

現場で使える「引き算のEQ」の考え方とその重要性

PA現場で実践されている最も重要なテクニックが「引き算のEQ」です。この考え方は「必要な音を足すのではなく、不要な音を引く」というアプローチで、プロのエンジニアが実践している基本中の基本といえるでしょう。

なぜこの方法が重要かというと、音を足していくと全体の音量が上がってヘッドルームが減少し、最終的に音割れやハウリングのリスクが高まるからです。また、特定の周波数を過度にブーストすると不自然な音になりがちです。

例えば、ボーカルマイクから拾った声がこもって聞こえる場合、高音域をブーストするのではなく、まず200Hz~500Hz付近の余分な低中域をカットしてみましょう。すると声の明瞭度が向上し、自然な音質を保ったまま存在感を出すことができます。

同様に、ドラムのキックが他の楽器に埋もれる場合も、キックの周波数をブーストするのではなく、キックと周波数が重なる他の楽器(例えばベースギターの200Hz付近)をわずかにカットする方が効果的です。これによりミックス全体のバランスを崩さず、キックの存在感を引き出せるのです。

引き算のEQを実践する際には、カットする量は3dB程度の控えめな調整から始め、効果を確認しながら調整していくことをお勧めします。

ステップバイステップで学ぶイコライザー調整の基本手順

PA現場でのイコライザー調整は、系統立てたアプローチで進めると失敗が少なくなります。ここでは初心者の方でも迷わず実践できる基本手順を紹介します。

- 全体をフラットな状態から始める

まずはすべてのツマミやスライダーをニュートラル(0dB)の位置に設定します。これにより基準となる音を確認できます。 - 低域をクリーンアップする

不要な超低域をカットするために、各チャンネルにハイパスフィルターを設定します。目安としては、ボーカルは80Hz以下、ギターは60Hz以下、バスドラムやベースギターは40Hz以下をカットすると良いでしょう。 - 問題となる周波数を特定する

各楽器やボーカルを個別に鳴らし、気になる周波数を特定します。この時、パラメトリックEQのQを狭く、ゲインを+10dB程度に設定して周波数を上下させると、問題のある周波数が見つけやすくなります。 - 問題の周波数をカットする

特定した問題周波数を3~6dB程度カットします。カットする際はQを適度に広げ(0.7~1.5程度)、自然な響きになるよう調整しましょう。 - 全体バランスの確認と微調整

すべての音源を同時に鳴らし、全体のバランスを確認します。必要に応じて微調整を行いますが、この段階での調整は最小限にとどめましょう。

調整の際は、長時間同じ音を聴き続けると耳が疲れて判断が鈍くなるため、適度に休憩を取りながら進めることも大切です。また、異なる音量レベルで何度か確認し、小さな音量でも明瞭に聞こえるかチェックするとより良い結果が得られます。

| 楽器 | カットすべき周波数帯域 | 理由 |

|---|---|---|

| ボーカル | 200Hz~300Hz | こもり感の軽減 |

| エレキギター | 300Hz~500Hz | ミックス内での干渉を減らす |

| ドラム全体 | 400Hz付近 | 箱鳴り感の軽減 |

| ベースギター | 100Hz以下と800Hz~1kHz | 不要な超低域と中域の鳴りすぎを防ぐ |

上記の表はあくまで目安で、実際の音源や会場の音響特性によって最適な設定は変わってきます。自分の耳で確かめながら調整することが最も重要です。

PA初心者がよく陥る失敗パターンと具体的な対処法

PA初心者がイコライザー操作で陥りやすい失敗パターンとその対処法を知っておくことで、効率的に良い音作りができるようになります。ここでよくある5つの失敗例とその解決策を紹介します。

失敗①:過度なブースト

多くの初心者は「音が足りない」と感じると、その周波数帯域をどんどん持ち上げてしまいます。しかし、これは音割れや不自然な音質の原因となります。

対処法: ブーストは最大でも6dB程度までにとどめ、まずは他の周波数帯域をカットすることで相対的に目的の音を際立たせる方法を試してください。

失敗②:低域のコントロール不足

低音域(特に100Hz以下)は調整が難しく、過剰になるとミックス全体がこもった印象になります。

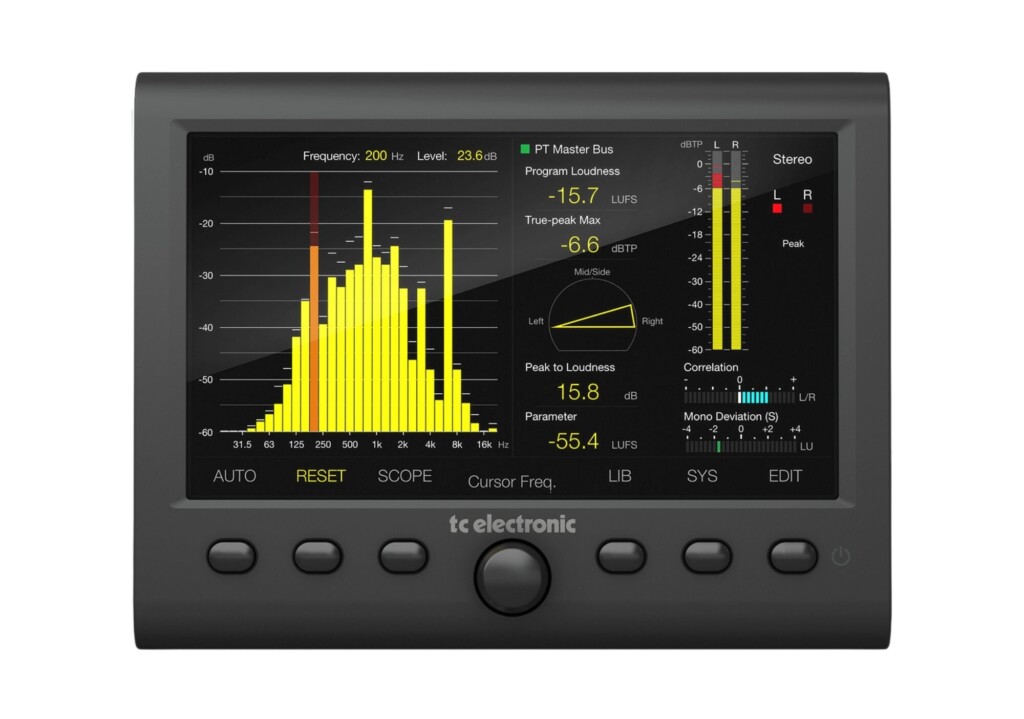

対処法: 各チャンネルに適切なハイパスフィルターを設定し、必要な楽器(キックやベース)以外の不要な低域をカットしましょう。モニター環境によっては低域が正確に聞こえないことも多いので、スペクトラムアナライザーの活用も検討してください。

失敗③:中域の無視

派手な低域と高域に注目するあまり、中域(特に300Hz~2kHz)の調整を疎かにしがちです。しかし、この帯域は音の明瞭度に大きく影響します。

対処法: 300Hz~500Hz付近のこもり感や2kHz付近の刺さる感じに注意を払い、必要に応じて繊細に調整しましょう。特にボーカルの明瞭度を上げたい場合は1kHz~3kHzあたりが重要です。

失敗④:耳の疲れを考慮しない

長時間同じ音を聴き続けると耳が疲れ、正確な判断ができなくなります。

対処法: 定期的に休憩を取り、異なる音量レベルで確認するようにしましょう。また、リファレンス音源と比較することで客観的な判断がしやすくなります。

失敗⑤:環境による音の違いを考慮しない

調整時と本番時では会場の状況(観客の有無など)によって音の聞こえ方が大きく変わります。

対処法: リハーサル時には本番を想定した環境での調整を心がけ、可能であれば会場内の複数の場所で音を確認することをお勧めします。また、微調整ができるよう余裕を持った設定にしておくことも大切です。

これらの失敗パターンと対処法を意識しながらイコライザー操作に取り組むことで、PA初心者でも効果的な音作りができるようになるでしょう。何より大切なのは、自分の耳を信じて実践を重ねることです。試行錯誤を通じて、あなただけの音作りの感覚が磨かれていきます。

イコライザーの種類と特性を理解する

イコライザー(EQ)の基本を理解したら、次は様々な種類の特徴を知り、適切なものを選べるようになりましょう。ここでは単なる機能紹介ではなく、実際のPA現場でどのように使い分けるかに焦点を当てています。グラフィックEQとパラメトリックEQの違い、各調整パラメーターの意味、アナログとデジタルの特性の違いなど、初心者が混乱しやすいポイントをわかりやすく解説します。これらの知識を身につければ、状況に応じた最適なイコライザー選びができるようになり、より効率的で質の高い音作りが可能になるでしょう。

パラメトリックとグラフィック:イコライザーの種類と選び方

PA現場で主に使われるイコライザーは「パラメトリック」と「グラフィック」の2種類です。それぞれに特徴があり、状況によって使い分けることが重要になります。

グラフィックイコライザーは、複数のスライダーが周波数順に並んでおり、各周波数帯域の音量を視覚的に調整できる機材です。一般的なものでは31バンド(31の周波数帯域)が主流で、隣り合う周波数は1/3オクターブで区切られています。操作が直感的なため初心者にも扱いやすく、会場全体の音響調整や大まかな音作りに最適です。特にハウリング対策や全体的な音のバランス調整に威力を発揮します。

一方、パラメトリックイコライザーは、調整したい周波数を自由に選び、その帯域の幅(Q値)と音量(ゲイン)を細かく設定できるタイプです。より精密な調整が可能なため、特定の楽器の音質向上や問題周波数の正確な処理に向いています。特にボーカルやソロ楽器など、繊細な調整が必要なときに効果的です。

選び方のポイントは主に用途によります。PA初心者の方は最初はグラフィックEQから始め、操作感覚を掴んでからパラメトリックEQに移行すると良いでしょう。また、多くの現場ではグラフィックEQをメインスピーカー全体の調整に使い、個別チャンネルにはパラメトリックEQを活用するという組み合わせが効果的です。

各パラメーター(周波数・Q値・ゲイン)の意味と調整方法

イコライザーを効果的に操作するためには、主要パラメーターの意味を理解することが不可欠です。特にパラメトリックEQでは、これらのパラメーターを適切に設定することで精密な音作りが可能になります。

周波数(Frequency): 調整対象となる音の高さを表します。単位はHz(ヘルツ)で、数値が低いほど低い音、高いほど高い音を意味します。人間が聴ける範囲は約20Hz~20kHzで、この中から調整したい周波数を選びます。例えば、キックドラムの迫力を出したい場合は60Hz~80Hz付近、ボーカルの明瞭度を上げたいなら2kHz~4kHz付近を調整すると効果的です。

Q値(Q/Width): 調整する周波数帯域の幅を決めるパラメーターです。値が大きいほど狭い範囲を、小さいほど広い範囲を調整します。例えばハウリング対策では、問題となる周波数をピンポイントでカットするために高いQ値(1.5~3.0程度)を使います。一方、全体的な音色調整では低いQ値(0.5~1.0程度)が適しています。

ゲイン(Gain): 選択した周波数の音量をどれだけ上げ下げするかを決めるパラメーターです。単位はdB(デシベル)で表され、マイナス値はカット、プラス値はブーストを意味します。先に紹介した「引き算のEQ」の考え方に基づくと、多くの場合はマイナス方向(カット)の調整が中心になります。調整幅は3dB~6dB程度から始め、効果を確認しながら必要に応じて調整するのが良いでしょう。

調整方法のコツは、まず問題となる周波数を特定することです。Q値を高く(狭く)してゲインを大きくブーストした状態で周波数を上下させると、問題のある周波数を見つけやすくなります。問題の周波数が特定できたら、Q値を適度に調整し、ゲインをマイナス方向に設定します。全ての調整は耳で確認しながら行うことが重要で、数値だけに頼らないようにしましょう。

アナログとデジタルイコライザーの違いと適切な使用シーン

PA現場では、アナログとデジタル、両方のイコライザーが使われています。それぞれに特徴があり、状況に応じた選択が音質や作業効率に大きく影響します。

アナログイコライザーの特徴は、温かみのある自然な音質と直感的な操作性にあります。物理的なツマミやスライダーがあるため、複数のパラメーターを同時に調整でき、ライブ中の素早い対応に適しています。ただし、設定の保存ができない、大きくて重い、高価な場合が多いといった欠点もあります。小規模なライブハウスや録音スタジオなど、音質を重視する場面で重宝されます。

一方、デジタルイコライザーは、設定の保存・呼び出しが可能で、複数の機能を1台に集約できる利便性が魅力です。また、スペクトラムアナライザーなどの視覚的ツールが搭載されていることも多く、問題周波数の特定がしやすいというメリットがあります。コンパクトで持ち運びやすく、比較的安価なものも増えてきました。ただし、操作に慣れるまで時間がかかることや、モデルによっては音質に差があるといった点に注意が必要です。

| 種類 | メリット | デメリット | 適した使用シーン |

|---|---|---|---|

| アナログEQ | ・温かみのある音質<br>・直感的な操作<br>・素早い調整が可能 | ・設定保存不可<br>・大きく重い<br>・比較的高価 | ・小規模ライブハウス<br>・録音スタジオ<br>・アナログ機材を多用する環境 |

| デジタルEQ | ・設定の保存/呼び出し<br>・視覚的ツール搭載<br>・多機能でコンパクト | ・操作に慣れが必要<br>・モデルにより音質差<br>・トラブル時の対応 | ・音楽フェス等の大規模イベント<br>・ツアー公演<br>・複数設定の使い分けが必要な場合 |

上記の表を参考に、自分の活動スタイルや予算に合ったタイプを選びましょう。初心者の方は、まずはデジタルミキサーに内蔵されているイコライザーから始め、操作に慣れてきたら徐々に外部のイコライザーも導入していくとよいでしょう。また、可能であれば両方を使えるようになっておくと、様々な現場で対応できる幅が広がります。

周波数帯域の特性と人間の聴覚の関係性について

イコライザー設定を効果的に行うためには、人間の聴覚特性を理解することが重要です。私たちの耳は全ての周波数を均等に聴いているわけではなく、特に敏感に反応する帯域があります。

人間の耳は、中高域(2kHz~5kHz付近)に最も敏感です。これは人間の声の明瞭度に関わる周波数帯域と一致しており、進化の過程で発達したと考えられています。このため、この帯域をわずかに調整するだけで、音の印象が大きく変わります。特にPA現場では、この特性を理解してボーカルの明瞭度を高める調整が重要になります。

周波数帯域ごとの特性と聴覚の関係は以下のようになっています:

超低域(20Hz~60Hz): 人間の耳ではほとんど音として認識できず、むしろ振動として感じる帯域です。過度なブーストは音全体をこもらせる原因となるため、必要な楽器(キックドラムやベース)以外はカットすることが多いです。

低域(60Hz~250Hz): 楽曲の「土台」となる重要な帯域で、ベースやキックドラムの「ドン」という迫力を形成します。ただし、過剰になるとミックス全体が濁るため、バランス良く調整することが肝心です。

中低域(250Hz~500Hz): 多くの楽器の基音が含まれる帯域ですが、過剰になると「こもり感」や「濁り」の原因になります。PA初心者が最初に学ぶべき調整帯域といえるでしょう。

中域(500Hz~2kHz): 人間の声の母音や多くの楽器の存在感を決める重要な帯域です。特にボーカルの「厚み」や「存在感」に関わります。

中高域(2kHz~5kHz): 人間の耳が最も敏感に反応する帯域で、ボーカルや楽器の「明瞭度」に大きく影響します。わずかな調整でも効果が大きいため、慎重な扱いが必要です。

高域(5kHz~10kHz): 楽器のアタック感や空気感、ボーカルのシャリシャリとした子音などに関わる帯域です。「華やかさ」や「鮮明さ」を与えますが、過剰だと耳障りになります。

超高域(10kHz以上): 音の空気感や余韻を形成する帯域ですが、過度なブーストは不自然な音質や耳疲れの原因となります。

これらの知識を活かし、各楽器やボーカルの特性に合わせた効果的なイコライザー設定を行いましょう。例えば、ボーカルの明瞭度を上げたい場合は、こもりの原因となる300Hz付近をカットしつつ、3kHz付近を少しブーストするといった具合です。また、音量が小さいときは中低域と高域が聞こえにくくなる(フレッチャー・マンソン曲線)という特性もあるため、試聴する音量にも注意を払いながら調整することが大切です。

楽器・音源別のイコライザー設定ガイド

ここでは各楽器の個性を引き出し、バンド全体のサウンドをクリアにするためのイコライザー設定方法を実践的に解説します。楽器ごとに重要な周波数帯域は異なり、それらを適切に調整することでPA現場での音作りの質が大きく向上します。ボーカルのこもり感を解消する方法や、ドラム・ベース・ギターそれぞれの特性を活かすEQ設定のコツ、さらにはライブ会場の音響特性に合わせた調整テクニックまで、現場ですぐに使える実践的な知識が身につきます。

これらのテクニックを習得すれば、機材の性能を最大限に引き出し、聴き手を感動させる良質なサウンドを作り出せるようになるでしょう。

ボーカルの音質を改善するためのイコライザー設定ポイント

ボーカルは楽曲の中心的要素であり、その音質改善はPA現場で最も重要な課題の一つです。効果的なイコライザー設定で、声の明瞭度と存在感を大きく向上させることが可能になります。

まず理解すべきは、男性ボーカルと女性ボーカルでは基本的な周波数特性が異なるという点です。男性ボーカルは一般的に80Hz~700Hz付近に基本周波数があり、女性ボーカルは150Hz~1kHz付近が中心になります。この違いを念頭に置いた上で調整を行いましょう。

ボーカルでよく見られる問題とその対処法は以下の通りです:

こもり感の解消: 多くの場合、200Hz~500Hz付近のこもり感が問題となります。この帯域を3dB~4dB程度カットすることで、声の明瞭度が向上します。特にライブでは、カットするQ値を0.8~1.2程度の広めに設定すると自然な響きになります。

鼻声・ハナル感の軽減: 700Hz~1.2kHz付近が過剰だと鼻にかかったような音質になります。この帯域を2dB~3dB程度カットしてみましょう。

シビランス(歯擦音)の抑制: 「サ」「シ」などの子音が目立ちすぎる場合は、4kHz~8kHz帯域をピンポイント(Q値2.0以上)で2dB~3dB下げると効果的です。デジタル環境ではデディケイテッドのディエッサーも有効です。

存在感の向上: 声の通りをよくするには、2kHz~4kHzの帯域を2dB程度だけ持ち上げると効果的です。ただし、上げすぎると耳障りになるので注意が必要です。

実際のライブ現場では、まずハイパスフィルターで80Hz~100Hz以下をカットし、次に問題のある周波数を見つけてカットするという手順で調整していきましょう。最後に全体のバランスを整えるという流れで、段階的に調整を進めるのがポイントです。

ドラム・ベース・ギターなど楽器別の周波数調整のコツ

各楽器には特徴的な周波数帯域があり、それを理解することでより効果的なEQ設定が可能になります。ここでは主要楽器ごとの調整ポイントを解説します。

バスドラム(キック): キックの「ドン」という低音の迫力は60Hz~80Hz付近にあります。この帯域を適度に残しつつ、不要な超低域(40Hz以下)はハイパスフィルターでカットしましょう。また、「カッ」というアタック感を出すには2kHz~4kHz付近を少し持ち上げると効果的です。ただし、200Hz~300Hz付近に「ブーン」という箱鳴り感が出やすいので、ここは必要に応じてカットします。

スネアドラム: スネアの芯となる音は200Hz~400Hz付近にあり、皮の鳴りや叩いた感触は900Hz~1.5kHz、金属的な響きは3kHz~6kHz帯域に集中しています。特に叩いた感触を強調したい場合は1kHz付近を少し持ち上げ、金属的な響きを出したい場合は5kHz付近を強調するとよいでしょう。

ベースギター: ベースの基音は40Hz~200Hz付近に集中していますが、単にこの帯域を上げるだけでは他の楽器と干渉しやすくなります。むしろ、700Hz~1kHz付近を少し持ち上げることで、低音域を損なわずに存在感を出すことができるのです。また、40Hz以下の不要な超低域はカットして全体のクリア感を高めましょう。

エレキギター: ギターは中域が豊かな楽器で、特に300Hz~500Hz付近に「こもり感」、1.5kHz~3kHzに「存在感」、4kHz~6kHzに「抜け」の要素があります。ミックス内でボーカルと干渉しやすいのが2kHz~4kHz帯域なので、ここを少しカットするとボーカルの邪魔をせずにバランスが取りやすくなります。

これらの調整を行う際の重要なポイントは、単独で聴いたときの「良い音」ではなく、バンド全体の中での「バランスの良さ」を意識することです。例えば、単体では物足りないと感じる音色でも、全体の中では適切な存在感を持つことがよくあります。あくまでミックス全体のバランスを考慮しながら調整を進めていきましょう。

バンドサウンド全体をクリアにするミックス時のEQ設定方法

バンドサウンド全体をクリアに整えるには、個々の楽器の調整だけでなく、それらがミックス内でどう相互作用するかを考慮したEQ設定が重要です。以下に全体のバランスを整えるためのアプローチを紹介します。

周波数帯域の棲み分け: 各楽器の主要な周波数帯域が競合すると、音が濁ったり不明瞭になったりします。例えば、キックとベースは低域でぶつかりやすいため、キックは60Hz~80Hz付近、ベースは100Hz~200Hz付近をそれぞれメインに据えると、互いを邪魔せず共存できます。同様に、ギターとボーカルも中高域で競合しやすいので、ギターの2kHz~4kHz帯域を少し下げると、ボーカルの明瞭度が向上します。

層を意識したミックス構成: 良いミックスは「低域・中域・高域」の各層がバランス良く構成されています。基本的な考え方として、

各層に最低1つの楽器要素が配置されるようにEQ設定を行うと、全体的に充実した音になります。

| 周波数帯域 | 主な楽器要素 | EQ設定のポイント |

|---|---|---|

| 20Hz~100Hz | キック、ベース低域 | 不要な楽器はカット、必要な楽器も厳選 |

| 100Hz~300Hz | ベース、ギター低域 | こもりの原因になりやすいので適度に抑制 |

| 300Hz~800Hz | ボーカル・ギターの基本音 | 適度に残しつつ、過剰になりすぎないよう注意 |

| 800Hz~2kHz | ボーカル明瞭度、スネア | 全体のバランスを決める重要帯域 |

| 2kHz~6kHz | ボーカル通り、シンバル | 聴感上最も目立つ帯域なので控えめに |

| 6kHz以上 | 空気感、輝き | 適度に残して鮮明さを確保 |

上記の表を参考に、各帯域のバランスを整えていきましょう。ミックスでは「足し算」より「引き算」の発想が重要です。問題のある周波数をカットすることで、相対的に必要な周波数が際立ちます。

全体のミックスを行う際のステップとしては、まず低域から中域へ、そして高域へと段階的に調整していくアプローチがおすすめです。また、定期的に全体の音量を下げて聴くことで、バランスの悪さが見つけやすくなります。小さな音量でもクリアに聞こえるミックスは、大きな音量でも聞き疲れしない良質なサウンドになるからです。

ライブ会場の音響特性に合わせたイコライザー調整法

ライブ会場ごとに音響特性は大きく異なり、同じEQ設定でも全く違う響き方をします。会場の特性を理解し、それに合わせた調整を行うことが、良質なライブサウンドを実現するために不可欠です。

会場タイプ別の特徴と対応策

小規模クラブ・ライブハウス: 狭い空間では低域が溜まりやすく、反射音も多いのが特徴です。低域(特に100Hz以下)を全体的に控えめにし、中高域のディテールが埋もれないようにしましょう。特に400Hz~800Hz帯域は室内の共鳴と重なりやすいので、必要に応じてカットします。

中規模ホール: 適度な残響があり、バランスの取れた音響特性を持つ場合が多いです。残響時間に合わせて、残響と干渉しやすい200Hz~500Hz帯域を調整します。残響が長い会場では、この帯域をやや抑えめにすると明瞭度が向上します。

野外ステージ: 反射音がほとんどなく、低域が拡散しやすい環境です。低域を若干強調し、遠くまで届く1kHz~4kHz帯域を適度に持ち上げると効果的です。ただし、風の影響で音が変化するため、余裕を持った設定にしておくことが大切です。

音響トラブルへの対処法:

ハウリング対策: ライブでの大敵はハウリング(フィードバック)です。問題となる周波数は会場によって異なりますが、一般的に2kHz~4kHz帯域でハウリングが発生しやすいです。サウンドチェック時にゲインを上げてハウリングを意図的に発生させ、その周波数を特定してピンポイントでカット(Q値2.0以上、-3~-6dB程度)すると効果的です。

反響の多い会場での対策: 反射音が多い会場では、低域と高域が特に問題になります。低域は干渉して不明瞭になりやすく、高域は過剰な反射で刺さる音になりがちです。低域は80Hz以下と250Hz付近を少しカットし、高域(8kHz以上)も控えめにすると改善します。

効率的なサウンドチェックのポイントは、まず会場内の様々な位置で音の聞こえ方を確認することです。特に観客席の中央と両端では音の特性が大きく異なる場合があります。また、空の会場と人が入った状態では音の響き方が変わるため、観客入場後に多少の調整ができるよう余裕を持った設定にしておくことも重要です。

現場での調整は、まず大まかなバランスを取り、次に問題のある周波数を特定してカットし、最後に必要な微調整を行うという手順で進めると効率的です。また、自分の耳だけでなく、可能であれば他のスタッフからもフィードバックを得ることで、より客観的な判断ができるようになります。

イコライザースキルを向上させる実践テクニック

ここではイコライザーの基本操作に慣れた方が、さらにスキルを磨くための高度なテクニックを紹介します。プロのPA技術者が現場で実践している周波数帯域別の効果的な調整方法や、他の音響機材との連携テクニック、スペクトラムアナライザーの活用法など、一歩進んだノウハウを解説。これらの知識を身につけることで、どんな状況でも柔軟に対応できる応用力が身につき、トラブル発生時も冷静に対処できるようになるでしょう。単なるツマミ操作を超えて、音楽的感性と技術を融合させた質の高い音作りを目指す方に、ぜひ実践していただきたい内容です。トレーニング方法も含め、継続的なスキルアップのためのヒントが満載です。

周波数帯域ごとの効果的な調整方法と音響的な影響

周波数帯域によって音楽に与える影響は大きく異なります。各帯域の特性を理解し、用途に応じた効果的な調整を行うことで、より精度の高い音作りが可能になります。

超低域(20Hz~60Hz): この帯域は「感じる音」とも呼ばれ、物理的な振動感を生み出します。過剰に強調すると音がこもり、スピーカーに負担をかける恐れがあるため、注意が必要です。キックドラムやベースの最低音を調整する際は、必要最小限にとどめ、40Hz以下は不要な場合が多いため、ハイパスフィルターでカットすることをお勧めします。

低域(60Hz~200Hz): 音楽の「温かみ」や「迫力」を形成する重要な帯域です。バスドラムの「ドン」という音や、ベースギターの基音がここに集中しています。この帯域はスピーカーの配置や会場の形状に大きく影響されるため、実際の会場で確認しながら調整するのが理想的です。過剰になると音が濁るため、80Hz・120Hz・160Hzなど、複数のポイントでバランスを取りながら調整しましょう。

中低域(200Hz~500Hz): 多くの楽器の基音が集まる帯域で、特に「こもり感」や「濁り」の原因になりやすいエリアです。300Hz付近の不要な成分をカットすることで、全体の明瞭度が向上することが多いでしょう。ただし、下げすぎると音の厚みが失われるため、2dB~3dB程度の繊細な調整がポイントになります。

中域(500Hz~2kHz): 人間の耳が敏感に反応する帯域で、ボーカルの存在感や楽器の輪郭を決定づけます。特に1kHz付近の調整は音の「前後感」に大きく影響するため、前に出したい楽器はここを少し持ち上げ、後ろに配置したい楽器は抑えるといった使い方が効果的です。

中高域(2kHz~5kHz): 特に言葉の明瞭度に関わる重要な帯域です。ボーカルの通りを良くしたい場合は3kHz~4kHz付近を少し持ち上げると効果的ですが、上げすぎると耳障りになるため、1dB~2dB程度の微調整にとどめましょう。

高域(5kHz~10kHz): 楽器の輝きやアタック感を形成する帯域です。シンバルやアコースティックギターのきらびやかさを引き出す一方、過剰になると耳疲れの原因になります。特に長時間のライブでは徐々に耳が疲れてくるため、初期設定よりも少し控えめにしておくことが重要です。

超高域(10kHz以上): 音の空気感や透明感を司る帯域です。適度に残すことで音に広がりやツヤを与えられますが、必要以上に強調すると不自然になります。また、加齢とともにこの帯域の聴感度は下がるため、年齢層の異なる聴衆がいる場合は平均的なバランスを意識しましょう。

各帯域の調整を行う際は、単独の周波数だけでなく、隣接する帯域との関係性も重要です。例えば、中域を下げるよりも、その前後の帯域を適度に持ち上げることで相対的に同じ効果を得られることもあります。こうした「相対的な音の調整」の発想を身につけると、より自然な音作りができるようになるでしょう。

他のPA機材(コンプレッサー・リバーブなど)との連携方法

イコライザーだけで音作りを完結させるのは難しいものです。他のPA機材と効果的に連携させることで、より表現力豊かなサウンドを実現できます。ここでは主要な機材との連携テクニックを紹介します。

イコライザーとコンプレッサーの連携: これらは最も頻繁に組み合わせて使う機材です。基本的な信号の流れとしては「EQ→コンプレッサー→EQ」という順序が多く使われます。最初のEQで不要な周波数をカットし、コンプレッサーでダイナミクスをコントロールした後、仕上げのEQで音の質感を整えるという流れです。

特にボーカル処理では効果的な組み合わせ方があります。例えば、コンプレッサーの前段のEQで4kHz~8kHz付近をやや持ち上げておくと、「サ行」などの子音が強調され、コンプレッサーがより効果的にシビランスを抑えられます。その後、後段のEQでこの帯域を元に戻すことで、自然な音質を保ちながらもシビランスをコントロールできるのです。

イコライザーとリバーブ・ディレイの連携: 空間系エフェクトを使う際も、EQとの連携が重要です。リバーブやディレイのセンド信号に対してEQを適用し、低域(200Hz以下)と高域(8kHz以上)をカットすることで、より自然で音楽的な空間感が得られます。特に低域をカットすることで、音のこもりを防ぎ、ミックス全体の明瞭度を保つことができます。

また、リバーブやディレイのリターン信号にもEQを適用し、元の信号との周波数バランスを調整すると、よりミックスに馴染む自然な空間感が実現します。ライブでは残響による音の濁りを防ぐため、リバーブの量は録音時よりも控えめにすることがポイントです。

マルチバンドコンプレッサーとイコライザーの使い分け: 周波数帯域ごとに圧縮度合いを変えられるマルチバンドコンプレッサーは、EQとコンプレッサーの機能を融合させた機材といえます。複雑な操作が必要になりますが、特定の帯域だけのダイナミクスをコントロールしたい場合に非常に効果的です。例えば、ボーカルの低域だけを安定させつつ、中高域の表現力は保持したいといった場合に威力を発揮します。

下記の表は各機材の連携ポイントをまとめたものです:

| 組み合わせ | 基本的な接続順序 | 連携のポイント |

|---|---|---|

| EQ→コンプレッサー→EQ | 前段EQ:不要な成分をカット<br>コンプレッサー:ダイナミクス処理<br>後段EQ:音質調整 | 前段EQでは主にカット、後段EQでは主にブースト |

| EQ→リバーブ | センド信号にEQ:中域を中心に残す<br>リターン信号にもEQ:元信号との棲み分け | リバーブ信号の低域と高域をカットして明瞭さを保つ |

| マルチバンドコンプ単独 | 通常のEQやコンプの代わりに使用 | 特定帯域のダイナミクスだけを処理したい場合に使用 |

これらの機材を連携させる際は、まず基本的な音作りをイコライザーで行い、その後で他の機材を加えていくアプローチがおすすめです。効果を確かめながら少しずつ調整を進め、常に全体のバランスを意識することが大切です。

スペクトラムアナライザーを活用した視覚的なEQ調整テクニック

スペクトラムアナライザーは音の周波数成分を視覚的に表示するツールで、耳だけでなく目でも音を「観る」ことができます。これを活用することで、より客観的で精度の高いEQ調整が可能になります。

基本的な見方と解釈: スペクトラムアナライザーは横軸に周波数、縦軸に音量レベルを表示するのが一般的です。表示されるグラフの山や谷を見ることで、どの周波数が強調されているか、または不足しているかを視覚的に確認できます。ただし、重要なのは「良い音」が必ずしも「平らなグラフ」になるわけではないという点です。音楽ジャンルや楽器の特性によって適切なカーブは異なるため、分析結果は「参考情報」として活用するのが適切です。

リアルタイム分析とアベレージ分析: スペクトラムアナライザーには「リアルタイム表示」と「時間平均表示」の二つのモードがあることが多いです。リアルタイム表示は瞬間的な音の変化を捉えるのに適し、特定の問題周波数を見つけるのに役立ちます。一方、時間平均表示は一定時間の平均を示すため、全体的な周波数バランスを把握するのに適しています。

実践的な活用方法:

- 問題周波数の特定: ハウリングや不快な共鳴が発生したとき、スペクトラムアナライザーで突出している周波数を探し、ピンポイントでカットします。

- 参照音源との比較: 理想とする音源と自分の音をアナライザーで比較し、大きな違いがある部分を調整します。

- マスキング現象の確認: 複数の楽器が同じ周波数帯域で競合していないか確認し、必要に応じて棲み分けを行います。

- 会場の音響特性の分析: ピンクノイズなどのテスト信号を流し、会場の周波数特性を分析します。反応の強い(共鳴している)周波数や弱い(吸収されている)周波数を特定し、適切に補正します。

アナライザーを使う際の注意点: 視覚情報に頼りすぎないことが重要です。最終的な判断は必ず耳で行い、アナライザーはあくまで補助ツールとして活用しましょう。特に音楽的な要素(例:ベースラインとキックドラムの関係性)は、数値や画面だけでは判断できません。

また、測定用マイクの質や配置場所によって結果が大きく変わるため、可能であれば複数の位置で測定し、平均的な特性を把握することをお勧めします。会場内の様々な場所で聴き比べることも併せて行うと、より信頼性の高い調整が可能になります。

PA現場での実践的なトラブルシューティングとイコライザー活用術

ライブやイベントの現場では、様々な音響トラブルが突発的に発生します。そんなときこそ、イコライザーの知識と技術が真価を発揮します。ここでは代表的なトラブル事例と、イコライザーを活用した対処法を紹介します。

ハウリング(フィードバック)対策: ハウリングは最も頻繁に発生する音響トラブルです。効果的な対処法は以下の通りです。

- まず発生している周波数を特定します。スペクトラムアナライザーがあれば視覚的に確認できますが、なければ各周波数帯域を順にカットしながら探します。典型的なハウリング周波数は250Hz、800Hz、1.2kHz、2.5kHz、4kHzあたりです。

- 問題の周波数を特定したら、パラメトリックEQでピンポイント(Q値2.0~3.0)かつ適度な量(-3dB~-6dB)でカットします。深く切りすぎると音質が損なわれるため注意が必要です。

- 予防策として、サウンドチェック時に意図的にゲインを上げてハウリングを発生させ、あらかじめ危険な周波数を特定してカットしておくテクニックも効果的です。

特定楽器の埋もれ対策: バンド演奏中に特定の楽器が他の音に埋もれてしまう場合の対処法

- 埋もれている楽器の「キャラクター周波数」を特定し、その帯域を2dB~3dB程度持ち上げます。例えばボーカルなら3kHz~4kHz、スネアドラムなら1kHz~1.5kHzといった具合です。

- 同時に、埋もれている楽器と周波数が競合している他の楽器の該当帯域を少しカットします。これにより、周波数の棲み分けができ、全体の音量を上げなくても存在感を出せます。

急な音響条件の変化への対応: 観客入場後に音の聞こえ方が変わることはよくあります。人体は中高域を吸収するため、空の会場と満員の会場では音響特性が大きく異なるのです。対応策は以下の通りです。

- サウンドチェック時には、本番を想定して少し中高域(2kHz~8kHz)を持ち上げておきます。

- 観客入場後、必要に応じて低域のゲインを下げます。人が入ると低域がこもりやすくなるためです。

- イコライザーの調整余地を残しておくことも重要です。極端な設定をしておくと、状況が変わったときに対応できなくなります。

音割れ・歪み対策: 音が割れて聞こえる場合、必ずしもボリュームの問題とは限りません。特定の周波数帯域が過剰になっていることが原因のケースも多いです。

- まず低域(特に100Hz以下)をハイパスフィルターでカットし、不要な低域のエネルギーを減らします。

- スペクトラムアナライザーで突出している周波数帯域を確認し、その部分を適度にカットします。

- それでも改善しない場合は、機材間の接続や設定を見直します。デジタル機器の場合、サンプリングレートやビット深度の不一致が原因となることもあります。

トラブルシューティングを効率的に行うための心構えとして、「まず現状を正確に把握する」「一度に複数のパラメーターを変更しない」「原因の切り分けを段階的に行う」という3つの原則を守ることが大切です。また、問題が起きたときにパニックにならないよう、日頃から様々なケースを想定した訓練を行っておくことをお勧めします。定期的にトラブル対応のシミュレーションを行い、迅速かつ冷静に対処できる技術を身につけましょう。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。この記事がPA初心者の皆さんにとって、イコライザー操作の不安を解消し、現場で自信を持って音作りができるきっかけとなれば幸いです。イコライザーは理論だけでなく実践を通じて上達する機材ですので、ここで学んだ知識をぜひ実際のPA現場で試してみてください。改めて重要なポイントをまとめます。

- イコライザーの基本は「引き算のEQ」。必要な音を足すのではなく、不要な音を削るアプローチが効果的

- 各楽器には特徴的な周波数帯域があり、それらを理解することで効率的な音作りが可能になる

- ミックス全体をクリアにするには楽器間の周波数帯域の「棲み分け」を意識することが重要

- 会場の音響特性に合わせた柔軟な調整が良質なライブサウンドを実現する鍵となる

- トラブル発生時も冷静に原因を特定し、段階的に対処することで解決できる

イコライザー操作の技術は一朝一夕で身につくものではありません。多くの現場経験と試行錯誤を重ねることで、徐々に自分の耳が育ち、より良い音作りができるようになります。失敗を恐れず、常に耳を研ぎ澄ませながら、自分だけの音作りのスタイルを確立していってください。PA機材の知識と音楽的感性を融合させることで、アーティストの表現を最大限に引き出し、観客に感動を届けられるPAエンジニアになれることを願っています。