モニタースピーカーで最高のライブパフォーマンスを実現!初心者向け完全ガイド

「あれ?自分の音がよく聞こえない…」

ライブ本番で焦った経験はありませんか?バンド演奏やイベントでのパフォーマンス品質を左右するのは、実は演奏者自身が自分の音をきちんと聴けているかどうかなのです。この問題を解決するのがモニタースピーカー。しかし、初めてPA担当になった方や機材選びに悩む方にとって、モニタースピーカーの選び方や設置方法は複雑で難しく感じるかもしれません。

そこで本記事では、PA初心者でも理解できるよう、モニタースピーカーの基礎知識から実践的な活用方法まで徹底解説します。これからご紹介する内容を実践すれば、限られた予算内でも演奏者全員が快適に演奏できる環境を構築し、ライブの質を大幅に向上させることができるでしょう。

モニタースピーカーの基礎と効果的な活用法:ライブ成功の鍵

ライブパフォーマンスの成功を左右する重要な要素、それがモニタースピーカーです。ステージ上で演奏するバンドメンバーが自分たちの音をしっかりと聴けなければ、息の合った演奏は望めません。特に初めてライブを行う方や、学校の文化祭などでPA担当になった方にとって、モニタースピーカーの基本を知ることは不可欠と言えるでしょう。ここでは、PAシステムにおけるモニタースピーカーの役割から効果的な活用法まで、初心者の方でも理解しやすいよう実践的な情報をお届けします。この知識を身につければ、限られた予算や機材でも演奏者が快適に演奏できる音環境を構築でき、ライブの質が格段に向上するはずです。まずはモニタースピーカーの基礎からしっかり学んで、成功への第一歩を踏み出しましょう。

モニタースピーカーとは:PAシステムにおける役割と必要性

モニタースピーカーとは、演奏者が自分自身や他のメンバーの音を聴くためのスピーカーシステムです。PAシステム全体を見ると、メインスピーカー(フロントスピーカー)はお客様に向けて音を届けるのに対し、モニタースピーカーは演奏者に向けて設置されます。

一般的なライブ会場では、ドラムやギターアンプなどの楽器から出る音が混ざり合い、演奏者は自分の音を正確に聴くことが難しくなります。特にボーカルやキーボード、ピアノなどは、そのままでは自分の音を聴きづらい楽器です。モニタースピーカーはこの問題を解決し、各演奏者が必要とする音を適切に「返す」役割を担っています。

小規模なライブから大規模なコンサートまで、モニタースピーカーはプロのミュージシャンでも必ず使用する重要な機材です。初心者バンドがプロのような安定したパフォーマンスを目指すなら、このモニタリングの仕組みを理解して活用することが近道となるでしょう。

「返し」の仕組み:パフォーマンス向上につながるモニタリングの重要性

「返し」とは、演奏者に向けてミックスした音を送り返すことを指す専門用語です。この「返し」があることで、演奏者は自分の演奏をしっかりと聴きながら、他のメンバーとのバランスを取ることが可能になります。

返しの効果は演奏の質に直結します。例えば、ボーカリストが自分の声をしっかり聴けないと、ピッチが不安定になったり、音程を外したりすることがあります。ベーシストがドラムの音をきちんと聴けないと、リズムがズレてグルーヴ感が失われるでしょう。

特に学校の体育館のような反響の多い場所や、音が拡散しやすい屋外イベントでは、この返しの重要性が高まります。適切な返しがあれば、演奏者は自信を持ってパフォーマンスに集中できるため、音楽的な表現力も向上するのです。

モニタリングの質を高めるためには、各パートが何を聴きたいのかを事前に話し合っておくことも大切です。ボーカルは自分の声とキーボード、ギタリストはドラムとベースなど、各演奏者によって必要とする「返し」は異なります。こうした情報をPA担当者に伝えることで、バンド全体のパフォーマンスが格段に向上するでしょう。

ライブでのモニタースピーカー活用:演奏者視点と観客視点の違い

ライブにおいて、演奏者が聴く音と観客が聴く音は全く異なるものです。この違いを理解することが、モニタースピーカーの効果的な活用につながります。

観客席では、メインスピーカーから出力される全体的にバランスの取れたサウンドが聴こえます。一方、ステージ上では、近くの楽器の音が大きく聴こえ、遠くの楽器の音は小さく聴こえるという不均衡な状態になっています。例えば、ドラマーはシンバルやスネアの音は大きく聴こえますが、ボーカルやベースの音は聴きづらいでしょう。

モニタースピーカーはこの不均衡を補正し、演奏者が必要とする音を適切な音量でフィードバックします。演奏者視点では「自分の音」と「他の音」のバランスが重要であり、そのバランスがパフォーマンスの質を左右します。

効果的なモニタリングのためには、リハーサルでしっかりとモニターチェックを行うことが大切です。「もう少しベースを上げて」「ドラムをもう少し下げて」などの要望を具体的に伝え、各演奏者にとって最適な音環境を作り出しましょう。これにより、ステージ上でもバンド全体の一体感のある演奏が可能になります。

初心者が知っておくべきモニタリングの基本テクニック

初めてライブを行う方や、PA機材の扱いに不慣れな方のために、すぐに実践できるモニタリングの基本テクニックをご紹介します。

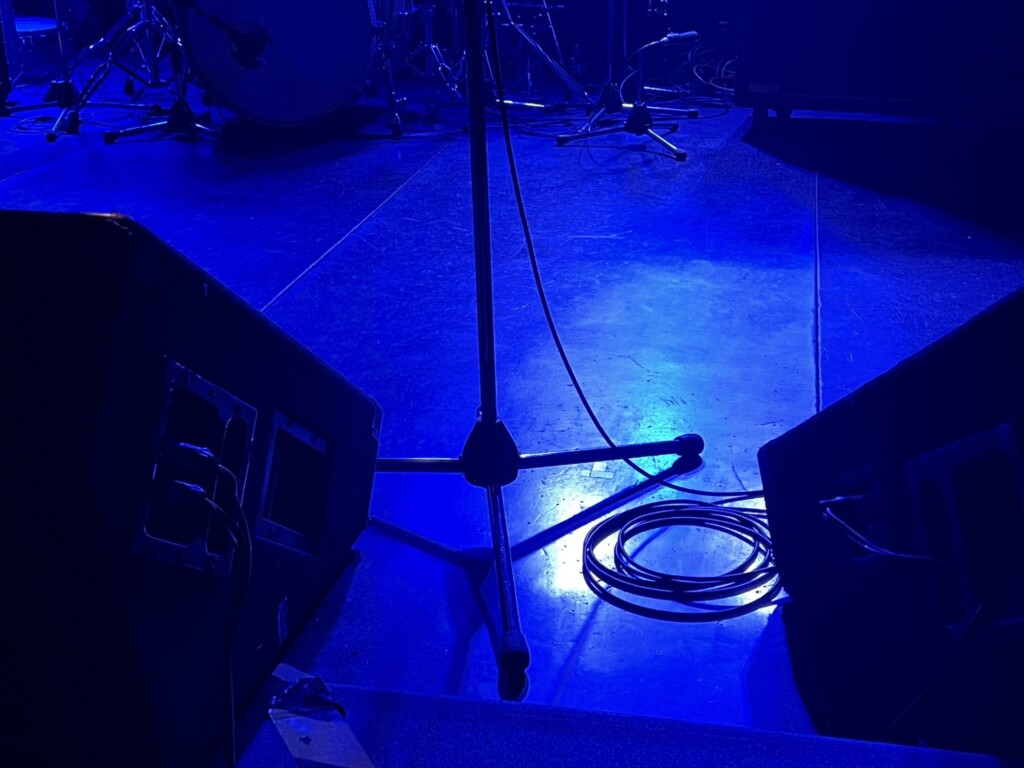

まず、モニタースピーカーの設置位置と角度が重要です。基本的には演奏者の耳に向けるように配置しますが、マイクとの位置関係に注意が必要です。マイクの真正面にモニタースピーカーを置くとハウリングが発生しやすくなるため、マイクの指向性を考慮して斜め45度程度の位置に設置するのが良いでしょう。

次に音量バランスの調整です。各楽器の特性を考慮したミキシングが必要です。

初心者向けの簡単なモニターセッティング方法としては、メインミックスからの「プリフェーダー」で出力する方法があります。これは、お客様用のミックスとは別のバランスでモニターミックスを作れるシンプルな方法です。高価な機材がなくても、小規模なライブなら十分実用的なテクニックと言えるでしょう。

モニタリングのコツは「必要最小限の音量」と「必要な音だけを聴く」ことです。音量を必要以上に上げると、全体のバランスが崩れてしまいます。最初は小さめの音量から始めて、必要な音が聴こえる最小限のレベルに調整することを心がけましょう。

モニタースピーカーの種類と選び方:用途別ガイド

モニタースピーカーの選択は、ライブの成功を左右する重要な要素です。しかし、市場には様々な種類があり、初めてPAを担当する方にとっては何を選べばよいか悩ましいところでしょう。音質、パワー、価格帯など、考慮すべき点は多岐にわたります。ここでは、初心者の方でも理解しやすいよう、モニタースピーカーの種類から選び方まで、用途別に解説します。適切なモニタースピーカーを選ぶことで、演奏者のパフォーマンスは格段に向上し、ライブの質も高まります。まずは自分たちのニーズを明確にして、最適なモニタースピーカーを見つけるための知識を身につけましょう。

フロアモニター vs イヤモニ:特徴と使い分けのポイント

モニタースピーカーには大きく分けて、ステージの床に置く「フロアモニター」と、イヤホンタイプの「イヤモニ(インイヤーモニター)」の2種類があります。それぞれ特徴が異なるため、用途に応じた選択が重要です。

フロアモニターの最大の特徴は、バンド全体で共有できることです。楽器間の音のバランスを取りやすく、複数のメンバーで一つのモニターを使用できるため、初期投資を抑えられます。また、ステージの雰囲気を感じながら演奏できるのも魅力です。一方で、高音量環境では他の楽器の音と混ざりやすく、特に大きなステージでは思うように音が聞こえないこともあります。

イヤモニは、各演奏者が専用のイヤホンを装着するシステムです。外部の音を遮断して自分専用のモニターミックスを聴けるため、どんな環境でも安定した音を確保できます。ボーカルの音程が取りやすくなり、高い演奏精度につながるのが大きなメリットです。デメリットとしては、機材のコストが高く、ワイヤレスシステムを含めると初期投資が大きくなること、そして演奏中に観客との一体感が得にくいことが挙げられます。

学校の文化祭や小規模なライブハウスでは、フロアモニターから始めるのが一般的です。バンドの演奏経験が増え、より高度なパフォーマンスを目指す段階でイヤモニの導入を検討するとよいでしょう。

パッシブ型とアクティブ型:システム構成と選定基準

モニタースピーカーは電源の供給方法により、「パッシブ型」と「アクティブ型」に分類されます。この違いを理解することで、より適切な機材選択が可能になります。

パッシブ型モニタースピーカーは、外部のパワーアンプを接続して使用します。アンプの選択によって音質や出力を調整できる柔軟性がありますが、セッティングには専門知識が必要です。メリットとしては、スピーカー自体が軽量でシンプルな構造であること、長期的に見れば部品交換などのメンテナンスがしやすいことが挙げられます。一方、外部アンプやスピーカーケーブルの準備が必要なため、初期セットアップに手間がかかります。

アクティブ型(パワード型)は、スピーカー内部にアンプを内蔵しているタイプです。電源とミキサーからの音声信号を接続するだけで使えるため、初心者でも扱いやすいのが最大の特徴です。セッティングの手間が少なく、機材の持ち運びも比較的シンプルになります。ただし、スピーカー自体が重くなり、故障時は修理コストが高くなる傾向があります。

PA初心者には、セッティングが簡単なアクティブ型がおすすめです。特に小規模なライブやイベントでは、信号系統がシンプルになるため、トラブルリスクも低減します。一方、複数のモニターを多チャンネルで制御したい場合や、大規模なシステムを組む場合には、パッシブ型の方が柔軟に対応できることもあります。

ライブ規模別の必要スペック:ワット数・サイズ・出力の目安

ライブの規模によって必要なモニタースピーカーのスペックは大きく異なります。適切なスペックを選ぶことで、十分な音量と音質を確保しつつ、無駄なコストや労力を省くことができます。

小規模なライブ(教室や小さなライブハウス)では、100〜300W程度の出力を持つコンパクトなモニターで十分でしょう。8〜10インチのウーファーを搭載したモデルが扱いやすく、設置スペースも取りません。バンド編成が5人以下の場合、2〜3台のモニターでカバーできることが多いです。

中規模なライブ(体育館や小ホール)では、300〜500W以上の出力と、12インチ以上のウーファーを持つモデルが望ましいです。広い空間でも十分な音量を確保でき、低域もしっかりと再生します。この規模になると、バンドメンバーごとにモニターを用意するか、少なくともボーカル、ギター/ベース、キーボード用に分けると良いでしょう。

大規模なライブやフェスティバルでは、500W以上の高出力モデルか、イヤモニシステムの導入を検討すべきです。特にドラムがある場合、ステージ上の音量は相当なレベルになるため、それに負けないパワーが必要になります。

注意点として、単純にワット数だけで選ぶのではなく、スピーカーの感度(dB/W/m)も確認することが大切です。同じワット数でも、感度の高いモデルの方が効率良く音を出力できます。

予算別おすすめモニタースピーカー:初心者向け購入・レンタル指針

限られた予算の中で最適なモニタースピーカーを選ぶため、予算別の選択肢と購入・レンタルの判断基準をご紹介します。

低予算(5万円以下)の場合: アクティブ型の小型モニター(8〜10インチクラス)が選択肢になります。初心者バンドの練習やカフェライブなど小規模な場所なら十分対応可能です。この価格帯では、まずは1〜2台購入し、必要に応じて徐々に増やしていくアプローチが現実的でしょう。

中予算(5〜15万円)の場合: 12インチクラスの中型モニターを複数台、またはイヤモニシステムの初期セットを検討できます。バンド全体をカバーできる環境が整い、中規模のライブハウスでも安定したパフォーマンスが期待できます。

高予算(15万円以上)の場合: 高品質なフロアモニターの複数導入や、バンド全体分のイヤモニシステムの構築が可能です。音質と操作性にこだわったプロ仕様のシステムにより、どんな環境でも最適なモニタリング環境を実現できます。

購入とレンタルの判断は、使用頻度と投資可能な金額によって異なります。月に1〜2回程度のライブなら、機材レンタルの方がコスト効率が良いでしょう。一方、定期的にライブ活動をするバンドは、最低限のモニターシステムを購入し、大きなイベント時だけ追加でレンタルするハイブリッドな方法も効果的です。

初心者がまず揃えるべき優先順位としては、①ボーカル用フロアモニター、②ミュージシャン共有用のサイドフィルモニター、③各楽器パート用の個別モニター、という順番が一般的です。特にボーカルのモニターは音楽の要となるため、最初に投資する価値があります。

何より大切なのは、購入前に実際に音を聴いてみることです。可能であれば楽器店でデモを聴いたり、レンタルで試してから購入を決めるのが最も失敗の少ない選び方と言えるでしょう。

モニタースピーカーの設置と調整:実践テクニック

ステージ上でのモニタースピーカーの配置と調整は、ライブパフォーマンスの質を左右する重要なポイントです。適切に設置・調整されたモニターがあれば、バンドメンバー全員が必要な音をクリアに聴くことができ、安定した演奏が可能になります。しかし、多くの初心者PAエンジニアやバンドマンは、この部分で失敗してしまいがち。「ハウリングが止まらない」「自分の音が聞こえない」といった問題に直面することも少なくありません。ここでは、実際の現場で使える具体的な設置方法と調整テクニックを紹介します。これらの知識を身につければ、限られた機材でも最大限の効果を発揮させることができ、ミュージシャンが気持ちよく演奏できる環境を整えることが可能になるでしょう。初めてPAを担当する方も、これから紹介するポイントをおさえれば、プロのような音作りに一歩近づけます。

ステージレイアウトとモニター配置:各楽器パート別の最適ポジション

モニタースピーカーの配置は、ステージサイズや楽器編成に応じて調整する必要があります。各パートに適した配置を知ることで、効果的なモニタリング環境を構築できます。

ボーカル用モニターは、マイクスタンドの正面かやや斜め前方に設置します。この時、マイクに向けて直接音が飛ばないよう、モニターを45度程度傾けるのがポイントです。ボーカリストの足元から1〜1.5m前方に置き、音が顔の方向に届くよう角度を調整すると良いでしょう。

ギターやベースのモニターは、演奏者の斜め前方に配置するのが基本です。自分のアンプからの音は直接聞こえているため、モニターからはドラムやボーカルなど他の楽器の音を中心に返すことが多いです。アンプと干渉しないよう、位置と向きには特に注意が必要です。

ドラマー用のモニターは、キックドラムの横かハイハットの反対側に設置するのが一般的です。ドラムセットは音量が大きいため、他の楽器よりもモニターのボリュームを上げる必要があります。特にキーボードやボーカルの音をしっかり返してあげましょう。

キーボード奏者には、自分の音とリズム隊(ドラム・ベース)の音が重要です。キーボードスタンドの横か斜め前に配置し、他の機材と干渉しないよう注意します。

限られたモニタースピーカーしかない場合は、優先順位をつけて配置することも大切です。一般的には、ボーカル、キーボード/ピアノ、ドラムの順に優先度が高いとされています。

モニターミキシングの基本:各楽器の特性に合わせた調整法

効果的なモニターミキシングには、各楽器の特性を理解し、パートごとに最適なバランスを作ることが重要です。ここでは、楽器別の調整ポイントを紹介します。

ボーカルのモニターミックスでは、自分の声をしっかり聴けることが最優先です。中域(800Hz〜2kHz付近)を少し持ち上げると声の輪郭がはっきりし、聞き取りやすくなります。また、リズムの基準となるキックドラムとスネアは適度に入れ、ベースの低音も加えると安定感が増します。ピアチェテのように伴奏楽器が重要な場合は、その音も適量返すことをおすすめします。

ギターやベースのモニターでは、自分の音は控えめにし、他の楽器とのバランスを重視します。特にリズム隊のドラムとの関係が重要で、キックとスネアの音をしっかり聴けるようにすると演奏が安定します。ベーシストにはキックドラムの音を、ギタリストにはスネアの音を中心に返すと良いでしょう。

ドラマーのモニターには、ボーカルとハーモニーを担当する楽器(キーボードやギターなど)を中心に返します。ドラムは自身の音が大きいため、他の楽器の音が埋もれないよう、中高域(1kHz〜4kHz)を少し持ち上げると聞き取りやすくなります。

全体的に、まずはフラットな状態から始め、各パートからの要望に応じて少しずつ調整していくアプローチが効果的です。モニターミックスは、メインPAのミックスとは別物と考え、演奏者が演奏しやすいバランスを優先しましょう。

フィードバック対策:ハウリングを防ぐための実践的アプローチ

ライブ現場で最も頻繁に起こるトラブルの一つが、「ハウリング(フィードバック)」です。これはマイクがスピーカーからの音を拾い、その音が再びスピーカーから出力されるという悪循環によって発生します。効果的な対策を知っておくことで、多くの問題を未然に防ぐことができます。

最も基本的なハウリング対策は、モニタースピーカーの配置と向きの調整です。マイクの指向性を考慮し、モニターがマイクの「死角」に位置するよう設置します。例えば、単一指向性のマイクであれば、マイクの真後ろにモニターを配置すると音の回り込みが最小限になります。

次に重要なのがイコライザー(EQ)の活用です。ハウリングが起きやすい周波数帯を特定し、その部分だけを削減することで、全体的な音量を維持したままハウリングを防止できます。一般的に、100〜300Hzの低域と、2〜4kHzの中高域がハウリングを起こしやすい周波数帯です。

グラフィックEQを使用する場合の手順は以下の通りです。

- モニターの音量を上げていき、ハウリングが発生し始める直前のレベルにする

- ハウリングしている周波数を特定する(初めは耳で判断、慣れてきたらアナライザーも活用)

- その周波数帯のフェーダーを3〜6dB程度下げる

- 再度音量を上げてハウリングチェックを行い、必要に応じて調整を繰り返す

また、マイクの選択も重要なポイントです。ライブでは単一指向性のダイナミックマイクが定番ですが、状況によってはスーパーカーディオイドなど、より指向性の強いマイクを選ぶことでハウリングを低減できます。

PAエンジニアとのコミュニケーション:効果的な指示の出し方

外部のPA担当者と協働する機会が多いミュージシャンにとって、効果的なコミュニケーション方法を知ることは非常に重要です。適切な指示を出せるかどうかで、モニターの音質や演奏のしやすさが大きく変わってきます。

まず、リハーサル時のモニターチェックでは、具体的かつ簡潔に要望を伝えることが基本です。「もっと良い音にして」といった曖昧な表現ではなく、「ボーカルの音量をもう少し上げて」「ベースの低音をもう少し足してほしい」など、何をどう変えてほしいかを明確に伝えましょう。

また、優先順位をつけて伝えることも効果的です。例えば「まずボーカルが聞こえるようにして、その後にギターを足してほしい」というように段階的に指示を出すと、PAエンジニアも調整しやすくなります。

音量調整を依頼する際には、「〇〇の音が聞こえない」という否定的な表現よりも、「〇〇の音をもう少し上げてほしい」という肯定的な表現の方が伝わりやすいです。また、大幅な変更を求める場合は、「〇〇の音を大きく上げてほしい」など、変化の程度も伝えると良いでしょう。

専門用語の使用も効果的ですが、初心者の場合は無理に使う必要はありません。「低音」「中音」「高音」といった一般的な言葉でも十分伝わります。慣れてきたら「低域を少し削って」「中域を持ち上げて」などの表現も使えるようになると良いでしょう。

リハーサルは限られた時間で行われることが多いため、最も重要な点から優先的に調整を依頼することが大切です。全員が満足できる完璧なモニターバランスを一度に作るのは難しいため、最低限必要な音がしっかり聞こえることを最優先にしましょう。

トラブルシューティングと上達法:実践からの学び

ライブ本番でよくあるトラブルとして「モニターから音が出ない」「ハウリングが止まらない」「特定の楽器だけ聞こえない」などがあります。こうした問題に対処するためには、事前のサウンドチェックが欠かせません。

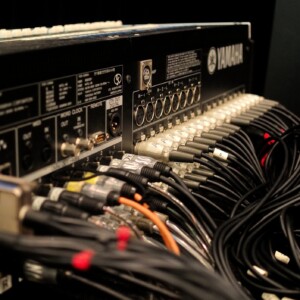

例えば、ケーブルの接続ミスは意外と多いトラブル原因です。システム全体の信号の流れを理解し、どこで問題が起きているかを切り分ける力を身につければ、多くの問題をすばやく解決できるようになります。

上達のためには、様々な環境でのPA経験を積むことが大切です。学校の体育館、小さなライブハウス、屋外イベントなど、場所によって音の反響や必要な設定は大きく変わります。経験を通じて「この会場ならこのセッティング」というノウハウを蓄積していきましょう。

プロのPAエンジニアからアドバイスを受ける機会があれば、積極的に質問するのもおすすめです。現場で培われた知恵は何物にも代えがたい財産となります。そして何より、バンドメンバー全員が「今日の音はよかった」と思えるモニター環境を作ることが、最高のライブパフォーマンスにつながるのです。

トラブルシューティングと上達法:実践からの学び

ライブ本番でモニターに関するトラブルが発生すると、パフォーマンスの質が一気に下がってしまうことがあります。「音が聞こえない」「ハウリングが止まらない」といった問題は、特に初心者のPAエンジニアやバンドにとって悩ましいものです。しかし、あらかじめ起こりうるトラブルとその対処法を知っておけば、冷静に対応できるようになります。また、プロの現場から学ぶテクニックや日々の練習方法を取り入れることで、モニタリングの技術は着実に向上していきます。

ここでは、実践経験から得られたトラブルシューティングの方法と、モニタリング技術を磨くための具体的なアプローチを紹介します。これらの知識を身につければ、どんな状況でも臨機応変に対応でき、バンド全体の演奏環境を整えられるようになるでしょう。モニタリングの質を高めることは、ライブパフォーマンスの向上に直結します。一歩ずつ着実にスキルを磨いていきましょう。

現場でよくあるモニタートラブルとその解決策

ライブ現場では様々なモニタートラブルが発生しますが、原因を理解して適切に対処できれば、多くの問題は解決可能です。ここでは代表的なトラブルとその解決策を紹介します。

「音がまったく出ない」という最も基本的なトラブルは、ケーブルの接続ミスであることが多いです。モニターラインの接続が正しいか、ミキサーの出力設定は適切か、スピーカーの電源は入っているかなど、基本的な点から確認しましょう。特にパッシブ型モニターの場合は、アンプとの接続も重要なチェックポイントです。

ハウリングは、マイクとモニタースピーカーの位置関係に問題があることが多いです。モニターの角度や位置を調整し、マイクの「死角」に配置することで改善できます。また、モニター用のグラフィックEQで問題となる周波数帯を特定し、その部分だけを下げることも効果的です。

「特定の楽器だけ聞こえない」という場合は、モニターミックスのバランスを見直しましょう。ミキサーのAUXセンドの設定や、各チャンネルのプリ/ポストフェーダーの状態を確認します。プリフェーダー設定になっているかどうかも要チェックです。

「音は出ているが小さい」場合は、アンプの出力設定やミキサーのマスターボリュームを確認しましょう。また、スピーカーケーブルの損傷やインピーダンスの不一致も原因となることがあります。

これらのトラブルに共通する対策として、システム全体の信号の流れを理解し、各ポイントでの信号レベルを確認する習慣をつけることが大切です。また、本番前のサウンドチェックで十分に時間をかけ、潜在的な問題を事前に発見・解決しておくことも重要です。

■モニターシステムのトラブルシューティング表

| 症状 | 考えられる原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| 音がまったく出ない | ケーブルの接続ミス | モニターラインの接続を確認する |

| ミキサーの出力設定不適切 | ミキサーの出力設定を確認する | |

| スピーカーの電源オフ | スピーカーの電源が入っているか確認する | |

| パッシブ型モニターのアンプ接続不良 | アンプとの接続を確認する | |

| ハウリングする | マイクとモニタースピーカーの位置関係 | モニターの角度や位置を調整する |

| フィードバック発生 | マイクの「死角」にスピーカーを配置する | |

| 特定周波数の増幅 | モニター用のグラフィックEQで問題となる周波数帯を下げる | |

| 特定の楽器だけ聞こえない | モニターミックスのバランス不良 | ミキサーのAUXセンドの設定を確認する |

| プリ/ポストフェーダー設定ミス | 各チャンネルのプリ/ポストフェーダーの状態を確認する | |

| 送出設定の問題 | プリフェーダー設定になっているか確認する | |

| 音は出ているが小さい | 出力レベル不足 | アンプの出力設定やミキサーのマスターボリュームを確認する |

| ケーブル損傷 | スピーカーケーブルの損傷を確認する | |

| インピーダンスの不一致 | スピーカーとアンプのインピーダンス設定を確認する |

バンドメンバー全員が満足できるモニターバランスの作り方

バンド全体が満足できるモニターバランスを作るには、各メンバーのニーズを理解し、限られたリソースの中で最適な解決策を見つける必要があります。

まず大切なのは、バンドミーティングを開き、各メンバーが何を聴きたいのかを明確にすることです。ボーカリストは自分の声とキーボード、ギタリストはドラムとベース、ベーシストはキックドラムと自分の音、ドラマーはボーカルとハーモニー楽器など、パートによって優先したい音は異なります。これをリスト化しておくと、本番のセッティングがスムーズになります。

限られたモニタースピーカーで全員のニーズを満たすには、優先順位をつけることが必要です。一般的には、リズムの要となるドラムとベース、そしてメロディーを担当するボーカルとキーボードの音が最優先となることが多いでしょう。

また、各メンバーが必要最小限の音量で演奏することも重要です。特にドラムやギターアンプの音量が大きすぎると、他の楽器の「返し」が聞こえにくくなります。全体のステージボリュームを適切に保つことが、クリアなモニタリングの第一歩なのです。

複数のモニターを使用する場合は、ゾーン分けが効果的です。例えば、ボーカルとキーボードで一つのモニターを共有し、ギターとベースで別のモニターを使うといった方法です。これにより、パート別にカスタマイズしたミックスが可能になります。

モニターミックスは一度に完璧にするのではなく、リハーサルを通じて徐々に改善していくものです。バンドメンバー全員がモニターについての基本的な知識を持ち、前向きにコミュニケーションを取ることで、全員が満足できるバランスに近づけていきましょう。

プロの現場に学ぶ:効果的なモニタリング事例

プロのライブ現場では、効率的かつ効果的なモニタリングのテクニックが数多く実践されています。これらの方法を自分たちの環境に合わせて取り入れることで、モニタリングの質を大きく向上させることができます。

大規模なコンサートでは、ステージ前方にフロアモニターを複数配置し、奥にはサイドフィルと呼ばれる大型モニタースピーカーを設置するのが一般的です。これにより、ステージのどの位置にいても必要な音が聞こえる環境を作り出しています。小規模なライブでも、このような「層」を意識したモニター配置を取り入れることで、音の回り込みを減らしつつ、必要な「返し」を確保できます。

多くのプロミュージシャンは、自分専用のモニターミックスにこだわります。例えば、ボーカリストは自分の声を中心に、ピアノやアコースティックギターなどの繊細な楽器をバランス良く配置したミックスを好むことが多いです。一方、ドラマーはキックとスネアを軸に、全体のリズムがわかるミックスを求める傾向があります。

また、プロの現場ではイヤモニ(インイヤーモニター)の使用が一般的になっています。これにより、各演奏者が自分専用のミックスを聴けるだけでなく、ステージ全体の音量も下げられるため、メインPAの音質向上にも寄与しています。イヤモニは初期投資がかかりますが、長期的に見れば非常に効果的な選択です。

最も参考になるのは、プロの現場におけるコミュニケーションの方法です。演奏者とPAエンジニアの間で明確かつ簡潔な言葉でやり取りが行われ、リハーサル時間を最大限に活用しています。「もう少しボーカルを」ではなく「ボーカルを2dB上げて」といった具体的な指示が飛び交うのも特徴的です。

モニタリング技術を向上させるための練習方法と心構え

モニタリング技術は日々の練習と経験を通じて磨かれていきます。ここでは、自宅や練習スタジオでも実践できる上達法を紹介します。

まず、「聴く力」を鍛えることが基本です。様々な音楽を聴き、各楽器の音色や周波数特性を理解しましょう。特定の楽器だけを意識して聴く練習や、楽曲の中で各楽器がどのように配置されているかを分析する習慣をつけることで、耳の感度が向上します。

次に、機材の基本的な知識と操作方法を習得することが重要です。使用するミキサーやスピーカーの特性を理解し、それぞれのパラメーターが音にどう影響するかを実験してみましょう。特にEQの操作は重要で、特定の周波数をブーストやカットした時の変化を体感することで、問題の周波数を素早く特定できるようになります。

実践的なトレーニングとしては、バンド練習の際に毎回モニターセッティングを担当することが効果的です。同じメンバー、同じ機材でも、部屋の特性や楽曲によって最適なセッティングは変わってきます。様々なパターンを試し、その結果を記録することで、経験値を蓄積できます。

また、可能であれば小規模なライブイベントのPAスタッフとして参加したり、プロのPAエンジニアのアシスタントを務めたりする機会を作ることも大切です。実際の現場で起こる様々な状況に対応することで、机上では得られない貴重な経験を積むことができます。

モニタリング技術の向上には継続的な学びの姿勢が欠かせません。音響関連の書籍やオンライン講座で知識を深めたり、他のPAエンジニアと情報交換したりすることも有効です。常に新しい技術や機材に興味を持ち、吸収していく姿勢が、長期的な成長につながります。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。モニタースピーカーの基礎知識から実践テクニックまで、PA初心者の方にも理解していただけるよう解説してきました。「良い音で演奏したい」という思いは、どのミュージシャンにも共通するものです。適切なモニタリング環境を整えることが、ライブパフォーマンスの質を高める最も効果的な方法の一つだと言えるでしょう。この記事で学んだポイントを実践に活かし、素晴らしいライブを作り上げてください。

- モニタースピーカーは演奏者が自分や他のメンバーの音を聴くための重要な機材であり、適切な「返し」がパフォーマンスの質を大きく向上させる

- フロアモニターとイヤモニ、パッシブ型とアクティブ型など、用途や予算に応じて最適なモニタースピーカーを選ぶことが重要

- 各楽器パートに適したモニター配置と音量バランスを作ることで、バンド全体の演奏が安定し、一体感のあるサウンドを実現できる

- ハウリング対策はモニタースピーカーの角度・位置調整とEQによる問題周波数の削減が基本

- モニタリング技術は経験を積みながら継続的に学ぶことで向上し、トラブル対応力も身につく

PAの世界は奥が深く、機材や技術は日々進化しています。この記事で紹介した基本を土台にしながら、ぜひ実践を通じて自分なりのノウハウを蓄積していってください。最初は失敗することもあるかもしれませんが、その経験も貴重な学びとなります。良い「返し」があってこそ、演奏者は安心して表現に集中できます。皆さんのライブが素晴らしい音楽体験となることを心より願っています。