ダイレクトボックス(DI)とは?初心者が理解すべき基本知識と選び方ガイド

「ライブでベースの音がうまく出ない…」

「レコーディングで楽器の音がノイズだらけ…」

このような問題に悩んでいませんか?これらの多くは、適切なダイレクトボックス(DI)を使用することで解決できます。DIボックスは楽器とPAシステムやレコーディング機器をつなぐ重要な橋渡し役で、音質の向上やノイズ対策に必須の機材なのです。なぜならDIボックスはインピーダンスの変換やバランス/アンバランス信号の適切な処理を行い、クリアな音を長距離伝送することを可能にするからです。

この記事では、DIの基本知識から選び方、接続方法、トラブルシューティングまでを初心者にもわかりやすく解説します。これを読めば、あなたも自信を持ってDIを選び、良質な音作りを実現できるようになるでしょう。

ダイレクトボックスの基本と重要性 – 音質向上の鍵となる仕組み

ライブやレコーディングで楽器の音が期待通りに出ない経験はありませんか?ノイズが入ったり、音が痩せて聞こえたりするのは、楽器とPA機器の間に「通訳」が必要なのかもしれません。その通訳こそが「ダイレクトボックス(DI)」です。DIは楽器の信号をPA機器に最適な形に変換し、クリアなサウンドを実現するための必須アイテム。

ここでは、音質向上の鍵となるDIの基本的な仕組みから選び方まで、初心者にもわかりやすく解説します。DIを理解して活用することで、あなたの音楽活動はより豊かな表現が可能になるでしょう。

インピーダンス変換の原理と必要性 – 楽器信号をPA機器に適切に伝送する方法

インピーダンスとは電気的な抵抗の一種で、楽器とPA機器の間でこの値が大きく異なることが多くの音響問題を引き起こします。エレキギターやベースは一般的に高いインピーダンス(10kΩ〜1MΩ)を持つのに対し、ミキサーの入力は低いインピーダンス(約600Ω)で設計されています。この不一致が音質劣化の原因となり、特に高音域が失われ、全体的に「痩せた音」になりがちです。

ダイレクトボックスの最も重要な機能の一つは、このインピーダンスの変換です。DIは高インピーダンスの楽器信号を受け取り、ミキサーなどのPA機器に適した低インピーダンスの信号に変換します。これにより、楽器本来の音色や表現力を損なうことなく、長距離のケーブルを通しても安定した信号伝送が可能になります。

実際のライブ現場では、ステージとPAミキサーの距離が10メートル以上になることも珍しくありません。このような状況ではDIによるインピーダンス変換が音質を保つための重要なカギとなるのです。

バランス・アンバランス接続の違いと変換の重要性 – 長距離ケーブル使用時のノイズ対策

楽器ケーブルを使ったことがあれば、「シールド」や「フォーン」と呼ばれる標準的なプラグを目にしたことがあるでしょう。これは典型的なアンバランス接続で、シンプルな構造ながら、外部からのノイズに弱いという欠点があります。一方、マイクケーブルなどに使われるXLR端子によるバランス接続は、ノイズに強い特性を持っています。

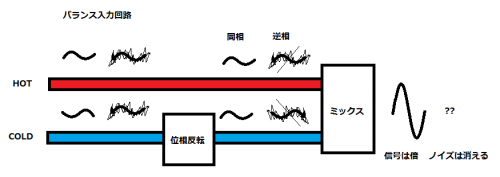

アンバランス接続では、信号線と接地線の2本で信号を伝送します。これに対してバランス接続では、同じ信号を位相の異なる2本の線で伝送し、受け側で合成することでノイズを打ち消す仕組みを持っています。

ダイレクトボックスのもう一つの重要な役割は、楽器からのアンバランス信号をバランス信号に変換することです。これにより、特に以下のメリットが生まれます。

パッシブタイプとアクティブタイプの特徴と違い – 用途に合わせた選択ポイント

ダイレクトボックスは主に「パッシブタイプ」と「アクティブタイプ」の2種類に分けられます。それぞれに特徴があり、使用する楽器や状況に応じて最適な選択が異なります。

パッシブタイプのDIは電源供給不要で、内部にトランスを使用して信号変換を行います。シンプルな構造で故障が少なく、高い信頼性を誇ります。特にアクティブピックアップを搭載したベースやエレキギターとの相性が良く、温かみのあるサウンドが特徴です。一方で、若干の信号ロスが生じる場合があります。

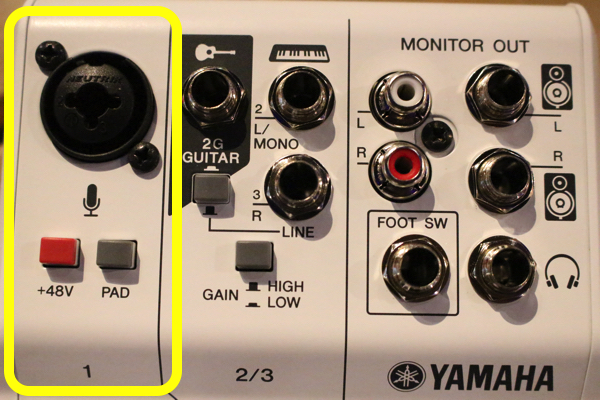

アクティブタイプのDIは、ファンタム電源(多くのミキサーから供給される直流48V電源)や電池で動作し、能動的な回路で信号を処理します。これにより、信号レベルの維持や増幅が可能となり、よりクリアで歪みの少ないサウンドを実現します。パッシブピックアップの楽器やキーボードなど、出力が弱めの楽器に適しています。

選択のポイントは以下の通りです。

ダイレクトボックスが解決する一般的な音響問題 – ハムノイズからグラウンドループまで

ダイレクトボックスは単なる信号変換器以上の働きをし、ライブやレコーディングで頻繁に発生する様々な音響問題を解決します。

最も一般的な問題の一つが「グラウンドループ」です。これは複数の機器がそれぞれ別のアース(接地)に接続されているときに発生する低周波のハムノイズです。多くのDIボックスには「グラウンドリフト」スイッチが搭載されており、これを使えばグラウンドループによるノイズを効果的に除去できます。

また、楽器とミキサー間の「レベル不一致」も大きな問題です。特にラインレベルの出力を持つキーボードなどをマイク入力に接続すると、歪みや音割れの原因となります。DIボックスのアッテネーション(PAD)機能を使えば、適切なレベルに調整できます。

DIボックスが解決できる主な音響問題:

実際のライブ現場やスタジオでは、これらの問題が複合的に発生することも多いですが、適切なDIボックスの使用と正しい接続方法により、クリアで問題のないサウンドを得ることができます。特に初めてのライブやレコーディングでは、DIボックスの準備を忘れずに行いましょう。

楽器別ダイレクトボックスの接続方法と実践活用法

最高の演奏をしているのに、なぜかPA経由だと音が痩せたり、ノイズが乗ったりして思い通りの音が出ないことはありませんか?原因は楽器とPA機器の間の「接続方法」にあるかもしれません。ダイレクトボックス(DI)は単なる中継機器ではなく、楽器の個性を最大限に活かすための重要なツールなのです。

ここでは楽器ごとの特性に合わせたDIの最適な接続パターンや設定方法を紹介します。これからライブやレコーディングに挑戦するPA初心者の方は、ぜひ自分の楽器にあった接続方法を見つけて、本来の音色を聴衆に届けましょう。

エレキギター/ベースの接続パターン – アンプシミュレーターとの併用テクニック

エレキギターやベースはアンプを通して鳴らすことで独特の音色を生み出しますが、PA機器に接続する場合はいくつかの方法があります。最も基本的な接続は「楽器→DIボックス→ミキサー」ですが、この方法だけでは楽器本来の魅力を引き出しにくい場合があります。

特にディストーションやオーバードライブを使ったギターサウンドでは、アンプシミュレーターの併用がおすすめです。「楽器→アンプシミュレーター→DIボックス→ミキサー」という接続により、アンプ特有の温かみのある歪みを再現できます。ベースの場合も同様に、アンプシミュレーターを通すことで芯のあるサウンドが得られます。

アンプを使う場合は、「楽器→アンプ→スピーカー出力からDIボックス→ミキサー」という接続も有効です。この方法では実際のアンプサウンドをそのままPAに送ることができますが、必ずスピーカー出力用(ハイパワー対応)のDIボックスを使用してください。通常のDIではアンプの出力パワーに耐えられず、機器の故障の原因となります。

エフェクターを使用する場合は、歪み系エフェクターはDIの前に、モジュレーション系(コーラスやフランジャーなど)やディレイ/リバーブはDIの後(または並列)に配置すると、より自然なサウンドが得られます。

アコースティックギターとキーボードの接続法 – 楽器特性に合わせた設定方法

アコースティックギターとキーボードは出力特性が大きく異なるため、それぞれに適したDI接続を選ぶことが重要です。

アコースティックギターの多くはピエゾピックアップを使用しており、非常に高いインピーダンスと独特の周波数特性を持っています。このためアコースティックギター専用のDIボックス(アクティブタイプ)を使用すると音質が向上します。「アコギ→専用DI→ミキサー」の接続で、適切なインピーダンスマッチングを行いましょう。

特にライブ演奏では、DIボックスに内蔵されたノッチフィルター機能を活用してハウリングを防止することが重要です。一般的に80〜120Hz付近と2〜4kHz付近をわずかに下げると、自然な音色を保ちながらハウリングを抑制できます。

キーボードの場合は、多くの機種がライン出力(バランス/アンバランス)を持っているため、接続は比較的シンプルです。ステレオ出力を持つシンセサイザーやデジタルピアノは、ステレオDIボックスを使用して「キーボード(L/R)→ステレオDI→ミキサー」と接続します。モノラル出力の場合は通常のDIボックスで十分です。

キーボードはアコギと違ってピークやノッチフィルターをあまり必要としませんが、特に古いアナログシンセは信号レベルが高すぎる場合があります。そのような場合はDIボックスのパッド(アッテネーター)機能を活用してレベルを下げましょう。

ライブとレコーディングの使い分け – 現場別DIの最適な活用術

ライブとレコーディングでは求められるDIの役割や設定が異なります。上手に使い分けることで、それぞれの現場で最高のパフォーマンスを発揮できます。

ライブでは何よりも「安定性」が重要です。複雑な接続はトラブルの元となるため、できるだけシンプルな接続を心がけましょう。またバックアップとして、DIを通さない直接接続の準備もしておくと安心です。ライブで特に役立つ機能は以下の通りです。

一方、レコーディングでは「音質」を最優先に考えます。高品質なDIボックスや、状況に応じた最適な接続方法を選びましょう。スタジオでは以下のようなDI活用法が有効です。

マルチエフェクターとDIの組み合わせ方 – 音作りの幅を広げるセッティング例

マルチエフェクターとDIボックスの組み合わせは、無限の音作りの可能性を秘めています。基本的な接続パターンは以下の3種類です。

特に注目すべきは、DIボックスをエフェクトチェーンの途中に挿入する方法です。例えば、歪み系エフェクトの後、空間系エフェクトの前にDIを入れることで、歪んだ音はそのままに、空間系エフェクトはミキサー側で付加できます。これにより、モニター環境に左右されず、一貫した演奏感覚を保てるメリットがあります。

またマルチエフェクターにはDI機能を内蔵したモデルも多く、そのような場合は別途DIボックスを用意しなくても、高品質な信号をPAに送ることが可能です。ただし内蔵DIの品質はモデルによって差があるため、音質にこだわる場合は専用のDIボックスを検討するといいでしょう。

ダイレクトボックスの選び方とおすすめ製品紹介

ダイレクトボックス(DI)選びに悩んでいませんか?市場には数多くの製品が溢れており、初めて購入する方にとっては、どれを選べばよいのか迷ってしまうものです。ダイレクトボックスは単なる接続アクセサリではなく、あなたの音作りを大きく左右する重要な機材なのです。

ここでは予算別・用途別に最適なDIボックスの選び方と、おすすめモデルを紹介します。適切なDIを選ぶことで、楽器本来の音色を損なわずにPA機器やレコーディング機材に伝送でき、音楽表現の幅が広がります。あなたの演奏スタイルや予算に合った一台を見つけて、音質向上への第一歩を踏み出しましょう。

初心者向け入門機種の選び方 – 予算と必要機能のバランス

DIボックス選びで最初に考えるべきは、必要な機能と予算のバランスです。初心者の方には、まずは基本機能を押さえた実用的な一台を選ぶことをおすすめします。初めてのDIボックスに必要な機能は主に次の3つです。

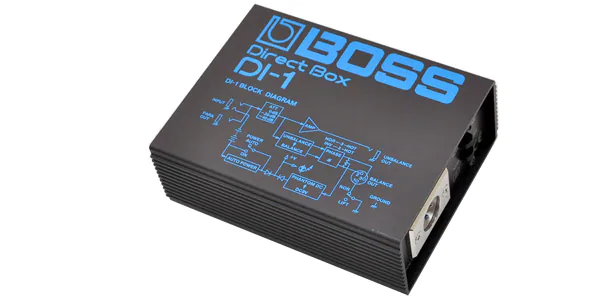

これらの基本機能を備えたモデルであれば、1万円前後から購入可能です。初心者向け入門機種としては、BOSS DI-1が定番モデルとして長く愛用されています。シンプルな操作性と安定した性能で、様々な楽器に対応できる汎用性の高さが特徴です。

また、どのタイプのDIを選ぶかも重要なポイントです。一般的に初心者にはアクティブタイプがおすすめです。電源が必要ですが、様々な楽器に対応できる柔軟性があります。特にキーボードやアコースティックギターのピエゾピックアップを使う場合は、アクティブタイプが適しています。

購入前には、自分の主な使用楽器と使用環境(ライブかレコーディングか)を明確にしておきましょう。後々の拡張性を考えると、スルー出力(並列出力)があるモデルを選ぶと応用範囲が広がります。

プロ仕様ハイエンドDIの特徴と性能比較 – Radial、BSS等主要ブランドの違い

音質にこだわるなら、プロ仕様のハイエンドDIボックスを検討する価値があります。主要ブランドにはRadial、BSS、Countryman、Rupert Neve Designs等があり、それぞれに特徴的なサウンドキャラクターを持っています。

Radial J48は現場のPA音響エンジニアから高い評価を受けるアクティブDIで、クリアで歪みの少ない音質が特徴です。特にライブパフォーマンスでの信頼性が高く、堅牢な筐体と安定した動作性能を誇ります。接続の自由度も高く、様々な機材との組み合わせに対応できる柔軟性があります。

BSS AR-133はイギリス製の高品質アクティブDIで、特に温かみのあるサウンドが魅力です。高級オーディオ用のトランスを搭載し、楽器の倍音成分や表現力を忠実に伝える性能を持っています。特にアコースティック楽器のニュアンスを大切にしたい場合におすすめです。

以下の表は主要ハイエンドDIモデルの性能比較です:

| メーカー・モデル | タイプ | 特徴 | 適した楽器 | 価格帯 |

|---|---|---|---|---|

| Radial J48 | アクティブ | クリアな音質、堅牢性 | オールラウンド | 3万円台 |

| BSS AR-133 | アクティブ | 温かみのある音色 | アコギ、ベース | 4万円台 |

| Countryman Type 85 | アクティブ | 透明感のある高域 | キーボード | 3万円台 |

| Rupert Neve RNDI | アクティブ | 豊かな倍音構成 | ギター、ベース | 4万円台 |

ハイエンドDIの選択は音作りの方向性に大きく関わるため、可能であれば実際に試奏してから購入することをおすすめします。各ブランドの音の違いを体感することで、自分の理想とする音色に近いモデルを見つけられます。

ベース・ギター向け専用DIの選定ポイント – 内蔵プリアンプの有無と音質特性

ベースやギターを主に使用する方には、専用設計されたDIボックスがおすすめです。これらの専用DIには一般的に以下の特徴があります。

特に注目すべきは内蔵プリアンプの有無です。プリアンプ内蔵タイプは単なる信号変換だけでなく、音色のキャラクター付けが可能です。例えばTech21 SansAmp Bass Driver DIは、真空管アンプのサウンドをシミュレートする機能を持ち、倍音豊かなベースサウンドを作り出せます。

一方、エレキギター向けにはAGUILAR Tone Hammerのようなモデルが人気で、ギターアンプのプリアンプ部を再現するサウンドメイキング機能を備えています。こうした製品は単なるDIとしてだけでなく、アンプシミュレーターとしても活用できるため、機材の簡略化にも役立ちます。

選定の際のポイントとして、楽器のピックアップタイプとの相性も考慮しましょう。パッシブピックアップの楽器には内蔵プリアンプ付きのDIが、アクティブピックアップの楽器にはクリーンで透明感のあるDIがおすすめです。また、ライブでの使用が多い場合は、ミュート機能やチューナー出力などの便利な機能も備わっているとよいでしょう。

マルチチャンネルDIの活用シーン – バンド演奏や複数楽器の同時使用に

複数の楽器を同時に接続したい場合や、バンド全体の音をまとめて処理する際に役立つのがマルチチャンネルDIボックスです。主に4チャンネルや8チャンネルのモデルがあり、特にアコースティック楽器が多いバンドやキーボード奏者に重宝します。

マルチチャンネルDIの主な活用シーンとしては:

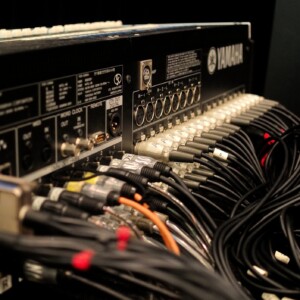

Radial J48 Stereo や Behringer ULTRA-DI PRO DI800など、ラックマウント型のマルチチャンネルDIは、常設のスタジオやライブハウスでの使用に適しています。各チャンネルが独立したグラウンドリフトスイッチを持つモデルを選ぶと、チャンネルごとのノイズ対策が可能です。

効率的な運用のコツとしては、各チャンネルに接続する楽器のレベル差を考慮し、必要に応じてパッド機能を使い分けることが重要です。また、チャンネル数が多いほど配線が複雑になるため、しっかりとしたケーブル管理を行い、トラブル時にも素早く対応できるよう準備しておきましょう。

コストパフォーマンスで選ぶDIボックス – Behringer等お手頃モデルの実力

予算を抑えながらも十分な性能を持つDIボックスを探しているなら、Behringerを筆頭とするコストパフォーマンスに優れたモデルを検討してみましょう。特にBehringer ULTRA-DI DI100(アクティブタイプ)とDI400P(パッシブタイプ)は、1万円を切る価格帯ながら、基本性能は満足できるレベルです。

Behringer DI100は、OT-1と呼ばれる高品質なトランスを搭載し、価格以上の音質を実現しています。パッド機能(-20dB)やグラウンドリフトスイッチなど、必要な機能も一通り備えています。DI400Pはさらにリーズナブルで、電源不要のパッシブタイプながら、安定した性能を発揮します。

ART社のXdirect(アクティブ)やZdirect(パッシブ)も、手頃な価格で高いコストパフォーマンスを誇るモデルです。特にXdirectは、スイッチャブルな入力インピーダンス(10kΩ/500kΩ)を備え、様々な楽器に対応できる柔軟性があります。

これらのコストパフォーマンスモデルと高級機種の主な違いは、音質の細部や長期的な耐久性にあります。高級機種は特に「音のヌケの良さ」や「倍音の豊かさ」といった点で優れており、プロの現場では重要な差となります。しかし、趣味の演奏やホームレコーディング、小規模なライブであれば、これらのお手頃モデルでも十分に実用的なパフォーマンスを発揮します。

DIボックス選びで最も大切なのは、自分の用途や予算に合ったモデルを選ぶことです。最初から高級モデルに手を出すよりも、まずは基本的な機能を持つコストパフォーマンスモデルで使い方に慣れ、必要に応じてステップアップしていく方法がおすすめです。DIボックスはPA機器の中でも比較的手が届きやすい価格帯なので、音質向上に悩んでいる方は、まずDIから見直してみてはいかがでしょうか。

DIボックス使用時のトラブルシューティングとテクニック

せっかくダイレクトボックス(DI)を導入しても、思ったような音が出なかったり、ノイズに悩まされたりすることはありませんか?DIボックスはシンプルな機器に見えて、使い方や設定によって音質が大きく変わります。また、ライブやレコーディングの現場では予期せぬトラブルも発生しがち。

ここではDI使用時に起こりやすい問題とその解決法、さらに音質を向上させるテクニックを紹介します。これらの知識を身につけることで、トラブルに慌てることなく対処でき、DIの性能を最大限に引き出すことが可能になります。初心者の方でも実践できる具体的な方法を知り、安定したパフォーマンスを実現しましょう。

音が出ない・歪む場合の原因と対処法 – 接続からファンタム電源まで確認ポイント

DIボックスを使用しているのに「音が出ない」「音が歪む」といったトラブルは、初心者がよく遭遇する問題です。まずは基本的な接続から確認していきましょう。

音が出ない場合のチェックポイントは以下の順序で行うと効率的です。まず楽器からDIへの入力ケーブルが確実に接続されているか確認します。次にDIからミキサーへの出力ケーブル(通常はXLRケーブル)の接続を点検します。特にケーブルの抜き差しは何度か行うと接触不良が解消することもあります。

アクティブタイプのDIを使用している場合は、ファンタム電源が供給されているかが重要なポイントです。多くのミキサーでは各チャンネルごと、または全チャンネル一括でファンタム電源のオン/オフができますが、これが切れていると音が出ないか極端に小さくなります。ミキサーの「PHANTOM」または「48V」というスイッチがオンになっているか確認しましょう。

音が歪む場合は、信号レベルの問題である可能性が高いです。特にアクティブピックアップを搭載したベースやエレキギターは出力が強いため、DIのパッド(減衰)スイッチを入れる必要があるかもしれません。多くのDIには「-20dB」や「-15dB」などのパッドスイッチが付いていますので、音が歪む場合はこれをオンにしてみましょう。

また、DIの出力をミキサーのマイク入力ではなくライン入力に接続している場合も歪みの原因となります。DIの出力はマイクレベルに設計されていることが多いので、ミキサーのマイク入力に接続するのが基本です。

グラウンドリフトスイッチの正しい使い方 – 効果的なノイズ対策テクニック

DIボックスを使用する際、しばしば悩まされるのが「ハムノイズ」です。これは電源由来の低い「ブーン」という音で、特に複数の機材を接続した際に発生しやすい「グラウンドループ」が原因となっています。この問題を解決するための強力な味方が「グラウンドリフト(GND LIFT)」スイッチです。

グラウンドリフトスイッチは、DIボックスの出力側(XLR端子側)のピン1(アース線)の接続を切り離す機能を持っています。これにより、機器間でのアースの輪を遮断し、グラウンドループによるノイズを効果的に除去できます。

使い方は非常にシンプルです。基本的には、ノイズが発生した場合にのみグラウンドリフトスイッチをオンにします。最初からオンにしておく必要はなく、実際にノイズが発生した時点でスイッチを切り替えてみて、効果があるかを確認するのがベストです。

より複雑なセットアップでは、複数のDIボックスを使用することもあります。その場合、全てのDIのグラウンドリフトをオンにするのではなく、一部だけをオンにして試すと良いでしょう。全ての機器のアース接続を切ってしまうと、かえって安全上の問題やノイズの増加を招く場合があります。

実際の現場では、会場の電源事情によってノイズの発生状況が変わることも多いです。そのため、リハーサル時に必ずノイズチェックを行い、最適なグラウンドリフト設定を見つけておくことをおすすめします。これだけで音質が劇的に改善することも珍しくありません。

PAエンジニアとのコミュニケーション方法 – 本番前に伝えるべき重要事項

ライブパフォーマンスを成功させるためには、PAエンジニアとの円滑なコミュニケーションが欠かせません。特にDIボックスを使用する場合、事前に伝えておくべき重要な情報があります。

まず伝えるべき最も重要な情報は、使用しているDIのタイプ(アクティブかパッシブか)です。アクティブタイプの場合はファンタム電源が必要ですが、パッシブタイプでは不要です。この情報を明確に伝えることで、適切な設定が行われ、トラブルを未然に防げます。

次に、使用楽器の特性や出力レベルについても共有しておくと良いでしょう。例えば「アクティブピックアップのベースを使用している」「出力の強いシンセサイザーを接続する」といった情報は、PAエンジニアがレベル設定を行う際の参考になります。

以下は、PAエンジニアに伝えておくと良い情報のチェックリストです。

コミュニケーションの際のポイントは、専門用語を使いすぎないことです。特に初心者の方は、自分の要望をシンプルな言葉で伝えることを心がけましょう。例えば「もう少し低音が欲しい」「高音がキンキンする」といった感覚的な表現でも十分に伝わります。

音質向上のための実践的セッティング方法 – プロが実践するEQ調整の基本

DIボックスを通した音をより良くするためには、適切なEQ(イコライザー)調整が効果的です。ここでは楽器別のEQ調整の基本と、PA全体との調和を考えたセッティング方法を紹介します。

エレキベースの場合、DIを通すと低音がモコモコと膨らみすぎたり、逆に痩せて聞こえたりすることがあります。この場合、80Hz前後をわずかに持ち上げて芯の部分を強調し、250Hz付近を少し下げることで明瞭さが増すことが多いです。また、2kHz〜3kHz帯域を少し持ち上げると、指の動きやアタック感が明確になります。

アコースティックギターでは、ピエゾピックアップ特有の「キンキン」した音になりがちです。これを改善するには、3kHz〜5kHz帯域を少し下げ、200Hz付近を適度に持ち上げることで温かみのある自然な音に近づけられます。

以下は基本的な楽器別EQ調整の目安です。

| 楽器 | 強調したい帯域 | 抑えたい帯域 | 狙い |

|---|---|---|---|

| ベース | 80Hz, 2kHz | 250Hz | 芯と弦のニュアンスを両立 |

| アコギ | 150-200Hz, 800Hz | 3-5kHz | ピエゾの硬さを緩和 |

| エレキギター | 1.5kHz, 3kHz | 400Hz | 明瞭さと存在感の向上 |

| キーボード | 楽器音色による | 200-300Hz | クリアさの確保 |

この表はあくまで出発点であり、実際には楽器の個体差や演奏スタイル、会場の音響特性などによって最適な設定は変わります。まずは小さな調整から始め、少しずつ理想の音に近づけていくアプローチがおすすめです。

重要なのは、単体での音の良さだけでなく、バンド全体のサウンドバランスを考慮することです。例えばベースとキックドラムが周波数帯域で衝突している場合は、それぞれ異なる帯域を少し持ち上げて棲み分けを図るといった工夫が効果的です。

ステージ上での効果的な配置と配線管理 – トラブル防止のための準備と対策

ステージ上でのDIボックスの配置と配線管理は、トラブル防止と音質維持の両面で重要です。特にライブパフォーマンスでは、限られた時間でのセッティングが求められるため、事前の準備と効率的な配置が鍵となります。

DIボックスの基本的な配置場所としては、楽器奏者の足元か、ステージサイドのラック内が一般的です。足元に置く場合は、踏みつけても壊れない堅牢なモデルを選び、テープなどで固定しておくと安心です。特に激しく動き回るパフォーマンスを行う場合は、DI本体が動かないよう注意が必要です。

配線管理では、以下のポイントを押さえておきましょう!

特に複数のDIボックスを使用する場合は、接続図を事前に作成しておくと混乱を防げます。シンプルな手書きの図でも十分役立ちますので、機材の配置とケーブルの接続を視覚化しておきましょう。

本番前のチェックリストとして、以下の項目を確認することをおすすめします。

こうした準備や対策は、一見面倒に感じるかもしれませんが、本番でのトラブルを大幅に減らし、パフォーマンスに集中できる環境を作ります。「備えあれば憂いなし」の精神で、万全の状態で本番に臨みましょう。

まとめ

ここまでダイレクトボックス(DI)について詳しく解説してきました。最後までお読みいただき、ありがとうございます。適切なDIボックスの選択と使用方法を理解することは、クリアで質の高いサウンドを実現するために非常に重要です。これからライブやレコーディングに挑戦される方は、ぜひこの記事で紹介した内容を参考に、自分に合ったDIボックスを選び、正しく活用してみてください。改めて重要なポイントをまとめます。

- DIボックスは単なる接続アクセサリではなく、インピーダンス変換やバランス変換によって音質を大幅に向上させる重要な機材です

- 楽器の特性(アクティブ/パッシブピックアップ)や使用環境に合わせて、適切なタイプ(アクティブDI/パッシブDI)を選ぶことが重要です

- ライブでは安定性を、レコーディングでは音質を優先するなど、状況に応じた使い分けが効果的です

- グラウンドリフトスイッチやパッド機能などを正しく活用することで、多くの音響トラブルを解決できます

- 事前の準備と適切な配線管理が、本番でのトラブルを防ぎ、安定したパフォーマンスを可能にします

DIボックスは比較的小さな投資で大きな音質の向上が見込める機材です。初心者の方は基本機能を備えたコストパフォーマンスの高いモデルから始め、経験を積みながら必要に応じてステップアップしていくことをおすすめします。適切なDIボックスと正しい知識があれば、プロのような音質を実現することも夢ではありません。PA機器の世界は奥深いですが、この記事が皆様の音楽活動の一助となれば幸いです。

素晴らしい音楽ライフを!