【PA初心者必見】音響ケーブルの基本と選び方 – 現場で即役立つ完全ガイド

「ケーブルを接続したのに音が出ない…」「どのケーブルを選べばいいのかわからない…」

そんな不安を抱えながらPA機材をセットアップした経験はありませんか?音響機器の世界では、正しいケーブルの選択と接続が良い音作りの第一歩です。この記事では、PA初心者が現場で直面する音響ケーブルの選び方や接続の悩みを解決します。バランス/アンバランス接続の違いからトラブル対処法まで、実践的な知識をわかりやすく解説。

この記事を読めば、次のライブやイベントで自信を持って機材をセットアップできるようになりますよ。

音響ケーブルの種類と接続の基本原則

ライブやイベントでPA担当を任されると、まず直面するのがさまざまな音響ケーブルの選択と正しい接続方法です。「どのケーブルを使えばいいの?」「なぜ音が出ない?」といった疑問に悩まされた経験はありませんか?ここでは、PA現場で使用される主要な音響ケーブルの種類と接続の基本原則を解説します。正しいケーブル選びは音質の向上だけでなく、ノイズの低減や機器の保護にも直結する重要なポイントです。これらの知識を身につければ、現場でのトラブルを大幅に減らし、スムーズなセッティングが可能になりますよ。

バランス接続とアンバランス接続の仕組みとノイズ対策

PA現場で最初に理解しておきたいのが、バランス接続とアンバランス接続の違いです。この知識はケーブル選びの基本となり、特にノイズ対策において重要な役割を果たします。

バランス接続は3本の導線(ホット・コールド・グランド)を使用し、同じ信号を逆位相で2本の線に流して伝送します。受け側では逆位相の信号を反転させて合成するため、途中で入り込んだノイズが相殺されるという仕組みです。長距離の配線や外部からのノイズが多い環境では、このバランス接続が非常に効果的です。

一方、アンバランス接続は2本の導線(ホット・グランド)のみを使用するシンプルな方式で、一般的な楽器ケーブルなどに採用されています。構造がシンプルで価格も抑えられるメリットがありますが、長距離の配線ではノイズを拾いやすいという弱点があります。

ノイズ対策としては、マイクや長距離の信号伝送にはバランス接続を選び、短距離の接続ではアンバランスでも問題ないでしょう。また、ケーブルは必要以上に長くせず、電源ケーブルとは離して配線するのも効果的です。

XLRケーブル(キャノン)の特徴と主なPA用途

XLRケーブル(キャノンケーブルとも呼ばれる)は、PAの現場で最も頻繁に使用される基本的なケーブルです。3本の導線を使ったバランス伝送に対応しており、ノイズに強い特性を持っています。

XLRコネクターは通常3ピン構成になっており、1番ピンがグランド(アース)、2番ピンがホット(+)、3番ピンがコールド(-)という役割を担っています。コネクターはオス型とメス型があり、機器側のジャックと対応させて接続します。ロック機構が付いているため、誤って引っ張られても抜けにくいという利点もあります。

PA現場での主な用途としては、マイクとミキサーの接続が挙げられます。マイクの出力信号は非常に微弱なため、ノイズの影響を受けやすく、XLRケーブルのバランス伝送が効果的です。また、ミキサー間の接続や、ミキサーからパワードスピーカー(アクティブスピーカー)への接続にも使われます。

品質の良いXLRケーブルを選ぶ際のポイントは、シールド(遮蔽)の構造やコネクターの接点部分の素材です。価格は一般的に数千円程度からありますが、長期的な使用を考えると、適度な品質のものを選ぶことをおすすめします。

フォーンケーブルのタイプと標準的な使用場面

フォーンケーブルは、PAや楽器演奏の現場で広く使われているケーブルタイプです。端子の形状によってTS(モノラル)とTRS(ステレオ)の2種類があり、それぞれ異なる用途で活躍します。

TS(チップ-スリーブ)プラグは先端部と柄の部分の2つに分かれた構造で、主にギターやベースなどの楽器とアンプを接続する際に使用されます。アンバランス接続なので、基本的には短い距離での使用に適しています。

TRS(チップ-リング-スリーブ)プラグは、先端から柄にかけて3つの部分に分かれており、ステレオ信号の伝送やバランス接続に対応しています。ヘッドフォンの接続やミキサーのインサート端子、バランス接続が必要な場合に使われることが多いです。

選ぶ際は使用環境に合わせてL型かストレート型かを検討すると良いでしょう。スペースが限られた場所ではL型が便利で、頻繁に抜き差しする場合はストレート型が使いやすい傾向があります。また、シールドの構造も音質に影響するため、重要な接続には適切な品質のケーブルを選びましょう。

| プラグタイプ | 主な用途 | 接続方式 |

|---|---|---|

| TS(モノラル) | 楽器・アンプ接続 | アンバランス |

| TRS(ステレオ) | ヘッドフォン・バランス伝送 | ステレオ/バランス |

スピコンケーブルとパワーアンプの接続方法

スピコンケーブルは、パワーアンプとパッシブスピーカー(アンプ非内蔵型)を接続するために特別に設計された頑丈なケーブルです。大きな電力を安全に伝送できるよう太い導線を使用しており、他のケーブルで代用すると危険です。

スピコンコネクターは独特のツイスト式ロック構造を持ち、激しい動きがあるライブ会場でも抜け落ちる心配がありません。また、端子が露出していないため感電のリスクも低減されています。

パワーアンプとスピーカーを接続する際は、まずアンプの電源がオフになっていることを確認してください。次に、スピコンケーブルをスピーカー側に差し込んでツイストさせてロックし、続いてアンプ側も同様に接続します。最後にアンプの電源を入れる前に、ボリュームが最小になっていることを必ず確認しましょう。この順序を守ることで、機器の損傷やスピーカーの破損を防ぐことができます。

ケーブルの選択では、スピーカーまでの距離と使用する電力に応じた適切な太さ(ゲージ)を選ぶことが重要です。距離が長くなるほど、より太いケーブルが必要になる点に注意してください。

RCAケーブルとミニプラグの特性と接続パターン

RCAケーブル(ピンケーブル)とミニプラグは、主に民生用オーディオ機器とPA機器を接続する際に活躍します。これらのケーブルは基本的にアンバランス接続なので、長距離の配線には向いていませんが、DJコントローラーやポータブルプレーヤーなどをPA機器に接続する際に必要不可欠です。

RCAケーブルは端子が赤と白(または黒)に色分けされており、赤が右チャンネル(R)、白が左チャンネル(L)を示します。映像信号用の黄色が加わることもあります。DJミキサーやCDプレーヤーなど、多くの機器に採用されているため、PA現場でもよく見かけるでしょう。

ミニプラグは直径3.5mmのコンパクトな端子で、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどの出力に対応しています。ステレオミニプラグが一般的ですが、端子の黒い絶縁部分の数で区別できます(2本=ステレオ、1本=モノラル)。

これらのケーブルはノイズに弱いため、接続する際はできるだけ短いケーブルを選び、電源ケーブルから離して配線しましょう。また、ミニプラグとRCA、あるいはXLRなど他の形状との変換が必要になることも多いため、代表的な変換アダプターを手元に用意しておくと便利です。特にイベント当日の急な変更にも対応できるよう、ミニプラグ→RCA変換やRCA→XLR変換などは持っておくと安心です。

目的別ケーブル選択と長さの考え方

PA現場でケーブルを選ぶとき、「とりあえず手頃な価格のものを買えばいいだろう」と考えていませんか?実はケーブル選びは音質や機材の寿命に大きく影響するため、目的や使用環境に合わせた適切な選択が重要なのです。ここでは、PA機器の接続目的別に最適なケーブルの選び方や、適切な長さの決め方について解説します。初心者がよく陥る「安さだけで選ぶ」罠を回避し、コストパフォーマンスに優れたケーブル選びのコツを身につけることで、現場でのトラブルを減らし、より良い音響環境を構築できるようになりますよ。

PA機器間の信号の流れと適切なケーブル選択

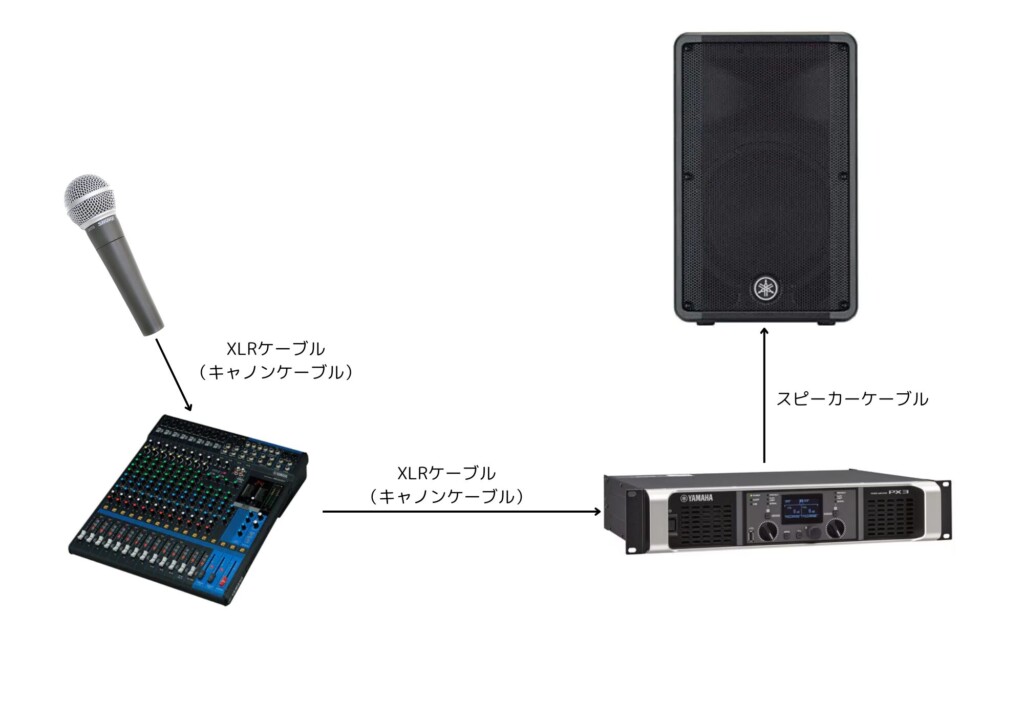

音響システムでは、音の信号は「マイク→ミキサー→アンプ→スピーカー」という基本的な流れで伝送されます。この経路を理解し、各ポイントで適切なケーブルを選ぶことがPA構築の基本です。

信号レベルには大きく分けて3種類あります。マイクレベル(-60~-40dB)は非常に微弱な信号で、マイクからミキサーへの接続に使用します。この区間ではノイズの影響を受けやすいため、高品質のXLRケーブル(キャノンケーブル)を使用するのが一般的です。ラインレベル(-20~+4dB)はミキサーやCDプレーヤー、キーボードなどの機器間で使われる標準的な信号レベルで、TRSフォーンケーブルやRCAケーブルが適しています。最後にスピーカーレベルは最も強い信号で、アンプからスピーカーへの接続にはスピコンケーブルや太めのスピーカーケーブルを使用します。

信号レベルに合わないケーブルを使うと、音質の劣化だけでなく、最悪の場合は機器の故障につながることも。特にスピーカーケーブルをラインケーブルで代用すると、発熱や断線の危険があるため注意しましょう。

ケーブル品質が音質に与える影響と選定基準

「ケーブルなんてどれも同じでしょ?」と思っていませんか?実は、ケーブルの品質は音響システム全体の音質に意外と大きな影響を与えます。

ケーブルの質を決める主な要素は、導体の材質・太さ・構造、シールド(遮蔽)の方法、そしてコネクターの品質です。導体には一般的に銅が使われますが、純度の高い無酸素銅(OFC)や銀メッキ処理が施されたものほど信号の伝送性能が高くなります。シールドは外部からのノイズを防ぐ役割を果たし、編組シールドやアルミホイルシールドなど様々なタイプがあります。コネクター部分も金メッキなどの処理が施されたものは接触抵抗が少なく、長期間の使用に耐えます。

しかし、高価なケーブルが常に最適というわけではありません。特に初心者のうちは、中級クラスの製品で十分な場合が多いです。例えば、ライブの主要なマイクケーブルには信頼性の高いブランド製品を選び、バックステージなど目立たない部分には比較的安価なケーブルを使うという使い分けも効果的です。

| ケーブルグレード | 主な特徴 | 推奨用途 |

|---|---|---|

| エントリー | 基本的な機能、価格重視 | 練習、短距離接続 |

| ミドル | 耐久性あり、適度な音質 | 一般的なライブ、日常使用 |

| ハイエンド | 高純度導体、高品質シールド | 録音、メインボーカル、長距離伝送 |

こうした選定基準を参考に、用途に合わせたケーブル選びを心がけましょう。最初からすべて高級品を揃える必要はなく、重要度の高い部分から徐々に良いものに替えていくアプローチも現実的です。

会場規模別に考えるケーブル長さの目安

PA機材をセットアップする際、ケーブルの長さ選びに悩んだことはありませんか?長すぎると余分なノイズを拾いやすくなり、短すぎると配置の自由度が制限されて張りすぎによる断線リスクも高まります。

会場の規模別に見ると、小規模な練習スタジオや小さなカフェライブであれば、基本的に5~10mのケーブルを中心に揃えると良いでしょう。中規模のライブハウスでは10~15m、大きめのホールやフェスなら20m以上のケーブルも必要になることがあります。

ただし、単に会場の広さだけでなく、機材の配置プランも考慮に入れることが重要です。例えば、ステージ上のミキサー配置やPA席の位置によって必要なケーブル長は大きく変わります。実際の現場では、最低でも使用予定の距離より20~30%長いケーブルを用意しておくと安心です。床の凹凸を避けるための余裕や、万が一の機材配置変更にも対応できるからです。

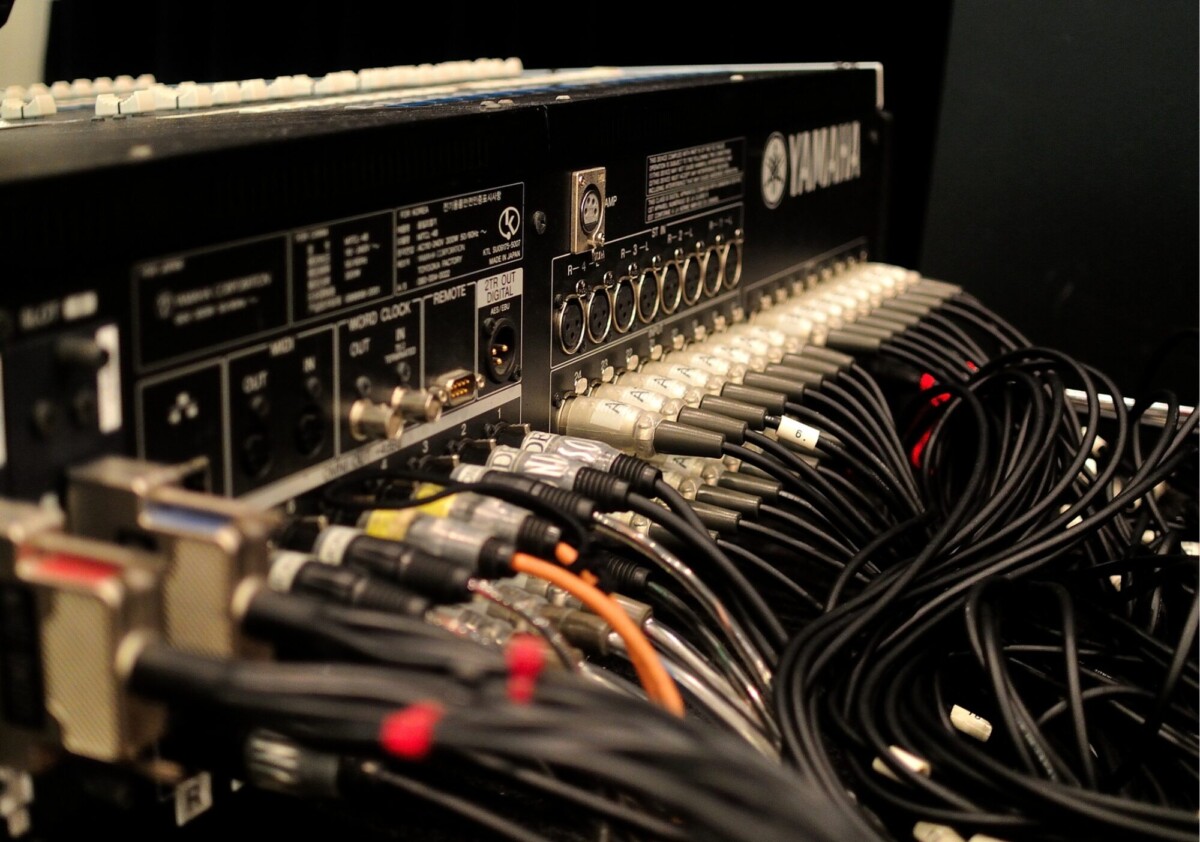

長距離のケーブル引き回しが必要な場合は、信号の劣化を最小限に抑えるために、マルチケーブル(多芯ケーブル)の使用も検討してみてください。複数の信号をまとめて伝送できるため、配線がすっきりとし、トラブルのリスクも減らせます。

初心者が揃えるべき基本的なケーブルセット

PA機材を揃え始めたとき、「どのケーブルから買えばいいの?」と迷うことも多いでしょう。予算は限られているのに、ショップやAmazonを見れば種類も価格もさまざまで選びきれないという悩みは尽きません。ここでは、初心者が最初に揃えるべき基本的なケーブルセットを紹介します。

まず必須アイテムとして、XLRケーブル(マイクケーブル)は5mを3本、10mを2本程度用意しましょう。次に、楽器接続用のフォーンケーブル(TS)を3m程度のものを2~3本。ラインレベルの接続用にTRSケーブルも2本あると便利です。スピーカー用には、使用するスピーカーの端子に合わせたケーブル(スピコンケーブルや標準プラグのスピーカーケーブル)を会場規模に応じて準備します。

さらに「あると便利」なのが、RCAケーブル(オーディオケーブル)やミニステレオケーブルで、これらはDJ機器やスマートフォンなどの接続に活躍します。これらは1~2本ずつあれば当面は十分でしょう。

予算に制約がある場合は、最初から高級ケーブルを全て揃える必要はありません。マイクケーブルなど頻繁に使うものから良い製品を選び、徐々に揃えていくアプローチがおすすめです。また、ある程度の予備を持っておくことも重要です。本番中にケーブルが断線した場合、代替品がないと公演自体が中断する恐れがあります。

変換アダプターの役割と効果的な活用法

PA現場では様々な機器が入り混じるため、端子の形状が合わずに接続できないという状況がよく発生します。そんなとき救世主となるのが変換アダプターです。

代表的な変換アダプターには、XLR⇔TRS、TRS⇔TS、RCA⇔ミニステレオなどがあります。特にDIボックス(ダイレクトボックス)は楽器レベルの信号をマイクレベルに変換し、不平衡(アンバランス)信号を平衡(バランス)信号に変えるため、ギターやキーボードをミキサーに直接つなぐ際に非常に重宝します。

変換アダプターを使う際の重要なポイントは、インピーダンスマッチングです。単に形状を変換するだけでなく、接続する機器間の電気的な整合性を取ることで、音質劣化やノイズの発生を防ぎます。例えば、高インピーダンスの楽器出力を低インピーダンスのミキサー入力に直接接続すると、音が痩せたり歪んだりすることがあります。

PA担当者として最低限持っておきたい変換アダプターのセットは、XLRオス⇔XLRメス(ジェンダーチェンジャー)、XLR⇔TRS、TRS⇔TS、RCA⇔ミニステレオの各種です。これらをケースにまとめておけば、予期せぬ接続トラブルにも即座に対応できます。

ただし、変換アダプターは便利ですが、音質や信頼性の面では専用ケーブルに劣る場合があります。長期的・恒常的に使用する接続には、適切な専用ケーブルを用意することをおすすめします。変換アダプターは主に緊急時や臨時の接続に活用するという考え方が良いでしょう。

機器接続の実践的なセットアップ手順

ライブやイベントでPA機材をセットアップする際、「どの順番で接続すれば良いのか」「なぜ接続したのに音が出ないのか」と頭を悩ませたことはありませんか?実は、機材の接続には論理的な順序があり、それを理解することでトラブルを大幅に減らすことができます。ここでは、PA機材を効率的かつ安全に接続するための実践的な手順を解説します。適切な接続方法を身につければ、セッティング時間の短縮はもちろん、本番中の音切れやノイズなどのトラブルも防止でき、より良い音響環境を実現できるようになりますよ。

マイク→ミキサー→アンプ→スピーカーの標準的な接続手順

PA機材のセットアップでは、音の流れに沿った論理的な接続順序を守ることが重要です。基本的な接続の流れは「音源(マイク・楽器)→ミキサー→パワーアンプ→スピーカー」となります。

まず始めに、電源はすべてオフの状態で作業を始めましょう。最初にマイクをXLRケーブル(キャノンケーブル)でミキサーの入力チャンネルに接続します。このとき、マイクのタイプに応じて、ミキサーのファンタム電源(48V)の必要性を確認してください。コンデンサーマイクではファンタム電源が必要ですが、ダイナミックマイクには不要です。

次に、ミキサーの出力(通常はMAIN OUTまたはMASTER OUT)から、パワーアンプの入力へTRSケーブルまたはXLRケーブルで接続します。ここで重要なのは、ミキサーのボリュームを下げておくことです。最後に、パワーアンプの出力からスピーカーケーブル(スピコンケーブルなど)を使ってスピーカーへ接続します。

電源を入れる順序も重要で、基本的には「音源側からスピーカー側へ」という流れで電源を入れていきます。具体的には、マイク(電源があれば)→ミキサー→パワーアンプの順です。電源を切る際はその逆の順序で行い、まずパワーアンプ→ミキサー→その他機器という流れを守りましょう。この順序を守ることで、電源投入時のポップノイズからスピーカーを保護できます。

アクティブスピーカーとパッシブスピーカーの接続方法の違い

PA機材をセットアップする際、スピーカーにはアクティブタイプ(パワードスピーカー)とパッシブタイプの2種類があることを理解しておくことが重要です。これらは接続方法が大きく異なるため、適切に区別して扱う必要があります。

アクティブスピーカーはパワーアンプが内蔵されているタイプで、ミキサーから直接接続することができます。通常、ミキサーのMAIN OUTからXLRケーブルでアクティブスピーカーの入力(INPUT)に接続します。各スピーカーには電源ケーブルを接続する必要があり、音量調整はミキサー側だけでなく、スピーカー自体のボリュームコントロールでも行えます。

一方、パッシブスピーカーはパワーアンプを内蔵していないため、外部のパワーアンプを介して接続します。この場合、ミキサーからパワーアンプへはラインレベルのケーブル(XLRやTRS)で接続し、パワーアンプからスピーカーへは専用のスピーカーケーブルを使用します。スピーカーケーブルは一般的なラインケーブルより太く、大きな電力を安全に伝送できる設計になっています。

アクティブとパッシブを組み合わせたシステムも可能です。例えば、メインスピーカーにパッシブタイプ、モニタースピーカーにアクティブタイプを使うといった構成です。この場合、ミキサーからの出力を適切に分配する必要があります。多くのミキサーにはMAIN OUTの他にAUX OUTやMONITOR OUTなど複数の出力があるので、それらを活用しましょう。

初心者が特に注意すべき点は、パッシブスピーカーを直接ミキサーに接続しないことです。これは機器の故障につながる可能性があります。また、スピーカーケーブルとラインケーブルを間違えないよう、コネクターの形状や太さをよく確認することも重要です。

ステレオとモノラル設定に応じた配線テクニック

PA設備を構築する際、ステレオ(左右に分かれた音響)とモノラル(単一チャンネルの音響)のどちらを選ぶかは、会場の特性や目的によって異なります。それぞれに適した配線テクニックを理解することで、より効果的な音響環境を作り出せます。

ステレオ設定は、左右の定位感や空間的な広がりを表現したい場合に適しています。典型的なセットアップでは、ミキサーのL/R出力から左右のスピーカーを独立して接続します。音楽再生や楽器演奏中心のイベントでは、このステレオ構成により豊かな音場が得られます。ただし、ステレオ効果を十分に発揮するには、観客が左右のスピーカーからほぼ等距離にいる必要があるため、小〜中規模の会場に適しています。

一方、モノラル設定は、明瞭な音声伝達が最優先される場合や、大きな会場でパフォーマンスエリアが広い場合に使われます。スピーチ中心のイベントや、観客が広範囲に散らばる野外イベントなどがこれに当たります。モノラルでは、ミキサーの出力をL/Rに分けずに単一チャンネルとして扱い、必要に応じて複数のスピーカーに同じ信号を送ります。

ステレオからモノラルへの変換が必要な場合は、以下のような方法があります。

| 変換方法 | 実施方法 | 適した状況 |

|---|---|---|

| ミキサーでのモノ化 | ミキサーのモノボタンを押す、またはL/R出力をY字ケーブルで統合 | 全体をモノラルで出力したい場合 |

| 部分的なモノ化 | 特定のチャンネルのみパン設定を中央に固定 | ボーカルのみ中央に定位させたい場合 |

| 物理的な配置 | ステレオ出力のままスピーカー配置を工夫 | 部分的にステレオ効果を活かしたい場合 |

会場の音響特性を考慮したセッティングも重要です。例えば、反響が多い会場ではモノラル設定で明瞭さを優先し、残響が少ない乾いた会場ではステレオの広がりを活かすといった使い分けが効果的でしょう。ケーブルの配線も、ステレオではL/Rを明確に区別し、モノラルでは統合した経路を計画することがポイントです。

入力端子と出力端子の見分け方と接続の基本原則

PA機器をつなぎ合わせる際、まず理解すべきは「入力端子(INPUT/IN)」と「出力端子(OUTPUT/OUT)」の区別です。これらを正しく見分けて接続することが、トラブルのない音響セットアップの基本となります。

ほとんどの音響機器では、入力端子には「INPUT」「IN」「RETURN」などの表記があり、出力端子には「OUTPUT」「OUT」「SEND」といった表記が見られます。また、物理的な配置としては、入力端子は機器の左側や背面上部に、出力端子は右側や背面下部に配置されていることが多いです。ただし、これは機器によって異なるため、必ず表記を確認することが重要です。

基本的な接続原則として、常に「あるデバイスの出力(OUT)」から「次のデバイスの入力(IN)」へという流れで接続します。例えば、マイクの出力→ミキサーの入力→アンプの入力→スピーカーの入力というように、音の流れに沿って接続していきます。

また、機器によって入力端子のタイプも異なります。例えば、ミキサーの入力部には以下のようなタイプがあります:

- マイク入力(MIC IN):マイクからの微弱な信号を受け、適切に増幅します。通常XLR端子を使用。

- ライン入力(LINE IN):キーボードやCDプレーヤーなど、既に適度な信号レベルを持つ機器からの入力に使用。TRS端子やRCA端子が一般的。

- 楽器入力(INST IN/HI-Z):ギターやベースなどの高インピーダンス出力を直接接続するための入力。TS端子が多い。

これらの入力端子に対して適切な機器を接続しないと、音量が極端に小さかったり、逆に歪んだりする原因となります。特に注意すべきは、ライン入力にマイクを接続した場合、信号が小さすぎて音がほとんど出ないことや、マイク入力にラインレベルの機器を接続すると音が歪む可能性があることです。

接続する際のもう一つの重要なポイントは、すべての機器の電源を切った状態で行うことです。特にスピーカーへの接続は、パワーアンプの電源が切れていることを必ず確認してから行いましょう。電源が入った状態でケーブルを抜き差しすると、大きなノイズが発生したり、最悪の場合は機器の故障につながる恐れがあります。

正しい接続かどうか不安な場合は、まず小さな音量から試すことをおすすめします。ボリュームを最小にした状態で電源を入れ、少しずつ音量を上げながら音の出方をチェックしていくことで、安全に確認できます。

PA現場でのトラブルシューティングとメンテナンス

本番直前に「音が出ない」「ノイズが止まらない」という事態に直面した経験はありませんか?PA現場では予期せぬトラブルが発生しがちですが、基本的な対処法を知っていれば冷静に解決できることがほとんどです。ここでは、PA現場でよく起こるトラブルの診断方法や解決策、そしてトラブルを未然に防ぐためのメンテナンス方法を解説します。これらの知識を身につければ、本番中のパニック状態を避け、スムーズなイベント進行をサポートできるようになります。また、機材の寿命を延ばし、長期的なコスト削減にもつながりますよ。

代表的な接続ミスとその診断方法

PA現場での音響トラブルの多くは、単純な接続ミスが原因であることが多いものです。こうした問題を素早く解決するためには、系統的な診断アプローチが重要になります。

最も多い接続ミスは「音が出ない」というケースです。この場合、信号の流れに沿って順に確認していくことが効果的です。まず、マイクやギターなどの音源からミキサー、アンプ、スピーカーという流れで、各接続ポイントを一つずつチェックしましょう。特に確認すべきポイントは、入力と出力の取り違え、ケーブルの不完全な接続、ミュートボタンのオン状態、電源の未投入などです。

入出力の取り違えは初心者によく見られるミスで、例えばミキサーの出力(OUTPUT)からアンプの出力(OUTPUT)へ接続してしまうケースがあります。正しくは「前の機器の出力→次の機器の入力」という流れでつなぐことを徹底しましょう。

また、左右チャンネル(L/R)の取り違えも一般的です。ステレオシステムでは、赤が右(Right)、白または黒が左(Left)というカラーコードを覚えておくと間違いを減らせます。RCAケーブルなどでは特にこの色分けが重要です。

音質トラブルでは、「音は出るが歪んでいる」という症状もよくあります。この場合、各機器のゲイン(入力感度)設定やボリュームレベルを確認することが重要です。特にミキサーの入力ゲインが高すぎると、信号が歪む原因になります。

ノイズやハウリング発生時の原因特定と対処法

PA現場で頭を悩ませるトラブルの代表格が「ノイズ」や「ハウリング」です。これらの問題は音質を著しく低下させるだけでなく、イベントの円滑な進行を妨げる原因になりますので、素早い対応が求められます。

まず、ハウリング(フィードバック)はマイクとスピーカーの位置関係が主な原因です。マイクがスピーカーの前に位置していたり、スピーカーに向けられていたりすると発生しやすくなります。対処法としては、マイクとスピーカーの位置を変える、マイクの向きを調整する、EQでフィードバックしている周波数帯を下げるなどが効果的です。

次に、「ブーン」という低音のノイズは、グラウンドループが原因であることが多いです。グラウンドループとは、複数の機器が異なる経路で接地され、電位差が生じることで発生します。これを解決するには、DIボックスの使用やグラウンドリフトスイッチを適切に設定することが有効です。

「ジー」や「サー」という高周波ノイズは、主に外部干渉や不適切なケーブル使用が原因です。対策としては、シールド性能の高いケーブルを使用する、電源ケーブルと音声ケーブルを離して配線する、干渉源(照明機器や携帯電話など)から機材を遠ざけるなどが挙げられます。

継続的な「カチカチ」や断続的なノイズは、接触不良や断線の兆候であることが多いです。この場合、問題のあるケーブルを特定して交換することが最も確実な解決法となります。診断方法としては、ケーブルを一本ずつ交換していくことで原因を特定できます。

| ノイズの種類 | 主な原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| ハウリング(キーン) | マイク・スピーカー位置関係 | 位置調整、EQ調整 |

| 低音ノイズ(ブーン) | グラウンドループ | DIボックス使用、接地方法変更 |

| 高周波ノイズ(ジー、サー) | 外部干渉、不良ケーブル | シールドケーブル使用、配線経路変更 |

| 断続的ノイズ(カチカチ) | 接触不良、断線 | ケーブル交換、コネクター清掃 |

このようなノイズ対策は、事前の予防が最も効果的です。高品質なケーブルの使用、適切な配線計画、定期的な機材チェックを心がけることで、多くのノイズ問題を未然に防ぐことができます。

緊急時に役立つケーブル修理の基礎知識

本番中にケーブルが突然断線してしまった場合、即座に対応できる修理知識は非常に重要です。基本的な修理テクニックを知っておくことで、緊急事態でも落ち着いて対処できるようになりましょう。

まず、PA担当者として常に携帯しておきたい簡易修理キットを紹介します。テスターやマルチメーター、ワイヤーストリッパー、はんだごて(モバイルタイプ)、絶縁テープ、予備のコネクター(XLR、フォーン、RCAなど)、熱収縮チューブ、そして基本的な工具(ドライバー、ペンチなど)があれば、多くの緊急修理に対応できます。

XLRケーブルの断線は比較的修理しやすいトラブルです。まずテスターでどの線が断線しているかを確認します。次に、問題がある部分を切断し、ワイヤーストリッパーで各線の被覆を剥きます。もし携帯用はんだごてがあれば、新しいXLRコネクターをはんだ付けするのが確実ですが、緊急時には絶縁テープで各線をしっかり分離し、コネクター内部で接続するという応急処置も可能です。

フォーンプラグの修理も同様の手順で行えますが、よくある断線箇所はプラグの根元部分です。この場合、断線部分より少し余裕を持って切断し、新しいプラグを取り付けます。TRS(ステレオ)プラグの場合は、チップ、リング、スリーブの接続先を間違えないよう注意が必要です。

緊急時の応急処置とはいえ、修理後はテスターで導通と絶縁を確認することが重要です。さらに、低音量で動作テストを行い、ノイズやショートがないことを確認してから使用しましょう。ただし、こうした現場での修理はあくまで一時的な措置であり、イベント後には適切に再修理または交換することをおすすめします。

ケーブルの適切な保管とメンテナンス方法

PA機器の中でも最も酷使されるのがケーブル類です。適切なメンテナンスと保管方法を知ることで、ケーブルの寿命を大幅に延ばし、トラブルを未然に防ぐことができます。

ケーブルを巻く際の基本は「8の字巻き」または「オーバーアンダー巻き」と呼ばれる方法です。ケーブルを自然なカーブに沿って巻くことで、内部の導線に不要なねじれやストレスを与えないようにします。特にXLRケーブルやマイクケーブルでは、この巻き方が重要です。逆に、肘や手首に強く巻き付けたり、きつく折り曲げたりする巻き方は内部の導線を傷め、早期断線の原因となるため避けましょう。

保管時には、湿気や極端な温度変化を避けることも重要です。ケーブルバッグやケーブルボックスを使用し、直射日光の当たらない涼しく乾燥した場所に保管するのが理想的です。また、重いアンプやスピーカーをケーブルの上に置くことも避けるべきです。

定期的なメンテナンスとしては、まずコネクター部分の清掃が挙げられます。特にXLRコネクターのピンやフォーンプラグの接点は、接触不良の原因となる汚れが溜まりやすいため、専用のクリーナーや無水アルコールで定期的に清掃するとよいでしょう。また、ケーブルの外皮に切れ目や擦れがないか、コネクター部分が緩んでいないかなども定期的にチェックすることをおすすめします。

長期間使用していないケーブルを再び使用する際は、必ずテスターでの導通チェックと低音量での動作テストを行いましょう。これにより、ライブやイベント本番での突然のトラブルを防ぐことができます。

PA機材セットアップ前の確認ポイント

PA機材のセットアップ前に総合的なチェックを行うことで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。特にイベント当日は時間的制約があるため、効率的かつ網羅的な確認が重要です。以下に、主要な確認ポイントをご紹介します。

まず、機材の物理的な状態を確認します。全てのケーブルに目視で確認できる損傷(外皮の裂け、コネクターの変形など)がないか、コネクターがしっかりと固定されているかをチェックします。特に頻繁に使用するマイクケーブルやスピーカーケーブルは入念に確認しましょう。

次に、電源関係の確認です。会場の電源容量が機材の総消費電力に対して十分かを確認し、アースが適切にとれているかも重要なポイントです。電源ケーブルの配置も計画し、音声ケーブルとの交差を最小限に抑えるよう配慮します。

接続前には、各機器の入出力端子の種類や信号レベルの互換性を確認することも大切です。例えば、マイクレベル出力をライン入力に直接接続すると音量が極端に小さくなりますし、逆にライン出力をマイク入力に接続すると歪みの原因となります。

また、ワイヤレスマイクを使用する場合は、あらかじめ周波数設定を確認し、複数のシステムを使用する際には周波数間の干渉がないように調整しておきます。最近では、使用可能な周波数帯の制限も厳しくなっていますので、法令に準拠した設定であることも確認してください。

実際のセットアップ時には、以下のようなチェックリストを手元に置いておくと便利です。

セットアップ完了後も、実際に低音量から徐々に音量を上げながら総合的な動作チェックを行うことをおすすめします。特に複数のマイクやライン入力を使用する場合は、それぞれの入力チャンネルを個別にテストすることが重要です。

まとめ

この記事を最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。PA機材の接続は初心者にとって混乱しやすい分野ですが、基本を理解すれば音響トラブルを大幅に減らすことができます。ここでは、この記事で解説した音響ケーブル選びと接続の重要ポイントをおさらいします。

- バランス接続はノイズに強く長距離伝送に適し、アンバランス接続は短距離用として使い分ける

- XLRケーブルはマイク接続に最適で、フォーンケーブルは楽器やライン接続、スピコンケーブルはスピーカー専用

- 機器の信号レベル(マイク・ライン・スピーカー)に合ったケーブルを選ぶことで音質と機器を保護できる

- 会場規模に合わせたケーブル長さを選び、使用予定より20~30%長いものを用意すると安心

- 接続は「出力→入力」の原則を守り、電源投入は「音源側→スピーカー側」の順序が基本

音響ケーブルの知識はPA担当者にとって、良質な音作りの第一歩です。この記事で紹介した基本原則を実践し、適切なケーブル選びと正しい接続方法を身につければ、次回のライブやイベントでより自信を持って機材セットアップができるようになります。また、定期的なメンテナンスや適切な保管もケーブルの寿命を延ばし、長期的なコスト削減につながります。ぜひこの知識を現場で活かしてみてください。