【2025年決定版】ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いとは?初心者にもわかる選び方解説

「このマイク、私の声に合ってないかも…」と悩んだことはありませんか?

マイク選びは音楽活動や配信の質を大きく左右するにも関わらず、初心者にとっては「ダイナミック」や「コンデンサー」といった専門用語の壁が立ちはだかります。しかし、実はマイクの種類による違いを理解すれば、あなたの用途に最適なタイプを選ぶことは難しくありません。

本記事では、PA初心者の方でも理解できるよう、両タイプの特性や仕組みをわかりやすく解説し、あなたの活動に合った選び方をご紹介します。この記事を読むことで、自信を持ってマイク選びができるようになり、より良い音でのパフォーマンスや録音が実現できるでしょう。

ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違い:特性と用途の徹底比較

ヘッドホンから流れる歌声の豊かな響き、楽器の繊細な音色、そしてライブ会場から届く力強いボーカル。これらの音体験を左右する重要な要素の一つが「マイク選び」です。PAの世界では、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクという二大勢力が長年にわたり活躍していますが、その違いを正しく理解している人は意外と少ないものです。

ここでは、それぞれの特性や用途を徹底的に比較し、あなたの音楽活動や配信環境に最適なマイクを選ぶための知識を提供します。適切なマイク選びができれば、あなたの表現したい音をより忠実に捉え、リスナーに届けることが可能になります。また、無駄な出費を抑え、長期的に満足できる音響環境を構築するためのポイントもお伝えします。

音質と感度の違い:それぞれのマイクが得意とする音域と特性

ダイナミックマイクとコンデンサーマイクを聴き比べると、まるで同じ楽器を違う奏者が演奏しているかのような違いを感じることがあります。この違いは単なる価格差ではなく、それぞれの特性に由来しています。

ダイナミックマイクは中低域の音を豊かに捉える特性があり、ボーカルやギターアンプ、ドラムといった比較的音圧の高い音源に適しています。特にShureのSM58などの定番モデルは、ライブ環境での使用を想定して設計されており、大音量でも歪みにくい特徴を持っています。感度は比較的低いため、周囲の環境音やノイズを拾いにくく、ハウリングにも強いという利点があります。

一方、コンデンサーマイクは高域の繊細な表現に優れ、アコースティック楽器やピアノ、ボーカルの細かなニュアンスまで捉えることが可能です。AKGやAudio-Technica(AT)などのメーカーが提供するモデルは、レコーディングスタジオでの使用に適しており、空気感までも録音できる高い感度が特徴です。ただし、その感度の高さゆえに、周囲の環境音も拾いやすいという点には注意が必要です。

マイクを選ぶ際には、録音する音源の特性と使用環境を考慮しましょう。力強さを求めるならダイナミック、繊細さを求めるならコンデンサーという選択が基本となりますが、両方の良さを活かしたハイブリッドな使い方も可能です。

構造と耐久性の比較:ライブやスタジオでの使用に影響する要素

マイクの内部構造は、その耐久性や使用可能な環境に大きく影響します。この違いを理解することで、長期的に満足できるマイク選びができるようになるでしょう。

ダイナミックマイクは、コイルが取り付けられたダイアフラムが振動し、磁石との間で電気信号を生み出す「電磁誘導」の原理で動作します。この構造はシンプルで頑丈なため、過酷なライブ環境でも安心して使用できます。多少の衝撃や落下、湿気や湿度の変化にも比較的強く、屋外でのイベントや移動の多いミュージシャンに適しています。

これに対してコンデンサーマイクは、帯電した極めて薄いダイアフラムが音の振動によって静電容量を変化させ、それを電気信号に変換する仕組みです。この精密な構造により繊細な音を捉えられる反面、衝撃や湿気に弱いという特性があります。主に室内の安定した環境での使用が推奨され、自宅スタジオやプロの収録施設で活躍します。

以下の表は、それぞれのマイクの構造的特徴と推奨される使用環境をまとめたものです。

| マイクの種類 | 構造的特徴 | 耐久性 | 最適な使用環境 |

|---|---|---|---|

| ダイナミック | シンプルな電磁誘導方式 | 高い(衝撃・湿気に強い) | ライブハウス、屋外イベント、移動が多い場合 |

| コンデンサー | 精密な静電容量方式 | 要注意(衝撃・湿気に弱い) | スタジオ、自宅録音、安定した室内環境 |

この表を参考に、あなたの主な活動場所や使用頻度に合わせてマイクを選びましょう。プロの現場では、用途に応じて両タイプを使い分けることが一般的です。

必要な機材と接続方法:ファンタム電源が必要な理由と準備すべき環境

マイクを選ぶ際には、それを使うために必要な周辺機器についても理解しておくことが重要です。特にコンデンサーマイクを検討している場合は、追加で準備すべきものがあります。

ダイナミックマイクは基本的に外部電源を必要としないため、XLRケーブルでミキサーやオーディオインターフェースに直接接続するだけで使用できます。その単純さがライブ現場での扱いやすさにつながっています。

一方、コンデンサーマイクは動作のために「ファンタム電源」と呼ばれる直流電源(一般的に48V)が必要です。これは、精密な内部回路を動かし、繊細な音を捉えるために欠かせないものです。ファンタム電源は多くのミキサーやオーディオインターフェースに標準で搭載されていますが、購入前に確認することをおすすめします。

接続の基本手順としては、まずマイクの電源がオフになっていることを確認し、XLRケーブルでミキサーやインターフェースに接続します。コンデンサーマイクの場合は、接続後にファンタム電源をオンにします。この順序を守ることで、機器へのダメージやノイズの発生を防ぐことができます。

初めてマイクを購入する方は、以下の機材も合わせて検討するとよいでしょう。

今すぐ行動に移しましょう:あなたが検討しているマイクの仕様書を確認し、必要な電源や接続方法を理解してください。すでに持っている機材との互換性も確認することで、購入後のトラブルを防ぐことができます。

価格帯の違い:初期投資と長期的なコストパフォーマンス

マイク選びにおいて、予算は重要な判断基準の一つです。しかし、単純な価格の高低だけでなく、長期的なコストパフォーマンスも考慮する必要があります。

ダイナミックマイクは一般的に5,000円〜30,000円程度で購入可能で、初期投資が比較的少なくて済みます。特に人気の高いShure SM58などは中価格帯(15,000円前後)でありながら、プロの現場でも使われる信頼性を持っています。追加機材もほとんど必要ないため、トータルコストを抑えられるでしょう。

コンデンサーマイクは10,000円台のエントリーモデルから、数十万円の高級モデルまで幅広い価格帯が存在します。AKGやATのエントリーモデルは2万円前後で入手可能ですが、ファンタム電源対応のオーディオインターフェースやショックマウントなど、周辺機器も含めると初期投資は高くなりがちです。

以下の表は、典型的な初期セットアップと価格の目安です。

| セットアップ | 含まれる機材 | 価格帯の目安 |

|---|---|---|

| ダイナミックマイク入門セット | マイク、XLRケーブル、シンプルなスタンド | 20,000円〜30,000円 |

| コンデンサーマイク入門セット | マイク、XLRケーブル、オーディオインターフェース、ポップフィルター、ショックマウント | 40,000円〜60,000円 |

| プロ仕様ダイナミックセット | 高級マイク、高品質ケーブル、プロ用スタンド | 50,000円〜100,000円 |

| プロ仕様コンデンサーセット | 高級マイク、高品質インターフェース、各種アクセサリー | 100,000円〜 |

コストパフォーマンスを考えるなら、今の用途だけでなく将来の発展も視野に入れましょう。例えば、ライブ活動がメインでも、いずれ自宅でのレコーディングも考えているなら、耐久性のあるコンデンサーマイクと基本的な周辺機器に投資するのが賢明かもしれません。また、USBマイクは手軽に始められる反面、将来的な拡張性では制限があることも念頭に置いておくとよいでしょう。

マイクの仕組みを理解する:音がどのように電気信号に変わるのか

ここでは、毎日のように耳にしている美しい歌声や迫力ある楽器の音がどのようにしてマイクを通して私たちに届くのか、その舞台裏に迫ります。マイクは単なる「音を拾う道具」ではなく、空気の振動という物理現象を電気信号という全く別の形態に変換する精密な装置なのです。

この変換プロセスの違いが、それぞれのマイクの個性や音質、使い勝手を決定づけています。原理を理解することで、なぜあるマイクは繊細な高音に強く、別のマイクは大音量でも歪まないのかといった特性の違いが見えてくるでしょう。また、録音やライブの目的に合わせた最適なマイク選びができるようになり、あなたの音楽活動や配信の質を大きく向上させることが可能になります。

マイクの基本原理:音の振動を捉える仕組み

私たちが「音」として認識しているものは、実は空気の振動です。誰かが話すとき、楽器を演奏するとき、その音源は周囲の空気を振動させ、その振動が波として耳に届くことで音として認識されます。マイクはこの空気の振動を捉え、それを電気信号に変換する装置です。

マイクの心臓部とも言えるのが「ダイアフラム」と呼ばれる薄い振動板です。この振動板は空気の振動に合わせて動き、その動きを何らかの方法で電気信号に変換します。この変換方式の違いによって、マイクは大きく「ダイナミック型」と「コンデンサー型」に分類されます。

変換の過程では、音の強弱(音圧)は電気信号の強弱(電圧の大きさ)に、音の高低(周波数)は電気信号の速さ(周波数)に対応します。この対応関係がどれだけ正確かによって、マイクの音質や特性が決まるのです。

例えば、より薄く軽いダイアフラムを持つマイクほど繊細な音の変化に素早く反応できますが、その分デリケートで衝撃に弱くなる傾向があります。逆に、堅牢なダイアフラムを持つマイクは耐久性に優れていますが、微細な音の変化を捉えるのは苦手かもしれません。

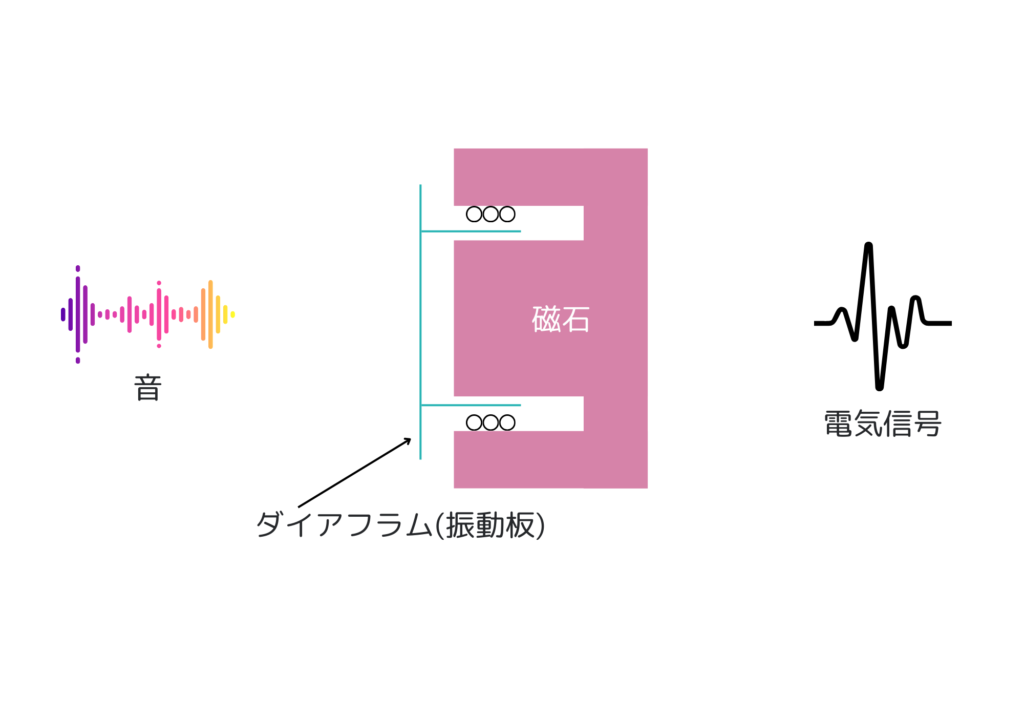

ダイナミックマイクの動作原理:磁石とコイルによる電磁誘導方式

ダイナミックマイクは、中学校の理科で習う「電磁誘導」の原理を応用した装置です。その仕組みはスピーカーの逆バージョンと考えるとわかりやすいでしょう。

ダイナミックマイクの内部では、ダイアフラムに小さなコイル(導線を巻いたもの)が取り付けられており、そのコイルが磁石の周りに配置されています。音の振動によってダイアフラムが動くと、それに連動してコイルも磁石の磁界の中で動きます。このコイルの動きが電磁誘導を引き起こし、コイルの中に電流が発生するのです。

この方式の最大の特徴は、外部電源を必要としない点です。音のエネルギーだけで電気信号を生み出せるため、電池やファンタム電源なしでも使用可能です。また、構造がシンプルで頑丈なため、ライブやツアーなどの過酷な環境でも安心して使えます。大音量の音源(ドラムやギターアンプなど)の前に置いても壊れにくいという利点もあります。

ただし、コイルと磁石の組み合わせには質量があるため、ダイナミックマイクは高域の繊細な音を捉えるのが比較的苦手です。そのため、中低域を中心とした力強いサウンドの収録に適しており、特にライブでのボーカルマイクとして人気のShure SM58などはこのタイプです。

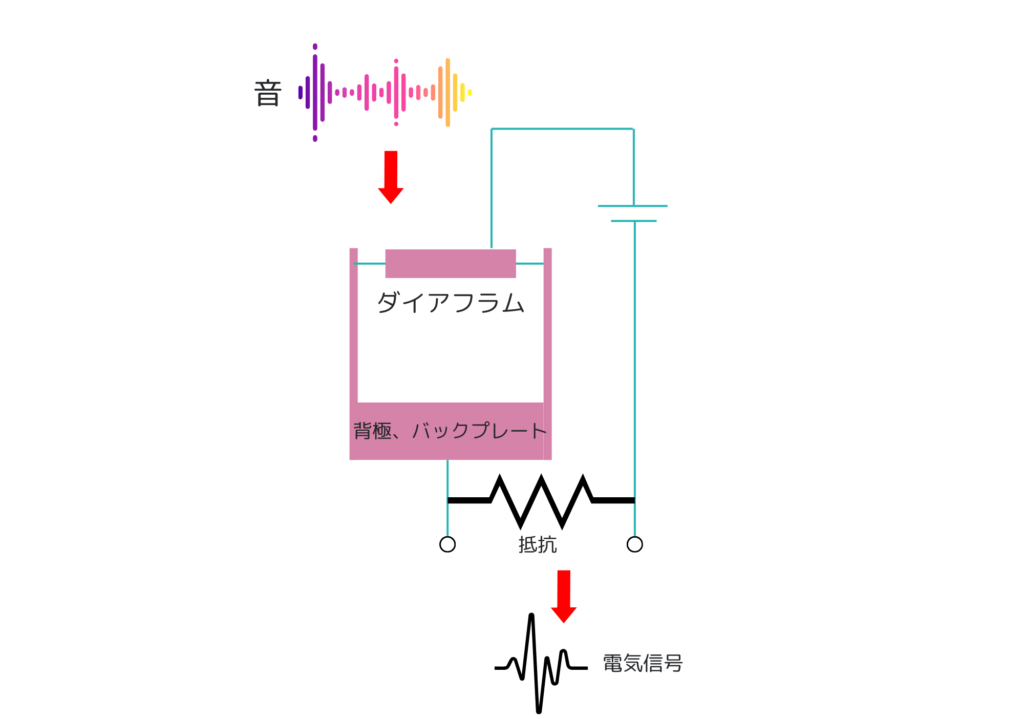

コンデンサーマイクの動作原理:電極間の静電容量変化を利用する方法

コンデンサーマイクは、その名の通り「コンデンサー(静電容量)」の性質を利用しています。コンデンサーとは電気を蓄える装置で、2枚の金属板(電極)が向かい合い、その間に絶縁体がある構造をしています。

コンデンサーマイクでは、2枚の電極のうち1枚が極めて薄い金属膜でできたダイアフラムになっており、もう1枚は固定された「背極板」と呼ばれる電極です。この2枚の電極間には電圧がかけられており(ここにファンタム電源が必要な理由があります)、ダイアフラムが音の振動で動くと、2枚の電極間の距離が変化します。

この距離の変化によって静電容量が変化し、それが電気信号の変化として取り出されるのです。ダイナミックマイクと比べてダイアフラムが非常に軽いため、空気の微細な振動にも敏感に反応し、広い周波数帯域を均一に捉えることができます。

コンデンサーマイクの特徴は、何と言ってもその繊細さと高感度です。ボーカルの息づかいやアコースティック楽器の豊かな倍音まで忠実に録音できるため、スタジオレコーディングでは欠かせない存在となっています。AKGやAudio-Technica(AT)などの有名メーカーは、さまざまな価格帯のコンデンサーマイクを提供しています。

ただし、その高感度ゆえに周囲のノイズも拾いやすく、また湿気や衝撃に弱いという面もあります。さらに、動作に電源が必要なため、使用にはファンタム電源対応のミキサーやオーディオインターフェースが必須です。

指向性とパターン:単一指向性・無指向性・双指向性の違いと選び方

マイクを選ぶ際に重要なもう一つの要素が「指向性」です。指向性とは、マイクがどの方向からの音を拾うかという特性を指します。主な指向性パターンには以下のようなものがあります。

単一指向性(カーディオイド):マイク正面からの音を最も良く拾い、側面からの音は程度に拾い、背面からの音はほとんど拾いません。ハート型の集音パターンを持つことから「カーディオイド(心臓形)」とも呼ばれます。ライブでのボーカルや楽器の収録に最適で、周囲のノイズや他の音源からの音を抑える効果があります。

無指向性(オムニ):あらゆる方向からの音を均等に拾います。自然な音場感を録音したい場合や、複数の音源を一度に収録したい場合に適していますが、周囲のノイズも拾いやすいという特徴があります。

双指向性(フィギュア8):マイクの前面と背面からの音を拾い、側面からの音はほとんど拾いません。数字の「8」のような集音パターンを持ちます。二人の対談や向かい合った楽器の収録に便利です。

以下の表で、各指向性パターンの特徴と適した用途をまとめています。

| 指向性パターン | 集音特性 | 適した用途 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 単一指向性<br>(カーディオイド) | 正面の音を主に拾う | ライブボーカル、楽器個別収録 | ハウリングに強い、周囲のノイズを抑制 | 音場感がやや不自然になることも |

| 無指向性<br>(オムニ) | 全方向の音を均等に拾う | 自然な音場の収録、複数音源の同時収録 | 自然な音場感、低域の再現性が高い | 周囲のノイズも拾う、ハウリングしやすい |

| 双指向性<br>(フィギュア8) | 前後の音を拾い、横からの音は拾わない | 対談、向かい合った演奏の収録 | 二つの音源を分離して収録可能 | 側面に音源があると拾いにくい |

あなたの使用環境と目的に合った指向性を選びましょう。例えば、ノイズの多い環境での収録や、ライブパフォーマンスでは単一指向性が安全です。一方、静かなスタジオで自然な音場を大切にする場合は無指向性、二人の会話を一本のマイクで収録したい場合は双指向性が適しているでしょう。

今すぐできるアクションとして、お持ちのマイクの指向性を確認し、その特性を活かした配置を試してみてください。例えば単一指向性マイクなら、拾いたくない音源(モニタースピーカーやノイズ源)がマイクの「死角」(音を拾いにくい方向)に来るよう配置することで、よりクリアな収録が可能になります。

用途別マイク選びガイド:あなたの活動に最適なタイプ

ここでは、音楽活動や配信、録音など、さまざまな目的に合わせたマイク選びの指針をご紹介します。「とにかく良いマイクが欲しい」と思っても、実は用途によって最適なマイクは大きく異なります。ライブで使うなら堅牢さと音圧耐性が必要ですし、自宅録音なら繊細な音質と扱いやすさのバランスが重要になるでしょう。また、声を録るのか楽器を録るのかによっても選ぶべきマイクは変わってきます。

このガイドを読むことで、あなたの活動に最適なマイクタイプがわかり、限られた予算で最大の効果を得られるようになります。音の入り口となるマイク選びを最適化することは、あなたの音楽活動や配信の質を一段階上げるための重要な第一歩なのです。

ライブパフォーマンスに適したマイク:環境ノイズや音圧を考慮した選択

ライブパフォーマンスの現場は、マイクにとって過酷な環境です。大音量のPA環境、ステージ上の振動、時には雨や湿気との戦いになることもあります。こうした状況では、ダイナミックマイクが圧倒的に優位です。

ダイナミックマイクの代表格であるShure SM58は、その耐久性と信頼性からライブシーンで絶大な支持を得ています。このタイプのマイクは構造がシンプルで頑丈なため、過酷な環境でも安定して動作します。また、感度が比較的低めに設計されているため、周囲の環境ノイズを拾いにくく、ハウリングにも強いという特性を持っています。

ライブでマイクを選ぶ際のポイントは、以下の点に注目すると良いでしょう。

ライブでのテクニックとして、マイクとの距離を一定に保つことで音量の安定化が図れます。また、「近接効果」といって、マイクに近づけると低音が増幅される特性を利用して、声の太さをコントロールすることも可能です。

自宅録音・配信向けのマイク選び:騒音対策と音質のバランス

自宅での録音や配信では、プロのスタジオとは異なり、完全な防音環境を確保することが難しいものです。そのため、マイク選びでは音質の良さだけでなく、周囲のノイズをいかに拾わないかという点も重要になります。

コンデンサーマイクは高感度で繊細な音を捉えられる反面、エアコンの音やキーボードのタイピング音、室外の騒音まで拾ってしまうこともあります。一方、ダイナミックマイクは感度が低めで扱いやすいものの、繊細な表現では物足りなさを感じることもあるでしょう。

自宅環境でのマイク選びは、以下のポイントを考慮すると良い結果が得られます。

最近のUSBマイクは音質も向上し、XLR接続の専門機材に近い性能を発揮するモデルも増えています。初めての一本としては、手軽に使えるUSBマイクから始めて、徐々に環境を整えていくアプローチもおすすめです。

今すぐ実践してみましょう:あなたの自宅の録音環境を見直し、最も静かな場所や時間帯を特定してください。それに合わせたマイクを選ぶことで、プロレベルの録音が自宅でも可能になります。

楽器収音に適したマイクタイプ:楽器別のおすすめ選択

楽器の音を録音する場合、その楽器の音色や音域、音圧レベルに合わせたマイク選びが重要です。代表的な楽器ごとに最適なマイクタイプを見ていきましょう。

アコースティックギターは、繊細な弦の振動や共鳴を捉える必要があるため、小型のコンデンサーマイクが適しています。ギターの表面から15〜30cm離した位置に設置し、12フレット付近から音孔にかけての位置を狙うと、バランスの良い音が録れるでしょう。

ドラムセットは複数のマイクを使い分けるのが理想的です。キックドラムには低音に強いダイナミックマイク、スネアドラムにも耐久性の高いダイナミックマイク、そしてシンバルやオーバーヘッドには繊細な高域を捉えられるコンデンサーマイクという組み合わせが一般的です。

以下の表は、楽器別のおすすめマイクタイプをまとめたものです:

| 楽器 | 推奨マイクタイプ | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| アコースティックギター | 小型コンデンサーマイク | 繊細な響きと高域を捉える。位置は音孔と12フレットの間が基本 |

| エレキギターアンプ | ダイナミックマイク | 高音圧に強く、中域の厚みを表現。スピーカーコーンの端と中心の間に |

| ドラム(キック) | 大口径ダイナミックマイク | 低域の豊かさを捉える。キックドラム専用設計のものが理想的 |

| ピアノ | ステレオペアのコンデンサーマイク | 広い音域と立体的な響きを録るため、2本使いが基本 |

| 管楽器 | 中〜大型コンデンサーマイク | 息づかいも含めた繊細な表現を録音可能 |

楽器収録では、マイクの位置や角度によって音色が大きく変わることを理解し、実際に録音しながら最適な位置を探る姿勢が重要です。また、複数の楽器を同時に録音する場合は、それぞれのマイクの指向性を考慮して、音の分離を意識したセッティングを心がけましょう。

ボーカル録音のためのマイク選び:声質と録音環境から考えるポイント

ボーカル録音では、その人の声質と録音環境に合わせたマイク選びが重要です。声質は千差万別で、高域が豊かな声、中低域が魅力的な声、パワフルな声、繊細な声など様々です。その特性を最大限に活かすマイク選びができると、録音の質が格段に向上します。

高域が魅力的な声にはフラットな周波数特性を持つコンデンサーマイクが適しています。AKGやAudio-Technica(AT)の中〜高価格帯のモデルは、繊細な高域の表現に優れており、声の透明感を引き出せるでしょう。一方、中低域が特徴的な声には、その周波数帯に山を持つダイナミックマイクも選択肢になります。

ボーカル録音時によく起きる問題として「ポップノイズ」があります。「パ行」や「バ行」などの破裂音が強く出てしまう現象ですが、これを防ぐためにはポップフィルターの使用が効果的です。また、マイクとの距離を10〜20cm程度確保し、やや上から下に向けてセッティングすることでも軽減できます。

録音環境については、反響を抑えるための工夫が必要です。完全な防音室がなくても、厚手のカーテンや本棚などで囲まれた空間、またはクローゼットの中などが簡易的な録音ブースとして機能します。反響が多い環境では、マイクに近づいて歌うことで直接音と反射音の比率を改善できる場合もあります。

ボーカル録音では、マイクの特性だけでなく、録音した後の処理(コンプレッションやEQ)も重要ですが、基本的には「良い音源を録る」ことが最優先です。最高の録音機材でも、部屋の響きや声質とマイクの相性が合わなければ良い結果は得られません。自分の声に合ったマイクを見つけるには、可能ならば実際に試してみることが一番確実な方法です。

ゲーム実況・ボイスチャットに最適なマイク:クリアな音声を届けるための選択

ゲーム実況やオンラインミーティング、ポッドキャストなど、話し声を中心とした用途では、音質の良さと同時に使いやすさも重要な要素です。特にゲーム実況では、キーボードやマウスの操作音を拾わずにクリアな声だけを届けることが求められます。

このような用途に最適なのは、USBダイナミックマイクです。ダイナミックマイクは感度が比較的低く周囲のノイズを拾いにくいため、完全な防音環境がなくても使いやすいという特長があります。USB接続であれば専用のオーディオインターフェースも不要で、パソコンに繋ぐだけですぐに使えるという手軽さも魅力です。

ゲーム実況やボイスチャットでのマイク選びのポイントは以下の通りです。

実況やチャット用のマイク設定では、適切なゲイン(入力感度)調整が重要です。声が小さすぎると聞き取りにくく、大きすぎると歪んでしまいます。多くのUSBマイクにはゲイン調整つまみが付いていますので、実際に録音しながら最適なレベルを見つけましょう。

また、マイクの位置も重要です。口から10〜15cm程度離し、やや斜め上から口に向けるように設置すると、呼気の直撃を避けつつクリアな音声を録ることができます。長時間の使用では、マイクの位置が変わらないよう安定したアームやスタンドを使うことも大切です。

ノイズ対策として、ソフトウェア側でノイズゲートやノイズリダクションを適用することも効果的です。OBS StudioやStreamlabs OBSなどの配信ソフトには、これらの機能が標準で搭載されています。適切に設定することで、キーボードの音やマウスのクリック音を大幅に軽減することが可能です。

初心者におすすめのマイクと実践的な使い方

ここでは、PA初心者の方がはじめてマイクを購入する際の選び方と、その使いこなし方についてご紹介します。音楽活動や配信を始めたばかりの方にとって、マイク選びは難しいものです。価格帯も数千円から数十万円まで幅広く、同じような外見でも特性が大きく異なるため、どれを選べばよいのか迷ってしまうことでしょう。しかし、自分の用途や予算に合わせて適切なマイクを選べば、音楽活動や配信の質が格段に向上します。

この章では、初期投資を抑えつつも長期的に使える製品の選び方や、マイクの性能を最大限に引き出す使い方まで、初心者の方が最初につまずきやすいポイントを中心に解説します。これから先、あなたの音楽活動が広がっていくことを想定した、長期的な視点でのマイク選びのヒントも盛り込みました。

予算別おすすめダイナミックマイク:エントリーモデルから実力派まで

ダイナミックマイクは耐久性に優れ、様々な環境で安定して使用できることから、PA初心者の最初の一本として最適です。予算別に見ていくと、選択肢はさらに明確になります。

まず1万円以下の予算帯では、Audio-Technica ATR2100xやSamson Q2Uなどのモデルがコストパフォーマンスに優れています。これらは USB/XLR両対応の製品が多く、将来的な機材の拡張も視野に入れやすいという利点があります。手軽に始めたいけれど、音質も妥協したくないという方におすすめです。

1〜3万円の予算帯になると、業界標準とも言える Shure SM58が選択肢に入ってきます。ライブやレコーディングなど幅広い用途で長年愛用されており、その信頼性の高さから「一本持っていれば間違いない」と言われるモデルです。特にライブでの使用を考えている方には最適で、その耐久性から長期的に見れば非常にコスパの良い選択と言えるでしょう。

3万円以上の予算があれば、Shure SM7BやElectro-Voice RE20などのブロードキャスト用のハイエンドモデルも視野に入ります。これらは放送局でも使われる高品質なマイクで、特にボーカルやナレーションの録音において豊かな低域と明瞭な中高域を実現します。

注意すべき点として、「高いほど良いマイク」とは限らないという事実があります。用途に合った特性を持つマイクを選ぶことが何より重要です。例えば、細く澄んだ声質の方が低域が豊かなマイクを使うことで、より厚みのあるボーカルを実現できる場合もあります。

マイク本体を選ぶ際には、付属品や別途必要な機材も考慮しましょう。マイクスタンド、XLRケーブル、ポップフィルター、場合によってはオーディオインターフェースなども必要になるかもしれません。これらの周辺機器も含めた総予算で考えることが大切です。

目的別おすすめコンデンサーマイク:用途に合わせた選び方

コンデンサーマイクは高感度で繊細な音を捉えられることから、特に自宅での録音や配信に適しています。目的別に最適なモデルを見ていきましょう。

自宅録音向けのエントリーモデルとしては、Audio-Technica AT2020やAKG P120などが人気です。2万円前後という手頃な価格ながら、十分な音質を備えており、ボーカル録音からアコースティック楽器の収録まで幅広く対応できます。USB版も販売されているため、オーディオインターフェースを持っていない方でも手軽に始められるでしょう。

配信やポッドキャスト向けには、Blue Yeti や HyperX QuadCastなどのUSBコンデンサーマイクが使いやすいでしょう。これらは複数の指向性パターンを切り替えられる機能を持ち、一人での配信から複数人での対談まで柔軟に対応できます。また、モニタリング用のヘッドホン出力を備えているため、リアルタイムで自分の声を確認しながら話すことが可能です。

楽器収音に特化したモデルとしては、小型のペンシルタイプのコンデンサーマイク(Rode NT5など)が挙げられます。これらはアコースティックギターやピアノなど、繊細な楽器の音色を忠実に捉えるのに適しています。特にステレオ録音の場合は、同じ特性を持つマイクを2本使うことでより自然な音場を再現できます。

コンデンサーマイクを選ぶ際には、大口径か小口径かという点も重要です。大口径(約1インチ以上のダイアフラムを持つもの)は豊かな低域と繊細な高域を実現し、主にボーカル向けです。一方、小口径は正確な音の定位と自然な音場感に優れ、楽器や環境音の収録に向いています。

初心者がコンデンサーマイクを使う際の注意点として、必ずファンタム電源(48V電源)が必要であることが挙げられます。多くのオーディオインターフェースやミキサーにはファンタム電源が内蔵されていますが、購入前に確認することをおすすめします。また、コンデンサーマイクは湿気や衝撃に弱いため、保管方法や取り扱いにも注意が必要です。

マイクの正しい使い方:距離や角度による音質の変化

マイクを最大限に活かすには、適切な使い方を知ることが重要です。マイクと音源の距離や角度は、音質に大きな影響を与えます。

まず、距離の基本原則として、ボーカルの場合は10〜20cm程度の距離を保つのが一般的です。近すぎると「近接効果」と呼ばれる現象により低音が強調され、音が籠もったり、ポップノイズ(「パ行」「バ行」などの破裂音)が目立ったりすることがあります。逆に遠すぎると、部屋の反響が増え、またマイクのゲイン(感度)を上げる必要が生じるため、ノイズも増えてしまいます。

近接効果は、時には意図的に活用することもできます。例えば、細い声質の方がマイクに近づくことで、より太く豊かな声に聞こえる効果が得られる場合があります。逆に、声量のある方は少し距離を取ることで、よりバランスの良い録音ができるでしょう。

マイクの角度も重要なポイントです。一般的にはマイクを口に真正面から向けるのではなく、やや上から45度程度の角度で向けると、ポップノイズを軽減できます。また、マイクを少し横向きにすることで、直接息が当たるのを防ぎ、より自然な音質を得られることもあります。

ポップノイズを防ぐもう一つの効果的な方法は、ポップフィルターを使用することです。これはマイクの前に設置する円形のフィルターで、息の直撃を防ぐ役割を果たします。手作りでも効果はありますが、長期的な使用を考えると専用のものを購入するのがおすすめです。

今すぐできるアクションとして、自分のマイクで実際に距離や角度を変えながら録音し、どのような変化があるか確認してみましょう。自分の声や楽器に最適な位置を見つけることが、良い録音への第一歩です。

USBマイクとXLRマイクの違い:接続方法から考える選択肢

マイクを選ぶ際、接続方式も重要な検討ポイントです。主な接続方式には「USB」と「XLR」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

USBマイクの最大のメリットは、パソコンに直接接続できる手軽さです。オーディオインターフェースやミキサーなどの追加機材が不要で、プラグアンドプレイで使用できるため、初期投資を抑えたい方や機材を増やしたくない方に適しています。また、多くのUSBマイクにはヘッドホン出力やゲイン調整つまみが付いているため、簡単な録音システムとして一通りの機能が揃っています。

一方、XLRマイクはプロ仕様の接続方式で、オーディオインターフェースやミキサーなどを経由してパソコンに接続します。初期投資は大きくなりますが、将来的な拡張性に優れ、様々な機材と組み合わせることができます。音質面でも、高品質なオーディオインターフェースと組み合わせることで、USBマイクよりも優れた録音が可能です。

以下の表は、USB接続とXLR接続のメリット・デメリットをまとめたものです:

| 接続方式 | メリット | デメリット | おすすめの用途 |

|---|---|---|---|

| USB接続 | ・手軽に使い始められる<br>・追加機材が不要<br>・設定が簡単 | ・拡張性に制限がある<br>・音質改善の余地が少ない<br>・複数マイクの同時使用が難しい | ・配信初心者<br>・ポッドキャスト<br>・ゲーム実況<br>・テレワーク |

| XLR接続 | ・高音質<br>・拡張性が高い<br>・長期的に使える<br>・様々な機材と接続可能 | ・初期投資が大きい<br>・設定がやや複雑<br>・機材の知識が必要 | ・音楽録音<br>・プロ志向の配信<br>・将来的に機材を拡張したい場合 |

初心者の方には、まずはUSB接続のマイクから始め、徐々に知識や経験を積んだ後にXLR接続のシステムへアップグレードするという段階的なアプローチがおすすめです。ただし、すでに音楽活動に本格的に取り組んでいる場合や、将来的にプロを目指している場合は、最初からXLR接続のシステムを検討する価値もあります。

最近では、USB/XLR両対応のハイブリッドタイプのマイク(Audio-Technica ATR2100xなど)も登場しており、初期段階ではUSBで使用し、後々XLRシステムに移行するという柔軟な使い方もできるようになっています。

マイク選びで失敗しないためのチェックポイント

最後に、マイク選びで失敗しないための具体的なチェックポイントをご紹介します。マイクは音の入り口となる重要な機材ですので、慎重に選びたいものです。

まず、自分の用途を明確にすることが重要です。以下のような点を考慮しましょう。

次に、マイク自体の特性を確認します。

また、必要な周辺機器についても事前に調査しておきましょう。

初心者がよく陥る失敗として、「高すぎるマイクを最初に購入する」というケースがあります。高価なマイクは確かに性能は良いものの、扱いが難しかったり、その性能を活かすための周辺環境(防音、アコースティック処理など)が整っていなかったりすると、コストパフォーマンスが落ちてしまいます。

逆に「安すぎるマイクを選ぶ」という失敗もあります。あまりに安価なモデルは耐久性に問題があったり、音質に大きな制限があったりして、すぐに買い替えが必要になることもあります。

マイクを購入したら、実際に様々な状況で試してみることも重要です。距離や角度を変えたり、異なる音量で話したりして、マイクの特性を理解しましょう。マイクは使い手がその特性を理解して使うことで、初めて真価を発揮します。

まとめ

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。この記事が皆さんのマイク選びの参考になれば幸いです。音楽活動や配信は、適切な機材選びによって大きく質が向上します。特にマイクは「音の入り口」となる重要な機材です。初心者の方にとって難しく感じるマイクの選択も、基本的な知識を身につけることで、自信を持って判断できるようになります。ここでは、記事全体で解説した重要なポイントをもう一度おさらいしておきましょう。

- ダイナミックマイクは耐久性に優れ、ライブや音圧の高い環境に適している一方、コンデンサーマイクは繊細な音の表現に優れ、スタジオ録音に向いている

- マイクの指向性(カーディオイド、無指向性、双指向性など)は、使用環境や収録する音源によって最適なものを選ぶ必要がある

- コンデンサーマイクを使用する際はファンタム電源が必要であり、接続する機器との互換性を事前に確認することが重要

- 適切なマイクとの距離や角度を保つことで、より良い収録が可能になり、特にポップノイズの対策には注意が必要

マイク選びは「高いものが良い」という単純な話ではなく、自分の用途や環境、音源の特性に合わせて選ぶことが大切です。初めての方は、まずは汎用性の高いモデルから始め、徐々に経験を積みながら自分に最適な機材を見つけていくアプローチがおすすめです。この記事が皆さんの音楽活動や配信の質向上につながり、世界に素晴らしい音が溢れるきっかけになることを願っています。