ミキシングコンソールとは?

ミキシングコンソールは、「ミキサー」や「卓」とも呼ばれており、PAを行なう上で最も重要な機材と言っても過言ではありません。

大きなライブ会場の真ん中でどーんと鎮座しているミキシングコンソールを見て、PAという仕事に憧れを持った方の多いのではないでしょうか?

そんなミキシングコンソールですが、様々なメーカーが製造しておりその大きさや機能は多種多様です。

ミキシングコンソールの基本的な機能は「ミキシング」という名前がついているくらいなので、「ミックス」つまり、複数の音をミックス(混ぜる)することです。

使うシチュエーションによって、混ぜる音の数は様々です。

基本的には、扱う音の数以上のチャンネル数を持つミキシングコンソールを選ぶことが求められます。

ミキシングコンソールには、音をミックスする以外にもイコライザーなどで音質を調整したり、リバーブやディレイといったようなエフェクトで空間的な演出をしたりという機能もあります。

そのような機能を最大限活用し、お客様に対して「良い音」を提供していくのです。

そのための武器がミキシングコンソールというわけですね。

ミキシングコンソールは、小型のモデルから大型のモデルまで様々なバリエーションがあります。

また、信号の処理方法で「デジタルミキサー」と「アナログミキサー」に分けられます。

近年では、軽量コンパクトな「デジタルミキサー」が採用されるケースが多いのではないでしょうか。

良い音のポイントはミキシングコンソールをどう扱うか

PAオペレーターの最重要任務は、「お客様に良い音を提供すること」です。

そのためには、もちろんスピーカーのチューニングやマイキングなどすべての作業を適切に行う必要がありますが、その中でもミキシングコンソールの操作技術というのは非常に重要になってきます。

PAオペレーターがどのようにミキシングコンソールを操作するかで、「良い音」にも「悪い音」にもなってしまいます。

ミキシングコンソール操作のテクニックを向上させることは、現場で戦うためには必須のスキルです。

とにかく、まずはいじってみることが重要です。

自分でミキシングコンソールに触れ「このツマミを上げると、こうなるのか・・・」と一つ一つ理解していくことが重要です。

代表的なミキシングコンソール

初心者用のミキシングコンソールとしてメジャーなのは、YAMAHAのアナログミキサーではないでしょうか。

初めてミキシングコンソールを購入するという方は、MGシリーズというYAMAHAのアナログミキサーがおすすめです。

最近では、デジタルミキサーの進化も早く、以前は高価だったデジタルミキシングコンソールにも安価なモデルが登場するなど、資金が限られたPAオペレーターにも手が出せるようになってきました。

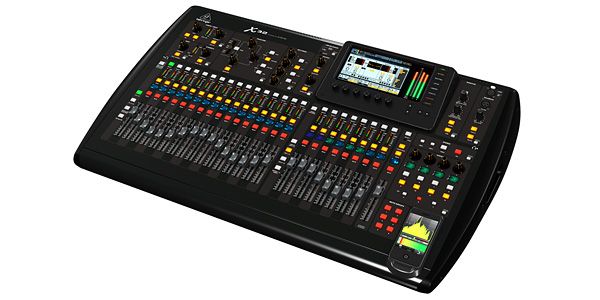

その代表的なデジタルミキサーがべリンガーのX32という製品です。

デジタルミキサーの利点は、様々な機能が本体の中にコンパクトに内蔵されているということです。

つまり、ミキサーの周辺に余分な機材を置かなくて済むため、すっきりしたPAブースを作ることが出来ます。(機材に囲まれていないと落ち着かない方もいらっしゃいますが・・・)

その他、プロの現場では、YAMAHAプロ用ミキサーやMIDAS、Digico、Soundcraft、AVIDなどといったメーカーのミキシングコンソールが使われるケースが多いです。

どのミキシングコンソールを使用するのかは用途によって様々です。

シチュエーションに合ったミキシングコンソールを選び、操作を習熟し、現場でのあなたの武器としてください。