ミキシングコンソールの基本的な使い方

ミキシングコンソールは複数の音源の音をまとめてバランスを整えて出力する機材です。

それでは、具体的なミキシングコンソール(以下、ミキサー)の使い方を説明していきます。

ミキシングコンソールは、以下のような手順で操作します。

- Gain(ゲイン)の調整

- イコライジング

- エフェクトの調整

- モニターへの送り量の調整

- 全体バランスの調整

このような手順で操作を行っていきます。

それでは、ひとつずつご説明していきます。

Gain(ゲイン)の調整

ミキサーには様々な音量レベルの音が入ってきます。

このバラバラの音量レベルを統一するのがゲイン調整という作業です。

ゲイン調整する際には、まず、マスターフェーダーを規定位置(0dB)に設定します。

その後、調整したいチャンネルのフェーダーも同様に規定位置(0dB)に設定します。

この状態でちょうど良い音量の音がスピーカーから出るようにゲインのツマミを回して(上げて)いきます。

これをすべてのチャンネルで実施します。

これでゲイン調整は完了です。

イコライジング

イコライジングについては、初心者にはなかなかとっつきにくい作業だと思います。

その場合は、規定位置から「無理にいじらない」というのがポイントです。

基本的にミキサーはイコライザーが効いていない時にフラットな特性になるように作られていますので、初心者が下手にイコライジングをいじってしまうと失敗することが多いです。

私も初心者の時に、見よう見まねでイコライジングをやってみましたが、失敗が多かったです。

とは言ってもイコライジングの方法を書いていきます。

イコライザーは、基本的には「不要な音を削る」ために使用します。

中型のアナログミキサーの場合は、「HIGH」「MID」「LOW」の帯域のパラメトリックイコライザーが装備されているのが一般的です。

このイコライザーを使用して、違和感のある帯域の音を削っていくのです。

MIDのツマミの上には周波数を選択できるツマミが付いていますので、このツマミを回しながら不要な周波数帯の音を探っていきます。

エフェクトの調整

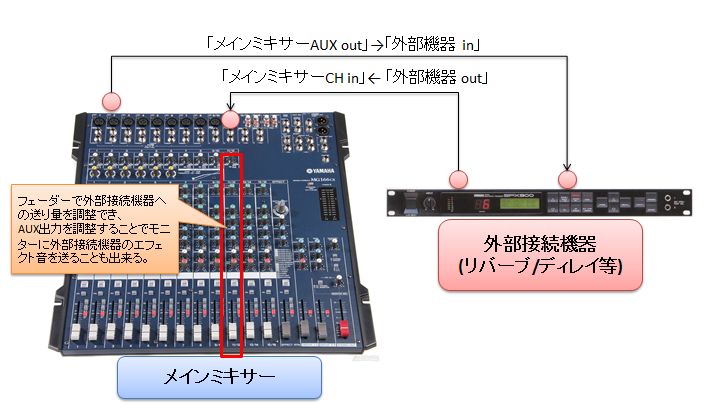

リバーブなどのエフェクターは、通常、AUX端子に入力されて任意のチャンネルに戻すという接続方法(下図参照)をします。

こうすることで、各チャンネルのAUXのツマミを回すことでエフェクターへの音の送り量を調整することできます。

例えば、AUX1の端子にリバーブを接続した場合は、各チャンネルのAUX1のツマミを上げるとリバーブのかかり量が大きくなるといった感じです。

モニター送り量の調整

モニターへ音を送る際には、エフェクトと同様にAUXを使用します。

エフェクトの場合は、エフェクトに送った音がミキサーに返ってきますが、モニターの場合は、送りっぱなしにするというイメージです。

規定位置(▽マークがあるポジション)にツマミがある時にモニターから適正な音量が出るようにパワーアンプ側の音量を調整します。

そうすることでモニターの系統数が複数ある場合でも同じ感覚でモニター音の調整ができます。

全体バランスの調整

チャンネル毎の調整が終わったら、その後に全体の音量バランスの調整を行います。

この時、ヘッドフォンで行う方がいらっしゃいますが、ヘッドフォンの音と会場の音の感じは異なりますので、外で鳴っている音を正として調整を行いましょう。